Схема эта дарует очевидные эволюционные преимущества. Модульная структура полезна потому, что различные области знаний требуют различных настроек коры головного мозга: цепочки, отвечающие за ориентацию в пространстве, выполняют одни операции, а цепочки, занимающиеся распознаванием пейзажей или хранением в памяти событий прошлого, — совсем другие. Однако для принятия решений зачастую необходимы бывают данные сразу из нескольких источников. Представьте себе слона в саванне. Слон хочет пить. Он выживет, если доберется до следующего источника. Решение идти вперед, к отдаленной, невидимой еще точке, может быть основано на наиболее эффективном использовании доступной информации, в том числе ментальной карте пространства, зрительном распознавании приметных деревьев и троп, а также памяти о том, как в прошлом ему удавалось или не удавалось найти воду. Жизненно важные долгосрочные решения, под влиянием которых животному предстоит пуститься в тяжелейшее путешествие под палящим африканским солнцем, следует принимать на основании всех имеющихся источников данных. Сознание могло развиться (миллиарды лет назад) именно затем, чтобы беспрестанно черпать из всех источников любую информацию, какая только может потребоваться для удовлетворения наших текущих потребностей 14.

Развитая сеть коммуникаций

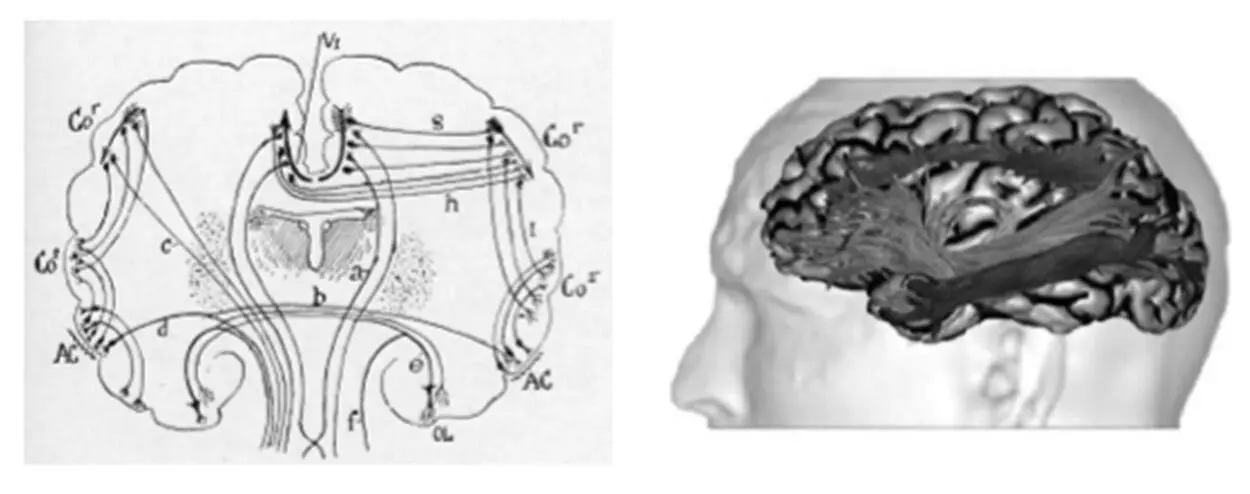

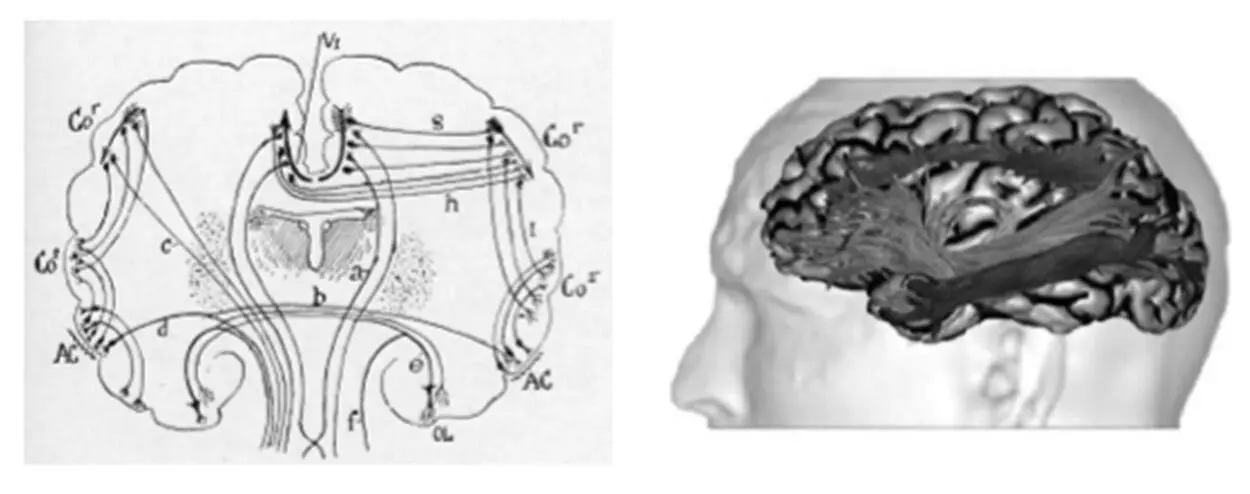

Как следует из этих эволюционных доводов, сознание подразумевает связность. Для гибкого обмена информацией требуется особая нейронная архитектура, которая свяжет отдаленные друг от друга специализированные области коры в согласованную структуру. А есть ли у нас в мозгу подобная структура? Еще в конце XIX века испанский гистолог Сантьяго Рамон-и-Кахаль, исследовавший строение мозга, заметил, что у мозговых тканей есть одна любопытная особенность. В отличие от кожи, клетки которой напоминают плотно уложенные детали мозаики, мозг состоит из чрезмерно удлиненных клеток, или нейронов. Нейроны снабжены длинными отростками-аксонами до нескольких метров длиной — ничего подобного ни у каких других клеток не встречается. Один-единственный нейрон моторной коры головного мозга может протянуть свои аксоны до самого позвоночника, чтобы командовать конкретными мускулами. Что еще интереснее, Кахаль обнаружил, что клетки, воздействующие на удаленные от них участки, расположены в коре довольно плотно (рис. 25) и образуют тонкий слой, выстилающий собой поверхность обоих полушарий мозга. Находящиеся в коре головного мозга нервные клетки пирамидальной формы зачастую дотягивались аксонами до задней части мозга или до другого полушария. Взятые вместе, эти аксоны образовывали плотные волокна ткани, складывающиеся в кабеля, насчитывающие по нескольку миллиметров в диаметре и имеющие до нескольких сантиметров в длину. Сегодня мы можем наблюдать эти переплетающиеся волокна тканей живого мозга на магнитно-резонансных томограммах.

Рисунок 25.Длинные нейронные связи могут способствовать существованию глобального нейронного пространства. Известный специалист по анатомии нервной системы Сантьяго Рамон-и-Кахаль, который в XIX веке препарировал человеческий мозг, уже тогда заметил, что нейроны коры головного мозга велики, имеют пирамидальную форму и аксонами дотягиваются до самых дальних уголков мозга (слева). Нам известно, что эти длинные связи используются для передачи сенсорной информации в насыщенную огромным количеством связей сеть теменных, височных и префронтальных областей (справа). Если эти связи будут нарушены, может возникнуть пространственное игнорирование, то есть утратится способность сознавать увиденное в той или иной части пространства

Следует заметить, что не все области мозга связаны между собой одинаково плотно. Сенсорные области, например зрительная область V1, как правило, отличаются избирательностью и устанавливают малое количество связей, выбирая для этого в основном соседние клетки. Ранние зрительные области поддерживают жесткую иерархию: область V1 сообщается в основном с областью V2, та, в свою очередь, передает данные в области V3 и V4 и так далее. В результате первичные зрительные операции функционально закапсулированы: зрительные нейроны изначально получают лишь небольшую долю тех данных, что поступили на сетчатку, и обрабатывают их в относительном уединении, ничего «не зная» об общей картине.

Читать дальше