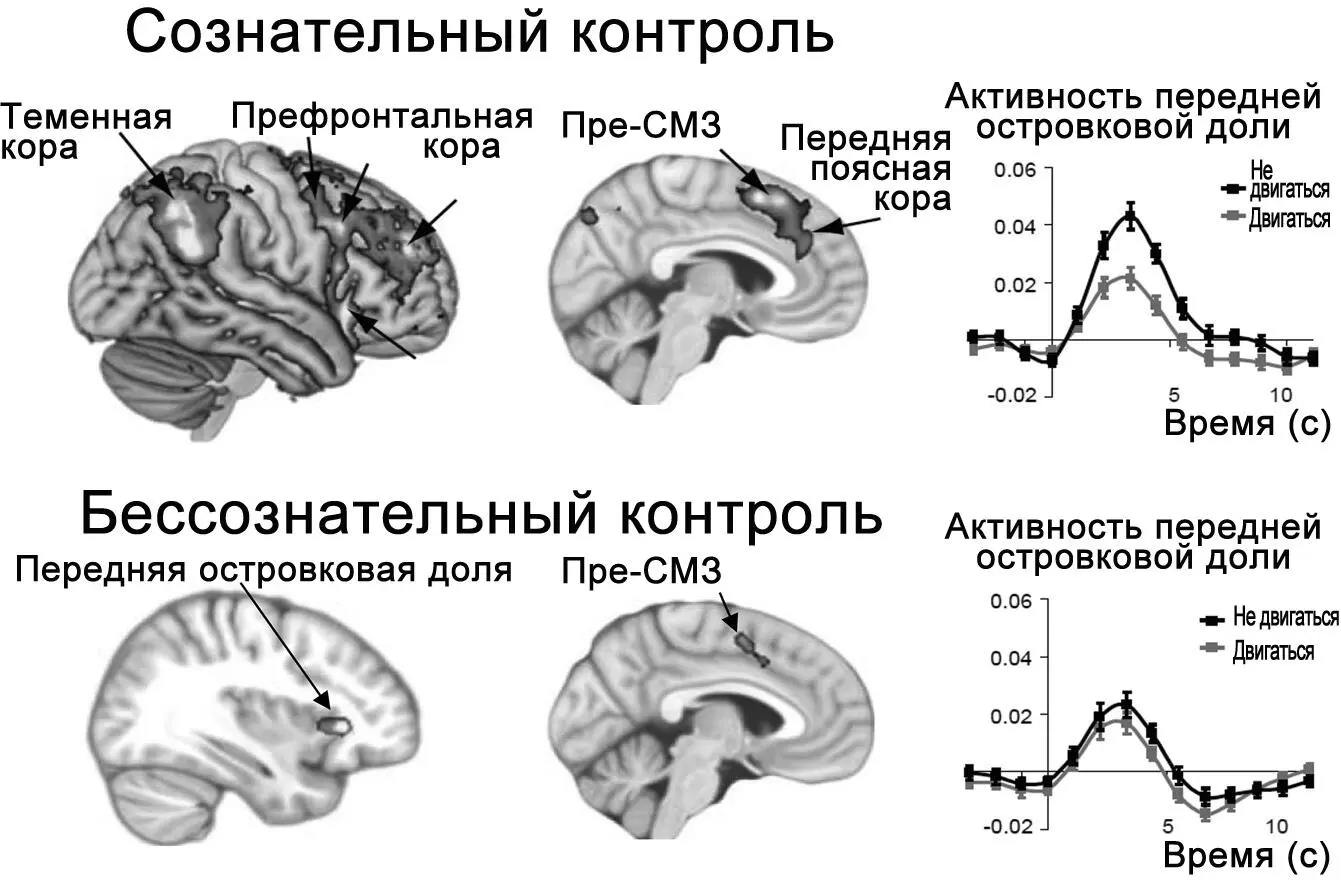

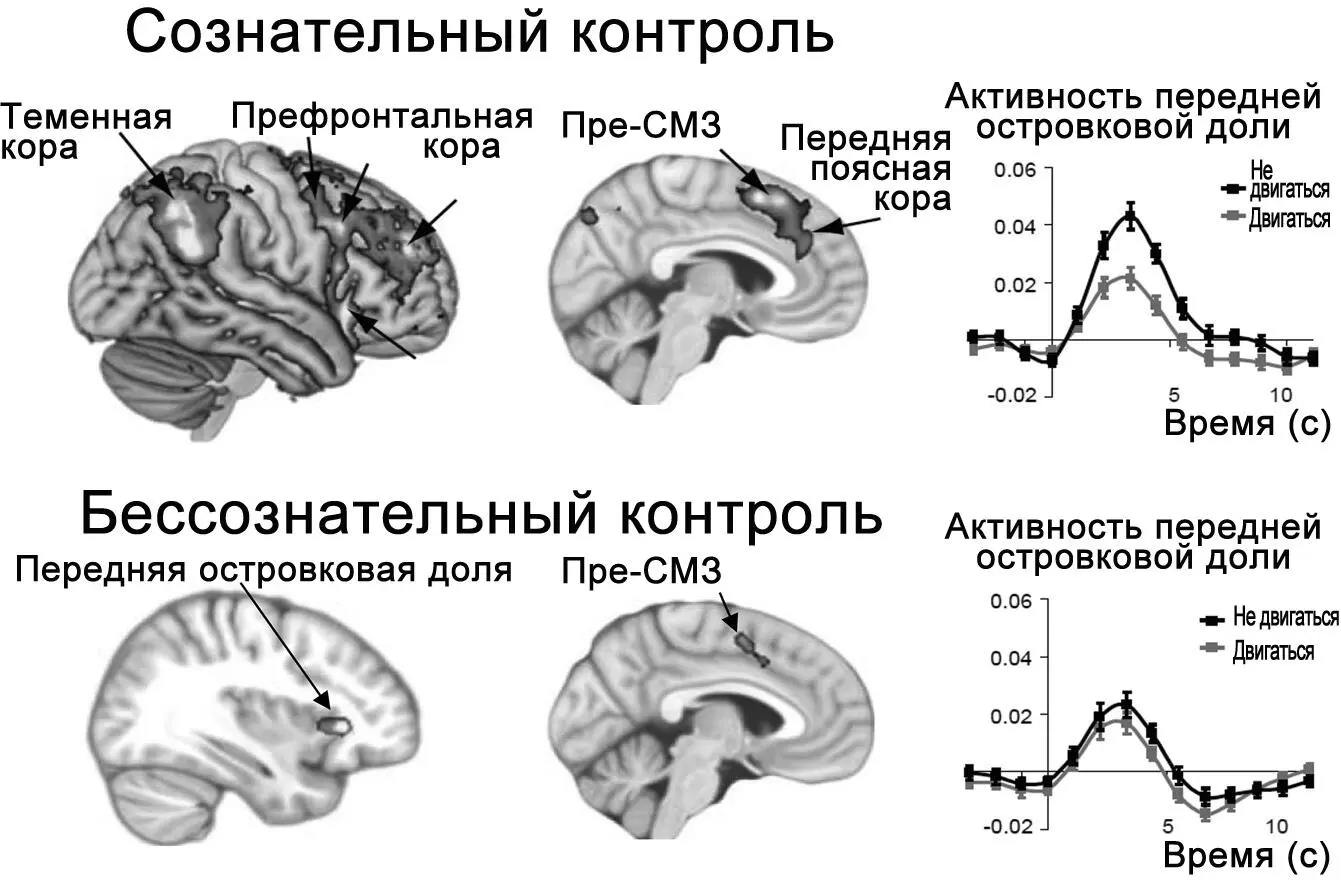

В качестве третьего примера возьмем моторику. Допустим, вам предложено делать движение всякий раз, когда вы видите определенное изображение, однако, если изображению будет предшествовать условный сигнал, двигаться не следует 8. Это типичная задача на подавление реакции: вы должны сознательно контролировать себя, чтобы подавить сильное стремление к доминантной реакции, требующей двигаться, хотя по условию двигаться не следует. А теперь вообразим себе, что в половине случаев сигнал «не двигаться» подается ниже уровня сознательного восприятия. Как послушаться команду, которую не воспринимаешь? Как ни странно, мозг ваш с этой невозможной задачей вполне справляется. Даже когда сигнал подавался на сублиминальном уровне, реакция участников была слегка замедленной — по-видимому, мозг способен подавлять импульсы отчасти без помощи сознания (мы уже видели это в главе 3). На изображениях, полученных с помощью нейровизуализации, показано, что сублиминальное подавление исходит из двух областей, связанных с контролем над моторными командами: пресупплементарной моторной зоны и передней островковой доли. Наличие сознательного восприятия меняет всю картину и тут: когда участник эксперимента видит сигнал «не двигаться», активность в этих управляющих движением областях почти удваивается и охватывает значительно большее количество областей в теменной и префронтальных долях (рис. 17). С этой парой мы уже хорошо знакомы: внезапная активация данных областей постоянно возникает в качестве воспроизводимого автографа сознательного восприятия 9.

Рисунок 17.Нейронные цепи, отвечающие за сознательные или бессознательные действия, совпадают лишь частично. Невидимый сигнал «не двигаться» достигает нескольких специализированных областей мозга, например передней островковой доли и пресупплементарной моторной зоны (пре-СМЗ), которые отслеживают и контролируют нашу моторику (правая колонка). Тот же сигнал, будучи видим, активизирует значительно больше областей теменной и префронтальной долей — те из них, что отвечают за произвольный контроль

Магнитно-резонансная нейровизуализация — великолепный инструмент для локализации возбуждения в мозгу; но вот точное время активации с ее помощью определить, к сожалению, невозможно. МРТ не позволяет нам оценить, насколько быстро и в каком порядке активируются различные области мозга, когда мы осознаем тот или иной стимул. Для того чтобы точно хронометрировать лавину сознания, у нас есть такие великолепные инструменты, как электро- и магнитоэнцефалография (ЭЭГ и МЭГ). Испытуемому на кожу прикрепляют несколько электродов или же помещают вокруг головы датчики магнитного поля — и вот мы уже можем следить за работой мозга с точностью до миллисекунды.

В 1995 году мы с Клэр Сэрджент провели скрупулезнейшее ЭЭГ-исследование и первыми произвели хронометраж процесса доступа в сознательный опыт 10. Мы проследили за тем, что происходит в мозгу с одинаковыми изображениями, если одно из них человек воспринимает сознательно, а другого словно бы и вовсе не видит (рис. 18). Мы использовали феномен моргания внимания — если человека ненадолго отвлечь, то он перестает воспринимать стимул, находящийся прямо у него под носом. Мы с Сэрджент просили участников отмечать, когда на экране появится слово, но, чтобы немного отвлечь их от задачи, перед каждым словом показывали последовательность букв, которые надо было назвать. Чтобы запомнить буквы, участникам приходилось на некоторое время сконцентрироваться, и в итоге они нет-нет да и упускали слово, которое должны были отметить. Чтобы понять, в какой момент внимание у них просело, после каждой демонстрации мы просили участника с помощью курсора сообщить, что он видел. Участник движениями курсора мог показать, что не видел никакого слова вовсе, или уловил несколько букв, или увидел почти все слово, или все слово целиком.

Рисунок 18.Медленные положительные волны в верхней и задней части головы — второй автограф сознательного восприятия. В этом эксперименте мы демонстрировали слова в момент моргания внимания, то есть как раз тогда, когда участник отвлекался на другую задачу. В результате участники пропускали слова в половине случаев и говорили, что не видели их. Отследить судьбу увиденных и неувиденных слов позволила запись мозговых волн с помощью расположенных на полове датчиков. Первая реакция зрительной коры во всех случаях была одинакова, однако примерно через 200 миллисекунд ситуация начинала развиваться по-разному в зависимости от того, было слово осознано или нет. Только в случае, если участник осознавал слово, волна активности нарастала и достигала префронтальной коры и ряда других ассоциативных областей, а затем возвращалась в зрительные области. Эта обширная активность фиксировалась в верхней части головы как высокое положительное напряжение — волна РЗ

Читать дальше