Получается, что в качестве автографа сознания парадигма выявления нетипичного не годится: мозг может прореагировать на новый звук, даже если хозяин мозга при этом пребывает в коме. Реакция НР указывает лишь на то, что слуховая зона коры достаточно функциональна, чтобы зафиксировать новое явление, но не позволяет сделать выводы о наличии сознания 33. Она принадлежит к числу ранних сенсорных операций, сложных, однако не требующих наличия сознания. Следовательно, нам с коллегами предстояло проверить дальнейшую деятельность мозга, а именно: начнется ли затем указывающее на наличие сознания лавинообразное нарастание нейронной активности?

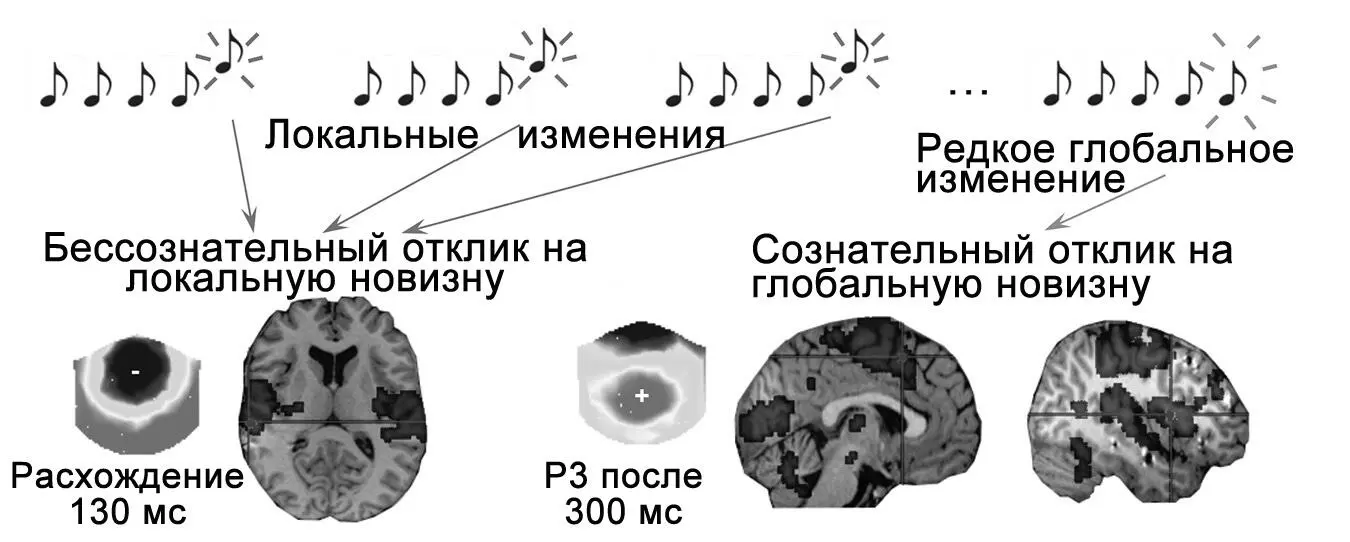

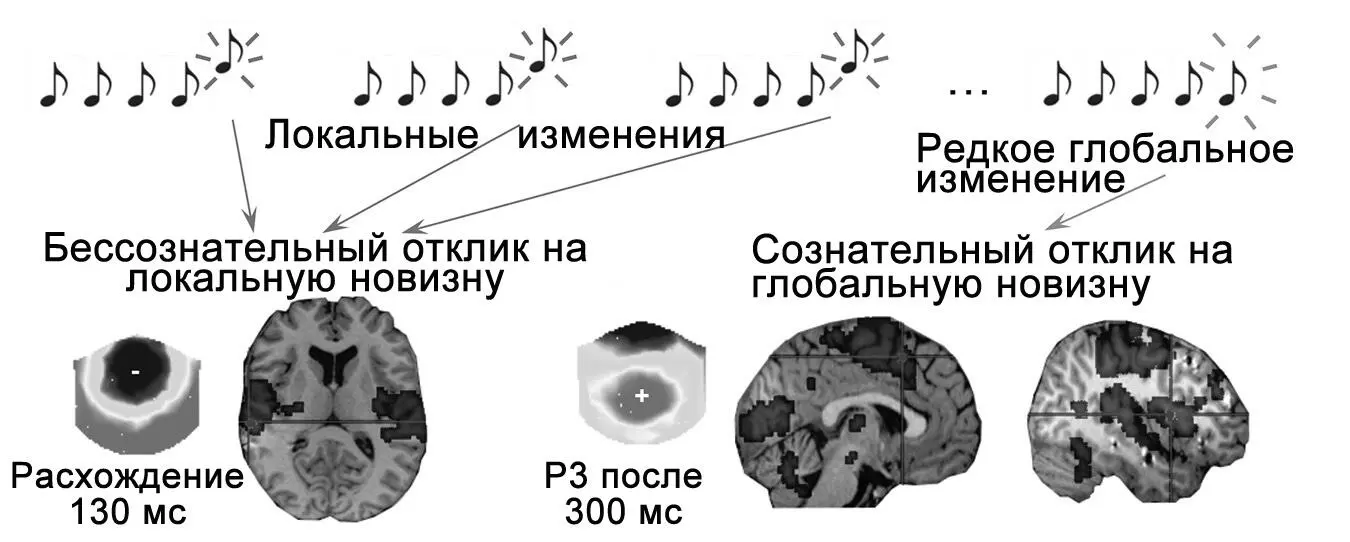

Мы придумали новую разновидность теста на неожиданность, в которой специально провоцировали появление более поздней и сознательной реакции на новизну. Для этого мы попробовали поменять местами локальную и глобальную новизну. Представьте себе, будто слышите последовательность из пяти звуков, последний из которых не похож на другие: бип-бип-бип-бип-у-у-у. Реагируя на последний, отличный от всех прочих звук, ваш мозг выдаст сначала НР, а затем РЗ. Теперь повторим эту последовательность звуков еще и еще раз. Ваш мозг быстро привыкнет к тому, что после нескольких «бип» идет «у-у-у» — на уровне сознания всякая неожиданность исчезнет. Тем не менее последний, отличный от прочих звук все равно будет вызывать реакцию HP. Очевидно, встроенное в слуховую зону коры устройство распознавания новизны большим умом не отличается и, не замечая общих закономерностей, близоруко ожидает после каждого «бип» еще один «бип», всякий раз удивляясь, когда вместо этого вдруг звучит «у-у-у».

Интересно, что волна РЗ в этом плане куда умнее. Она внимательно следит за осознанием, и, как только человек замечает, что за четырьмя «бип» всегда следует «у-у-у», и перестает удивляться несоответствию, — волна РЗ исчезает. Когда сознательное ожидание будет сформировано, мы можем нарушить его, изредка подавая пять одинаковых звуков подряд: бип-бип-бип-бип-бип. Это редкое отклонение от плана опять-таки вызовет волну РЗ. И смотрите, как интересно получается: мозг воспринимает цепочку из абсолютно одинаковых звуков как нечто новое и необычное, но только потому, что эта последовательность отличается от последовательности, которая была зарегистрирована в рабочей памяти.

Цель достигнута: мы можем получить чистую волну РЗ без примеси ранних бессознательных реакций. Мы можем даже усилить РЗ, если попросим испытуемого считать последовательности, которые не похожи на остальные. Намеренные подсчеты значительно усиливают наблюдаемую волну РЗ и превращают ее в легко различимый маркер (рис. 31). Увидев эту волну, мы можем достаточно уверенно заключить, что пациент находится в сознании и способен следовать данным ему инструкциям.

Рисунок 31. С помощью локально-глобального теста можно выявить наличие остаточного сознания у травмированных пациентов. Тест заключается в том, что испытуемому много раз подряд проигрывают одну и ту же последовательность из пяти звуков. Если пятый звук отличается от предыдущих четырех, слуховые области выдают «сигнал несоответствия» — автоматическую реакцию на новизну, причем реакция эта происходит бессознательно и даже в тех случаях, когда пациент пребывает в глубоком сне или в коме. Если же человек находится в сознании, мозг быстро приспосабливается к повторяющейся мелодии, и, когда привыкание будет сформировано, реакция на новизну возникает в случае отсутствия непохожей на все остальные ноты в конце. Важно отметить, что такого рода высокоуровневая реакция возникает только у пациентов, находящихся в сознании. Она несет с собой все автографы сознания, в том числе волну Р3 и синхронную активацию обширных теменной и префронтальной областей коры

На практике этот локально-глобальный тест вполне справляется с задачей. Мы с моей командой без труда фиксировали глобальную волну РЗ у всех здоровых людей даже после очень краткой записи. Похоже, волна возникает лишь в случаях, когда участник эксперимента собран и сознает правила проведения эксперимента 34. Когда его отвлекают, предложив выполнить одновременно другое, связанное со зрением задание, слуховая волна РЗ пропадает. Когда участник раздумывает о своем, волна РЗ наблюдается лишь у тех, кто по окончании эксперимента может сообщить, какова была последовательность звуков и каким образом она была нарушена. Участники, не заметившие последовательности, волны РЗ не имели.

Читать дальше