У Кента словно почву из-под ног вышибло. Выражение, казавшееся таким информативным, оказалось настолько нечетким, что не несло почти никакого смысла. А возможно, все еще хуже — ведь оно привело к неправильному пониманию положения вещей, что было опасно. И как же быть с остальной работой, которую они делали ранее? Неужели они, «казалось бы, соглашались в течение пяти месяцев с оценками обстановки, по которым на самом деле не было никакого согласия? — написал Кент в своем эссе в 1964 году. — Были ли другие оценки усеяны „серьезными возможностями“ и прочими выражениями, имевшими разное значение как для составителей, так и для читателей? Что на самом деле мы пытались сказать, когда писали подобные предложения? [50] Там же. P. 135.

»

Кент имел основания волноваться. В 1961 году, когда ЦРУ планировало свергнуть правительство Кастро, высадив небольшую армию кубинских эмигрантов в заливе Свиней, президент Джон Ф. Кеннеди обратился к военным с просьбой дать непредвзятую оценку. Комитет начальников штабов заключил, что план имеет «неплохой шанс» на успех. Человек, который использовал слова «неплохой шанс», позже уточнил, что он имел в виду вероятность 3 к 1 против успеха. Но Кеннеди не сообщили, что именно имелось в виду под «неплохим шансом», так что он не без оснований воспринял этот прогноз как гораздо более оптимистический. Конечно, мы не можем быть уверены, что, если бы Комитет сказал: «Мы считаем, что операция провалится с вероятностью 3 к 1», Кеннеди отменил бы ее, но, безусловно, это заставило бы его гораздо более тщательно подумать, прежде чем дать приказ на высадку, обернувшуюся в итоге катастрофой [51] Richard E. Neustadt and Ernest R. May. Thinking in Time. New York: Free Press, 1988.

.

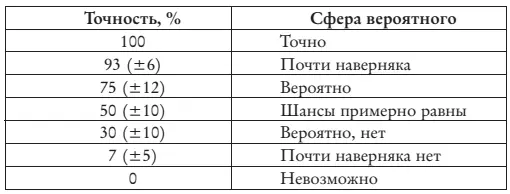

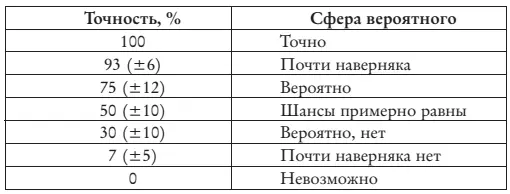

Шерман Кент предложил решение. Во-первых, слово «возможно» для важных вопросов, по которым аналитики должны были делать прогнозы, решено было все-таки оставить, хотя оно и не означало никакой конкретной степени вероятности. Таким образом, все, что «возможно», подразумевало вероятность от чуть больше нуля до почти 100 %. Конечно, смысла в этом мало, поэтому аналитики должны были по возможности каждый раз сужать границы своих оценок. Чтобы избежать при этом путаницы, за каждым термином, который они использовали, установили численное выражение, которое Кент внес в таблицу [52] Sherman Kent and the Profession of Intelligence Analysis. Center for the Study of Intelligence, Central Intelligence Agency. 2002. November. P. 55.

.

Таким образом, если Национальная разведывательная оценка обстановки говорит, что нечто «вероятно», значит, это нечто случится с вероятностью от 63 до 87 %.

Простенькая схема Кента значительно снизила вероятность путаницы, но не стала общепринятой. Теоретически людям нравилась определенность, но, когда дело доходило до точных и ясных прогнозов, они не так уж стремились обозначить конкретные цифры. Некоторые говорили, что им это кажется неловким и неестественным. Ну, если всю жизнь используешь нечеткие формулировки, то, конечно, будешь испытывать именно такие ощущения — но это не особо серьезный аргумент против изменений. Другие выражали эстетическое отвращение: у языка есть собственная поэтика, считали они, и вставлять в него конкретные цифры — просто безвкусица, это делает человека похожим на букмекера. Кента этот аргумент не впечатлил. Тогда, кстати, и прозвучал его легендарный ответ: «Я лучше буду букмекером, чем чертовым поэтом!» [53] Там же.

И тогда, и сейчас высказывается более серьезное возражение: мол, обозначение степени вероятности числом может создать у читателя ощущение, что речь об объективном факте, а не субъективном мнении, а это опасно. Однако же для решения проблемы не нужно искоренять цифры. Нужно просто проинформировать читателей, что они, как и слова, служат только для выражения оценки, мнения — и ничего больше. Можно утверждать, что точная цифра как бы намекает: «Прогнозист точно знает, что это число верно». Но такой смысл не подразумевается, и предсказание не должно восприниматься так. Не нужно забывать и о том, что слова вроде «серьезная вероятность» предполагают то же, что числа, однако видимая разница цифр придает прогнозу определенность и снижает риск непонимания. У чисел есть еще одно преимущество: неопределенные мысли легко выражать неопределенным языком, однако, когда прогнозисты вынуждены оперировать числами, им приходится тщательно обдумывать свое мнение, прежде чем озвучить его. Этот процесс называется метапознанием. Практикующиеся в нем прогнозисты начинают лучше видеть тонкую разницу между разными степенями неопределенности — так же как художники со временем лучше различают мельчайшие оттенки серого.

Читать дальше