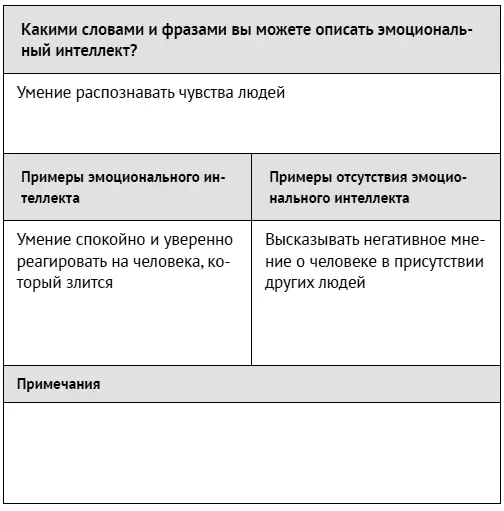

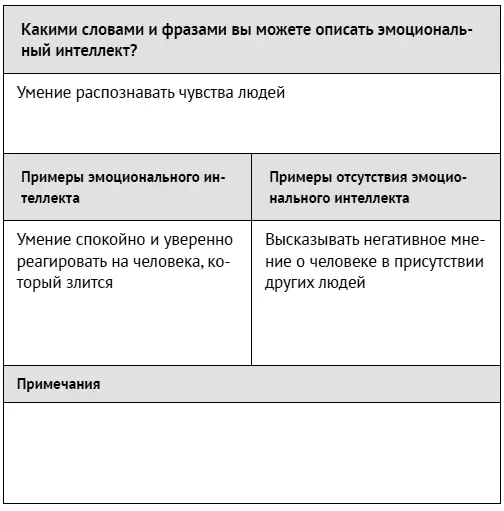

Сделайте паузу и подумайте, что эмоциональный интеллект значит для вас. Какие примеры проявления эмоционального интеллекта вы можете привести? Какое поведение вы считаете грамотным с точки зрения EQ? А отсутствие эмоционального интеллекта? Какое поведение вы сочли бы лишенным эмоционального интеллекта? В данном контексте поведением считается всё, что вы делаете, говорите, думаете и чувствуете. Приведем несколько примеров.

Новейшие открытия нейронауки

Эмоциональный интеллект зависит от умения распознавать эмоции, которые диктуют ваше поведение, и управлять ими. А также от умения видеть влияние нашего поведения на других людей, «читать» их эмоции и понимать причины их поведения.

Это непросто. Нейроученые показали, что восприятие окружающего мира подвержено искажениям и ошибкам – наш мозг не просто черпает информацию из мира, а активно создает ее [12]. Мы заполняем пробелы и строим предположения, которые выходят за рамки восприятия внешнего мира. Это касается и восприятия людей: иногда мы способны абсолютно точно улавливать суть их слов, тон голоса и язык тела, а иногда допускаем чудовищные ошибки. Мы по-своему интерпретируем слова и поступки людей, пропуская их через свои искривленные линзы.

Нам не понять, что значит – быть другим человеком. Часто цитируют поговорку коренных американцев «не суди о человеке, пока не пройдешь долгий путь в его мокасинах», потому что она акцентирует внимание на важном аспекте. Мы строим предположения о мыслях, чувствах и мотивации людей, опираясь на их поведение, но это неправильно. Каждый из нас бывал в ситуации, когда мы неверно понимали происходящее или даже не подозревали о скрытых мотивах разговора. Точно так же мы иногда не осознаем собственные эмоции, как они воздействуют на наши слова и дела и как наше поведение влияет на других людей.

Нейроученые находят все больше подтверждений того, что наше восприятие внешнего мира, наша память о событиях, понимание других людей и даже себя – всё это подвержено искажениям и ошибкам, и они считают, что примерно 95 % активной деятельности мозга происходит за рамками осознанного восприятия [13]. Приведем примеры.

Проблемы сенсорного восприятия и памяти

Та информация, которую мы поглощаем из внешнего мира благодаря пяти органам чувств, обрабатывается в мозге и создает опыт [14]. То есть наш мозг не просто фиксирует опыт, но и создает его. Так что мы не можем доверять даже основным органам чувств – зрению, слуху, вкусу, осязанию и обонянию; никто не знает, действительно ли они говорят правду о мире, который нас окружает. Иллюзия с тенью на шахматной доске [15] и эффект МакГерка [16] показывают, как зрение и слух искажают реальность – поищите их на YouTube. В обоих случаях контекст влияет на осмысление восприятия. Точно так же парадокс «Пепси» показывает, как брендинг искажает вкус. В слепой дегустации люди чаще выбирают «Пепси», а не «Кока-Колу», но если они видят, что пьют, то выбирают «Кока-Колу». Их восприятие вкуса подвержено влиянию неосознанных факторов, таких как упаковка и имидж бренда. Йона Бергер [17] считает, что 99,9 % нашего выбора происходит под влиянием факторов, о которых мы даже не подозреваем. Социальное воздействие формирует наши решения на бессознательном уровне.

На память тоже влияют факторы, выходящие за рамки сенсорных данных. В ходе эксперимента, проведенного Элизабет Лофтус [18], исследователи смогли убедить взрослых респондентов, что в детстве они потерялись в супермаркете. Им дали несколько базовых сведений об этом вымышленном происшествии и спросили, что они чувствовали, когда потерялись. Примерно 25 % утверждали, что помнят этот инцидент. Они не только смогли рассказать о своих чувствах во время эксперимента; когда их спросили о том же (вымышленном) событии неделю спустя, многие из них добавили фактические детали, которых никогда не было и о которых им никто не говорил. Люди запоминают основную суть события, но не детали, и могут со временем добавлять подробности, которых никогда не было, будучи в полной уверенности, что это и есть истинная правда. Их память – это память о мыслях и чувствах, а не о реальном событии из внешнего мира. Даже на опознании преступников бывают ошибки: в 20 % случаев люди «опознают» тех подозреваемых, которые, как достоверно известно полиции, никак не могли совершить преступление [19].

Читать дальше

Конец ознакомительного отрывка

Купить книгу