1 ...8 9 10 12 13 14 ...70

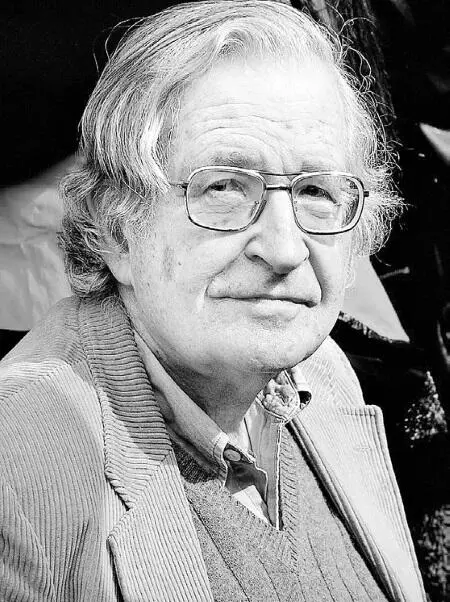

По мнению американского лингвиста и философа Ноама Хомского, обучение языку – это не результат формирования условного рефлекса, так как люди могут создавать предложения, которые никто никогда раньше не говорил.

В самом общем виде когнитивная наука представляет познавательные процессы как цикл: выдвижение гипотезы – прием информации – обработка информации – проверка гипотезы. Например, чтобы воспринять (увидеть) стакан, сначала нужно построить перцептивную гипотезу , которая затем будет проверена в ходе восприятия и взаимодействия со стаканом. Если исходная гипотеза неверна, но является достаточно стойкой, возникает обман восприятия. Такова, например, природа иллюзий: когда вы ждете звонка от любимого человека, вы можете принять за звонок случайный звук.

Ожидая звонок, мы можем перепутать его со случайным звуком. Эта ошибка восприятия возникает потому, что у нас есть перцептивная гипотеза – представление о скором звонке.

Ключевая идея когнитивной психологии заключается в том, что эмоциональные и поведенческие реакции человека на различные события опосредованы внутренним «промежуточным фактором» – установками, убеждениями, схемами.

Ученые-когнитивисты описывают познавательные процессы при помощи компьютерной и информационной метафор, соотносящих познание с обработкой информации в компьютере и других искусственных системах.

В результате когнитивной революции сформировалось одно из ведущих направлений в современной психотерапии. Психотерапевты когнитивного направления работают с ошибками мышления, глубинными убеждениями и дисфункциональными схемами, искажающими восприятие и нарушающими поведение человека.

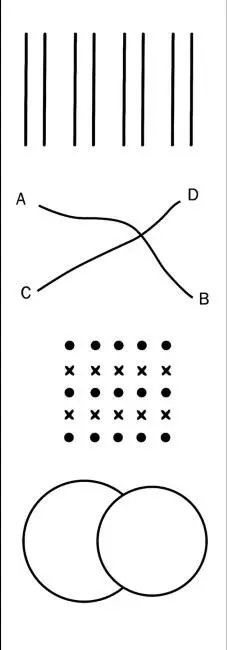

Летом 1910 года, сидя у окна поезда, пересекавшего центральную Германию, молодой психолог Макс Вертгеймер размышлял о психологическом объяснении известной иллюзии: почему пассажиру кажется, что далекие объекты движутся вместе с поездом? Ветргеймер вспомнил о стробоскопе – детской игрушке, создающей иллюзию движения объектов за счет быстрой смены их изображений. Осененный смутной догадкой, он в тот же день купил стробоскоп и экспериментировал с ним несколько часов. Вертгеймер заменил прилагавшиеся картинки листками бумаги, на которых начертил две параллельные прямые. Он обнаружил, что при одной скорости смены картинок линии видны по очереди, при другой – одновременно, при третьей – видна одна линия, которая меняет свое положение. Этот нехитрый эксперимент ознаменовал рождение гештальтпсихологии.

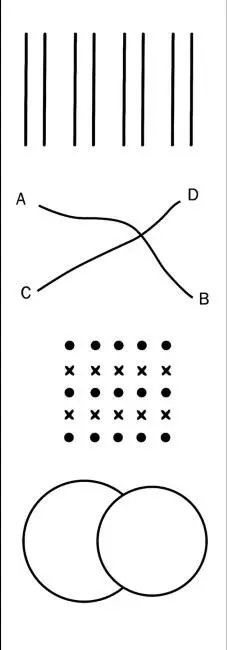

Согласно законам гештальта, мы группируем сходные или находящиеся рядом фигуры и лучше воспринимаем простые геометрические формы.

Перенеся эксперимент в лабораторию и используя тахистоскоп, Вертгеймер с помощью своих ассистентов Курта Коффки и Вольфганга Кёлера описал фи-феномен – иллюзию движения, связанную не с деятельностью органов чувств, а с тенденцией психики воспринимать набор ощущений как осмысленное целое (слово «гештальт» означает форму или структуру, которая первична по отношению к отдельным ощущениям).

Описан целый ряд «законов гештальта». Один из них – закон близости : воспринимая несколько одинаковых объектов в пространстве, мы группируем их по близости друг к другу. Согласно закону сходства , мы объединяем в группы сходные объекты. Закон «хорошего продолжения» заключается в том, что при восприятии мы отдаем предпочтение более естественным формам. Например, на рисунке слева мы увидим линии АB и CD, а не линии AC и DB. Согласно закону прегнантности , из возможных форм мы воспринимаем более простые (например, видим два круга, а не круг и полумесяц).

Один из создателей гештальтпсихологии Вольфганг Кёлер особенно известен благодаря исследованиям интеллекта человекообразных обезьян. Ему принадлежит термин «инсайт», означающий внезапное появление решения применительно к ситуации в целом.

Читать дальше

Конец ознакомительного отрывка

Купить книгу