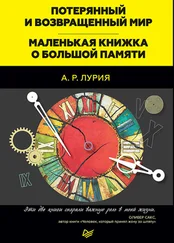

Убедившись в том, что объем памяти Ш. практически безграничен, что ему не нужно «заучивать», а достаточно только «запечатлевать» образы, что он может вызывать эти образы через очень длительные сроки (мы дадим ниже примеры того, как предложенный ряд точно воспроизводился Ш. через 10 и даже через 16 лет), мы, естественно, потеряли всякий интерес к попытке «измерить» его память; мы обратились к обратному вопросу: может ли он забывать — и попытались тщательно фиксировать случаи, когда Ш. упускал то или иное слово из воспроизводимого им ряда.

Такие случаи встречались, и, что особенно интересно, встречались нередко.

Чем же объяснить «забывание» у человека со столь мощной памятью? Чем объяснить, далее, что у Ш. могли встречаться случаи пропуска запоминаемых элементов и почти не встречались случаи неточного воспроизведения (например, замены нужного слова синонимом или близким по ассоциации словом)?

Исследование сразу же давало ответ на оба вопроса. Ш. не «забывал» данных ему слов: он «пропускал» их при «считывании», и эти пропуски всегда просто объяснялись.

Достаточно было Ш. «поставить» данный образ в такое положение, чтобы его было трудно «разглядеть», например «поместить» его в плохо освещенное место или сделать так, чтобы образ сливался с фоном и становился трудно различимым, как при «считывании» расставленных им образов этот образ пропускался, и Ш. «проходил» мимо этого образа, «не заметив» его.

Пропуски, которые мы нередко замечали у Ш. (особенно в первый период наблюдений, когда техника запоминания была у него еще недостаточно развита), показывали, что они были дефектами не памяти, а восприятия, иначе говоря, они объяснялись не хорошо известными в психологии нейродинамическими особенностями сохранения следов (ретро- и проактивным торможением, угасанием следов и т. д.), а столь же хорошо известными особенностями зрительного восприятия (четкостью, контрастом, выделением фигуры из фона, освещенностью и т. д.).

Ключ к его ошибкам лежал, таким образом, в психологии восприятия, а не в психологии памяти.

Иллюстрируем это выдержками из многочисленных протоколов.

Воспроизводя длинный ряд слов, Ш. пропустил слово «карандаш». В другом ряду было пропущено слово «яйцо». В третьем — «знамя», в четвертом — «дирижабль». Наконец, в одном ряду Ш. пропустил непонятное для него слово «путамен».

Вот как он объяснял свои ошибки:

«Я поставил карандаш около ограды — вы знаете эту ограду на улице, — и вот карандаш слился с этой оградой, и я прошел мимо него… То же было и со словом «яйцо». Оно было поставлено на фоне белой стены и слилось с ней. Как я мог разглядеть белое яйцо на фоне белой стены?.. Вот и «дирижабль», он серый и слился с серой мостовой… И «знамя» — красное знамя, а вы знаете, ведь здание Моссовета красное, я поставил его около стены и прошел мимо него… А вот «путамен» я не знаю, что это такое… Оно такое темное слово — я не разглядел его, а фонарь был далеко…

А вот еще иногда я поставлю слово в темное место — и снова плохо: вот слово «ящик» — оно оказалось в нише ворот, а там было темно и трудно разглядеть его… А иногда — если какой-нибудь шум или посторонний голос — появляются пятна и всё заслоняют или вкрадываются слоги, которых не было… и я могу сказать, что они были… Вот это мешает запомнить…»

Таким образом, «дефекты памяти» были у Ш. «дефектами восприятия» или «дефектами внимания», а анализ этих дефектов, не снижая оценки мощности его памяти, позволил лишь ближе подойти к характеристике способов запоминания у этого удивительного человека.

Ближайшее рассмотрение позволило получить ответ и на второй вопрос: почему у Ш. не было искажений памяти?

Этот факт легко объясняется наличием синестезических компонентов в «записи» и «считывании» следов запоминаемого материала.

Мы уже говорили, что Ш. не только перешифровывает данные ему слова в наглядные образы. Каждое предъявленное ему слово оставляет и «избыточную информацию» в виде тех синестезических (зрительных, вкусовых, тактильных) ощущений, которые возникают от звуков сказанного слова или от образов написанных букв. Естественно, что если бы Ш. ошибочно «считал» использованный им образ, «избыточная информация» от предложенного слова не совпадала бы с признаками воспроизведенного синонима или ассоциативно близкого слова: что-то оставалось бы несогласованным, а Ш. легко мог констатировать допущенную им ошибку.

Читать дальше