Такое часто происходит с людьми, — они попадают в интеллектуальный тупик. Вернее, им кажется, что это тупик, что линия куда-то уперлась и не может пройти дальше. А это просто змея, кусающая себя за хвост, это кольцо. Наблюдения подтверждают, что гораздо чаще психологическое переживание умственного тупика связано не с тем, что вы уперлись в неразрешимую умственную проблему, а с тем, что вы своей мыслью ходите по кольцу. Психологически же человек действительно переживает ситуацию как тупиковую, эмоционирует, в истерику впадает, фрустрирует, собирается покончить с собой, в очередной раз уйти из этого мира, поменять партнера, страну проживания, профессию и т. д. Такова плата за простоту вербальной реальности.

Почему мы раньше любили читать, а теперь любим смотреть? Потому что мы любим, чтобы нас вели по чьей-то линии. Это ситуация минимального интеллектуального напряжения . Меньше быть не может. Так что, когда хотите интеллектуально расслабиться — читайте детективы, если умеете читать. Если не умеете — смотрите мыльные оперы и детективы. Вас ведут по линии. Никаких закольцовок. В этом заключается профессия сочинителя — водить людей за нос. А они отдыхают. Потому что им думать, даже в такой простой форме, уже не надо.

На этом построены все приемы интеллектуального воздействия на человека, у которого линейное мышление — единственно возможное. Поскольку линейно можно пойти «туда», — а для обратного хода, придумали, что можно думать пошагово. Сделал шажок от одной точки к другой точке — потом обратная связь. Получилось как в знаменитой работе (кстати, очень интересной) В. И. Ленина «Шаг вперед — два шага назад». Вот так, медленно, но уверенно двигаемся интеллектуальными тропами. Шаг вперед и два шага назад. Общая линия движения понятна.

Это, конечно, образ, чтобы вас развеселить. Не надо обижаться, вас никто не обманул, вам не подсунули гнилой товар. С этого начинается история человеческого сознания, в отличие от истории человеческого переживания (переживание может быть и невербализовано) Ведь если бы человечество как-то обошлось без линейного мышления, каким-то чудом его проскочило, тогда бы не было письменности, социального и культурного наследования, передачи знаний из поколения в поколение. А как бы мы тогда разговаривали?

А можно ли использовать интеллект иначе? Как, пользуясь словесными командами, этим самым линейным мышлением, построить нелинейную ситуацию? Рождается так называемое ситуационное, или системное, структурное мышление. Каким образом? Сейчас произойдет первое событие, которое я очень ждал.

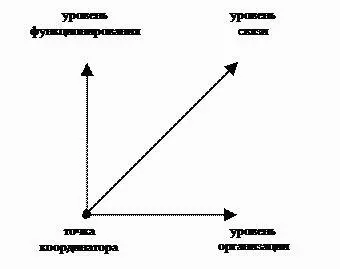

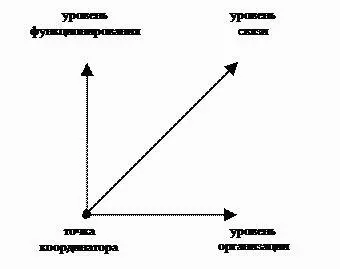

рис. 1

Это не метод качественных структур. Этот график означает только одно: мы векторами обозначаем: нечто как-то с чем-то связано . Почему векторами? Потому что то, о чем мы думаем, может быть ближе и дальше, больше и меньше. Появляется более или менее четкая динамика. То, с чем это «нечто» связано, тоже может быть ближе и дальше. Давление может быть направленно на объект думанья или давление может быть направлено от объекта думанья. Это еще один аспект динамики. Система, которую мы используем, служит именно для отражения динамических процессов.

Всяческие динамические процессы отсутствуют только в одном месте — в нулевой точке. И эта точка, в действительности, не аспект координации, как мы, упрощая, привыкли считать, это точка координатора . А точка координатора любого мыслительного процесса всегда одна и та же: либо это имя, но тогда кроме точки ничего в начале нет. В начале было Слово. Одно. Либо это нечто, не имеющее имени, не рефлексируемое в момент думанья.

При стабильном самосознании мы не только думаем, но еще и помним, что это мы думаем, и тогда в нулевой позиции у нас находится самосознание , Я есмь . Если стабильное самосознание отсутствует, еще не наработано, то есть мы думаем, но забываем, что это мы думаем, тогда осознавание может происходить конвенционально или по памяти. Конвенционально — это по правилам, по конвенциям, принятым в нашем мире. По памяти — это по шаблону прежних выводов из аналогичной ситуации.

Как мы осознаем вообще и осознаем ли — это уже отдельная тема. Конечно, осознаем. Раз думаем, значит, осознаем. Даже когда мы думаем механически, даже когда мы следуем за чьей-то линией, это же мы следуем, все равно есть тот, кто следует. Но если мы говорим о полном объекте думанья, то представляем его не как точку, а как ситуацию. Тогда реальное движение происходит в осознавании, то есть процесс думанья в данном случае — это движение точки координатора .

Читать дальше