Сознание – предмет чрезвычайно своеобразный. Это явление дискретно по своей природе. Одна пятая или одна третья, возможно даже одна вторая, часть нашей жизни протекает в бессознательном состоянии. Целиком бессознательно раннее детство человека. Каждую ночь мы погружаемся в бессознательное, и только в периоды между просыпанием и сном более или менее ощущаем себя в сознательном состоянии. До некоторой степени является проблематичным и сам факт ясности или, иначе, степени сознания. Предполагается, к примеру, что десятилетний мальчик или девочка обладают сознанием, но легко можно доказать, что здесь налицо специфический вид сознания, сознания, в котором рефлексия своего «Я» может не участвовать; сознание ЭГО отсутствует. Мне известен ряд случаев у детей от одиннадцати до четырнадцати лет и старше, внезапно осознавших, что «Я есть». Впервые в жизни они стали сознавать, что переживают нечто и именно как ОНИ; оглядываясь при этом назад, в свое прошлое, наполненное столькими событиями и вещами, они тем не менее себя в этом прошлом вспомнить не могут.

Необходимо допустить, что когда мы говорим «Я», то при этом не имеем абсолютного критерия для оценки полноты переживания этого «Я». Посему так и случается, что наше представление (реализация) ЭГО весьма фрагментарно, и лишь постепенно, во времени люди узнают все больше и больше о том, что же ЭГО означает для человека. Фактически процесс узнавания не имеет конца, длится всю жизнь, во всяком случае мы сами момент конца не фиксируем.

Сознание похоже на поверхность или оболочку в обширнейшем бессознательном пространстве неизвестной степени мерности. Мы не знаем, как далеко простирается власть бессознательного, потому что просто ничего о нем не знаем. Что можно сказать о вещи, о которой не знаешь ничего? Сказать нечего. Когда мы говорим «бессознательное», то часто имеем в виду передать нечто этим термином, но фактически, передаем то, что ничего об этом не знаем. У нас есть только непрямые доказательства, что существует ментальная сфера, пребывающая по ту сторону сознания. Есть некоторые научные суждения, приводящие к заключению, что нечто подобное существует. Из продуктов или результатов, которые бессознательный психический мир продуцирует, можно прийти к определенным заключениям относительно его возможной природы. Но необходимо быть крайне осторожным, чтобы не впасть в излишний антропоморфизм в своих заключениях, ибо в действительности вещи могут весьма отличаться от их представлений в нашем сознании.

Если, к примеру, мы видим цвета и слышим звуки, то в действительности это – осцилляции, колебания. Фактически нам необходимо иметь лабораторию со сложными устройствами для того, чтобы выстроить картину мира, не зависимую от наших ощущений и от нашей психики. И я полагаю, что весьма сходным образом обстоит дело и с нашим бессознательным – необходима лаборатория, в которой должно обосновывать объективные методы по оценке действительного положения вещей, составляющих контекст бессознательного.

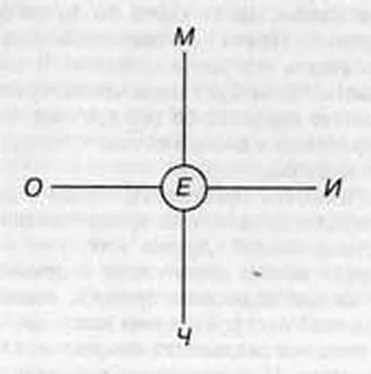

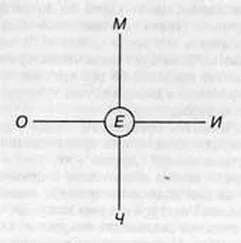

Помимо всего прочего сознание характеризуется известной узостью. Оно способно нести в себе весьма малое информационное содержание одномоментно. Все прочее в данный миг осознается, и мы получаем ощущение непрерывности или общего понимания, или осведомленности об осознаваемом мире только через последовательность сознательных моментов. Мы не способны удержать целостный образ, потому что сознание слишком узко, и видим только вспышки существования. Словно наблюдаем мир через узкую щель и видим отдельные моменты, все остальное пребывает в темноте и неизвестности. Пространство всегда громадно и непрерывно, в то время как пространство сознания – ограниченное поле моментального видения.

Сознание в значительной степени – продукт восприятия и ориентации во внешнем мире. Возможно, что оно локализуется в церебруме, имеющим по своей природе эктодермическое происхождение и, вероятно, бывшим органом чувств кожи во времена наших далеких предшественников. Сознание произошло от этой локализации в мозгу, в силу чего сохранило качество ощущения и ориентации. Знаменателен тот факт, что французские и английские психологи XVII и XVIII столетий пытались вывести сознание из ощущений, т. е. представить себе его целиком состоящим из чувственных данных. Это выразилось в известной формуле: «Нет ничего в разуме, что до того не присутствовало бы в чувстве». Сходное можно обнаружить и в современных теориях. Фрейд, к примеру, не выводит сознание из чувственных данных, но выводит бессознательное из сознания, оставаясь на той же самой позиции рационализма.

Читать дальше

Конец ознакомительного отрывка

Купить книгу