В 1983–1986 гг. велась интенсивная работа по изучению законов развития технических систем. По современным представлениям развитие систем идет по линии: «неполные вепольные системы — полные веполи — сложные веполи — форсированные веполи — комплексно-форсированные веполи». В любом звене этой цепи возможен как переход <���вверх> — на следующий системный уровень, так и переход <���вниз> — на более низкий системный уровень. Удалось вскрыть некоторые механизмы, реализующие эту общую схему: переход к би- и полисистемам, операции свертывания, переход на микроуровень и т. д. Новые знания о законах развития технических систем позволили внести коррективы в структуру системы стандартов, пополнить ее новыми сильными стандартами. Нововведения были опробованы на семинарах в 1984–1986 гг. Оказалось возможным перейти к системе, включающей 76 стандартов.

Отличия новой системы:

1. Классификация стандартов приведена в соответствие с общей схемой развития технических систем: простые веполи — сложные веполи — форсированные веполи — комплексно-форсированные веполи — переход в надсистему и к подсистемам.

2. Введен ряд новых стандартов. Появление некоторых из них обусловлено углублением знаний о законах развития технических систем, подсказано логикой самой системы стандартов (заполнение <���пустых> клеток).

3. Значительно увеличено число типичных примеров на стандарты. Примеры дополняют общую формулу стандарта практически важными тонкостями и нюансами. С этой же целью в текст стандартов включены 15 учебных задач.

Стандарты — истребители технических и физических противоречий. Их цель — преодоление противоречий, в крайнем случае — их обход. Победить противоречие, совместить несовместимое, осуществить невозможное — в этом смысл стандартов.

Хочется верить, что знакомство с системой 76 стандартов даст новатору сильные инструменты творческого решения практических производственных задач.

Класс 1

Построение и разрушение вепольных систем

1.1. Синтез веполей

1.1.1. Синтез веполя

1.1.2. Переход к внутреннему комплексному веполю

1.1.3. Переход к внешнему комплексному веполю

1.1.4. Переход к веполю на внешней среде

1.1.5. Переход к веполю на внешней среде с добавками

1.1.6. Минимальный режим действия на вещество

1.1.7. Максимальный режим действия на вещество

1.1.8. Избирательно-максимальный режим

1.2. Разрушение веполей

1.2.1. Устранение вредной связи введением постороннего вещества

1.2.2. Устранение вредной связи видоизменением имеющихся веществ

1.2.3. Оттягивание вредного действия поля

1.2.4. Противодействие вредным связям с помощью поля

1.2.5. «Отключение» магнитных связей

Главная идея этого подкласса четко отражена в стандарте 1.1.1:для синтеза работоспособной технической системы необходимо — в простейшем случае — перейти от невеполя к веполю. Нередко построение веполя наталкивается на трудности, обусловленные различными ограничениями на введение веществ и полей. Стандарты 1.1.2–1.1.8показывают типичные обходные пути в таких случаях.

Если дан объект, плохо поддающийся нужным изменениям, и условия не содержат ограничений на введение веществ и полей, задачу решают синтезом веполя, вводя недостающие элементы.

Например:

Способ деаэрации порошкообразных веществ, отличающийся тем, что с целью интенсификации процесса деаэрацию проводят под действием центробежных сил.

Авторское свидетельство № 283885

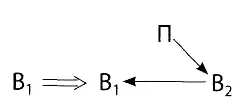

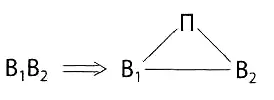

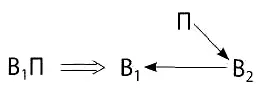

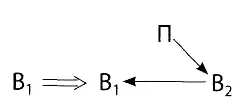

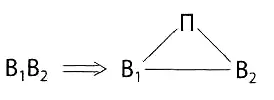

Даны два вещества — порошок и газ, сами по себе невзаимодействующие. Введено поле, образовался веполь:

Другой пример.

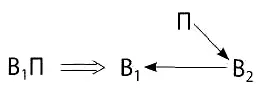

Гравитационное поле и спиленное дерево еще не образуют вепольной системы — нет второго вещества, поэтому поле не обрабатывает дерево. По а. с. № 461722падающее дерево встречает на своем пути ножевое устройство, которое срезает сучья:

Чтобы дозированно подавать сыпучие или жидкие вещества, необходимо нанести их ровным слоем на легкоудаляемый материал (например, бумагу). При подготовке такого «бутерброда» происходит переход от одного вещества к двум, а для удаления основы веполь достраивают введением поля (например, теплового или механического).

Читать дальше

Конец ознакомительного отрывка

Купить книгу