«Один из великих ученых-экспериментаторов своего времени, который действительно что-то делал, Уильям Гарвей, говорил, что высказывания Бэкона о науке соответствуют той науке, которую практиковал лорд-канцлер. В своих комментариях Бэкон опускает главный фактор, а именно необходимость понять, что нужно наблюдать и на что нужно обратить внимание. Вот это и есть наука, а не то определение, которое ей дают философы».

Фейнман защищал прагматические научные знания, а не описательные. Свою автобиографию он начал с рассказа о своей детской страсти к экспериментам в «лаборатории» — старой упаковочной коробке, которую он оснастил полочками. Он также рассказал о своем таланте к починке сломанных радиоприемников. Его достижения в физике заставляют признать, что на протяжении всей своей жизни Фейнман оставался верным этому способу изучения науки. Его не интересовали знания как таковые. Скорее, по словам писателя Джеймса Глейка, ему был интересен способ их получения: «Как посчитать свет, излученный возбужденным атомом? на что обратить внимание в экспериментальных данных? как сделать предположение? как создать новые инструменты, адаптированные для новых элементарных частиц, которые стали известны физикам?»

Ложное понятие о науке

В нашем обществе существует неправильное восприятие науки. Для большинства из нас это просто черный ящик, из которого мы черпаем решения технических или медицинских проблем. Многие не понимают, что наука — не только источник знаний, но в первую очередь — способ мыслить. Это представление мы потеряли, возможно, по причине технического прогресса. Вот почему нередко можно услышать: «Наука не может все объяснить». Фейнман предупреждал нас: произнося «Наука учит нас этому и этому», мы говорим неправильно. Наука ничему нас не учит, в отличие от опыта. На фразу «Наука научила меня тому-то и тому-то» можно было бы возразить: «Как она этому научила? Как ученые сделали это? Каким способом?» Наука учится на своих собственных ошибках. И она страдает от странной репутации в нашем обществе. Мы ждем от нее, что она ответит четко на любой вопрос; мы ждем от нее правды. Однако мы нигде не находим большего, чем «возможно», «может быть». «То, что мы сегодня называем научными знаниями, — говорил Фейнман, — это набор формулировок, правильных с разной степенью вероятности. Некоторые из них очень надежные; другие — почти надежные; но нет ничего абсолютно точного. Ученые к этому уже привыкли. Мы знаем, что возможно жить, не зная».

Однако не стоит забывать фундаментальный аспект, выделенный Фейнманом: «Нужно напоминать о значении науки детям по всему миру, и не только потому, что это сделает из них порядочных граждан или поможет им контролировать природу». О каком значении идет речь? Физик говорил:

«Видение мира, которое нам дает природа, имеет свое значение. Есть красота в чудесах природы, которую мы открываем как результат новых опытов [...]. Мир выглядит иначе, когда занимаешься наукой. Деревья, например, в первую очередь — порождения воздуха. Сгорая, они снова становятся воздухом... В пепле содержится то, что участвовало в жизни дерева, но было взято из земли, а не из воздуха. Это прекрасно, и наука наполнена подобной красотой. Она нас вдохновляет, и мы можем использовать это вдохновение, чтобы заразить им других людей».

Тот, кто пьет из колодца познания, никогда не перестанет этого делать. «Корни познания горьки, — говорил Аристотель, — но плоды его сладки». Не нужно быть слишком умным, чтобы это понимать. Достаточно использовать «маленькие серые клеточки», как выражался бельгийский детектив Эркюль Пуаро. И Ричард Фейнман знал, как их использовать с максимальной отдачей.

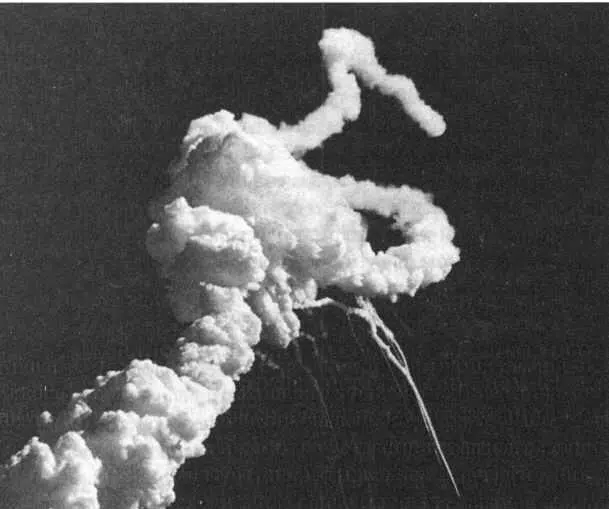

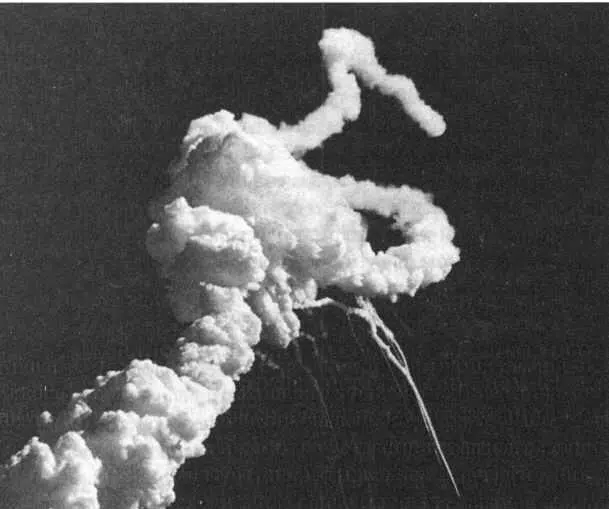

Прощай, Дик

Последние десять лет своей жизни Фейнман посвятил изучению нравов и обычаев азиатских кочующих племен Тувы, маленькой автономной республики бывшего Советского Союза на границе с Монголией. Также он принял участие в расследовании, которое позволило выяснить причину гибели космического корабля «Челленджер» в 1986 году, после чего ученый стал знаменитостью. Фейнман предал огласке причину катастрофы и то, как работники НАСА проигнорировали рекомендации экспертов: когда они оценили риск катастрофы в полете как 1 из 100000, специалисты получили результат 1 из 200. И Фейнман был полностью согласен со специалистами.

Фотография взрыва космического корабля «Челленджер» 28 января 1986 года.

Читать дальше