«Путёвка в жизнь» прошла с огромным успехом как у нас, так и за границей. Везде отмечали хорошее качество звука.

Позднее аппаратура Тагера подвергалась различным изменениям и усовершенствованиям. Вскоре её начал выпускать один из наших заводов. На звукозаписывающей аппаратуре системы Тагера снималось много картин.

«Звук заснят по системе Тагефон» — было написано в заглавии таких картин.

Несколько позднее, чем Тагер и его товарищи, за разработку другой звукозаписывающей аппаратуры принялся советский инженер А. Ф. Шорин. Ему захотелось построить такую аппаратуру, которая записывала бы звук поперечным способом.

Шорин изобрёл свой модулятор света. Этот модулятор был устроен так.

Представьте себе тонкую металлическую нить, находящуюся между полюсами сильного электромагнита. Через нить проходит колеблющийся со звуковой частотой электрический ток.

Известно, что всякий проводник, по которому течёт ток, отклоняется сильным магнитом в сторону. Отклоняется поэтому и нить модулятора Шорина. Но так как в устройстве Шорина по металлической нити течёт ток, колеблющийся по своей силе, то и нить отклоняется не с одинаковой силой — она начинает совершать колебания.

Мимо такой колеблющейся нити через узкую щель проходит свет от электрической лампочки. Нить задерживает этот свет то больше, то меньше, и на плёнке фотографируется зигзагообразная кривая — поперечная запись звука.

В первой звуковой картине, созданной по системе Шорина, были сняты различные музыкальные инструменты. Демонстрировалась возможность воспроизводить звучанье этих инструментов на экране.

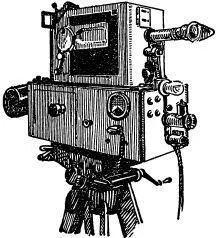

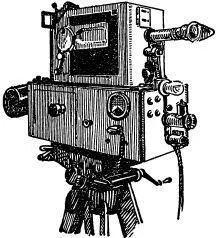

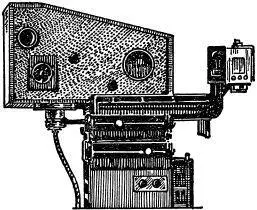

Аппаратура Шорина стала также изготовляться на одном из заводов (рис. 11).

Рис. 11. Один из первых образцов звукозаписывающего аппарата Шорина.

С её помощью было снято много известных картин: «Великий гражданин», «Юность Максима» и другие.

Модуляторы Тагера и Шорина не так просты по своему устройству. Но вот совсем простой модулятор света был разработан научными сотрудниками лаборатории Ленинградской кинофабрики Белгоскино.

Мы уже рассказывали, что с помощью электрической лампочки, если пропускать через неё колеблющийся ток, можно записывать световые колебания на киноплёнку. Иными словами, простая электрическая лампочка может служить модулятором света при фотографической записи звука.

Однако практически обычная электрическая лампа — очень плохой модулятор. Дело в том, что для успешной записи звука на плёнке колебания света в лампочке должны очень точно соответствовать колебаниям электрического тока, идущего от микрофона. А для этого необходимо, чтобы нить электрической лампы охлаждалась и нагревалась с такой же скоростью, с какой изменяется по своей силе электрический ток. В обычной электрической лампочке этого нет. Её нить охлаждается и нагревается слишком медленно. Но нельзя ли в таком случае построить электрическую лампочку, нить которой охлаждалась и нагревалась бы очень быстро? Разрешением этого вопроса и занялись сотрудники Ленинградской кинофабрики Белгоскино.

Работа изобретателей увенчалась успехом. Они построили такую лампу, в которой благодаря сильному охлаждению нити можно получать очень быстрые световые колебания.

Коротенький волосок этой лампы укреплён таким образом, что он плотно соприкасается со слюдяной пластинкой. Эта пластинка нужна для того, чтобы тепло от раскалённого волоска свободно уходило в слюду. Кроме того, в стеклянном баллоне лампочки нет пустоты, как в обычной. Его заполняет газ — водород, имеющий большую теплопроводность и, следовательно, также сильно охлаждающий нить.

Таким образом получился очень простой модулятор света. Меняющийся по силе свет, излучаемый такой лампочкой, направляется через щель на движущуюся киноплёнку, и на ней записывается звуковая дорожка.

С помощью описанного модулятора света были сняты картины: «Переворот», «Слава мира», «Возвращение Натана Беккера», «Первая любовь» и другие.

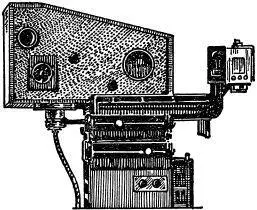

Такая звукозаписывающая аппаратура (рис. 12) была построена в 1929 году автором этой книги совместно с А. Машковичем.

Рис. 12. Звукозаписывающий аппарат с модулятором из лампочки накаливания, построенный на кинофабрике «Белгоскино».

Читать дальше