Но как же от микрофона записывается звук?

Последуем в другое отделение современной фабрики звуков.

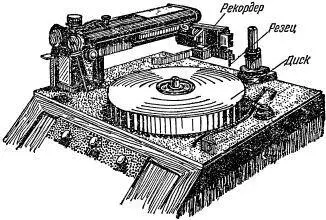

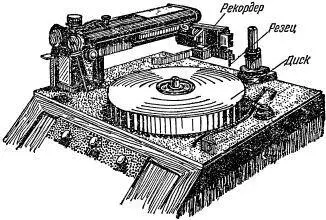

Здесь, как и прежде, на специальном станке — равномерно вращающийся восковой диск (рис. 6).

Рис. 6. Станок для записи звука на пластинки.

Но к нему подведена уже не труба звукопровода. Трубу заменяют электрические провода, протянутые из студии. По этим проводам течёт колеблющийся со звуковой частотой электрический ток. Он поступает в прибор, который называют рекордером. Рекордер — это электрический записыватель звука. Его задача заключается в том, чтобы колебания электрического тока преобразовывать в механические колебания резца.

В рекордере, как и в телефонной трубке, колеблющийся электрический ток проходит через обмотку электромагнита. Электромагнит то сильнее, то слабее притягивает к себе маленький железный сердечник — якорь. А на конце якоря укреплён резец. Таким образом, колебания якоря в точности передаются резцу, и он пишет на восковом валике звуковую канавку.

Давно уже не изготовляются граммофоны старинного вида: с никелированными рупорами, полированными ящиками и металлическими украшениями. Их заменили лёгкие переносные граммофоны.

Однако по устройству механизма современный граммофон ничем не отличается от прежнего. Пружинный механизм, диск, мембрана и рупор, — это всё те же детали, которые имел граммофон и раньше. Но выполнены они совершенно иначе. Теперь каждая деталь рассчитана математически, на основе выросшей за это время науки о звуке — акустики.

Строго учтена, например, форма рупора. Это уже не просто труба. Теперь рупор устроен так, что узкая часть его отзывается (резонирует) на звук высокого тона; более широкая — на более низкий тон и, наконец, самая широкая часть рупора — на самые низкие тона.

Мы уже говорили, что звуковые колебания различны по частоте. Самые медленные колебания воздуха, которые улавливаются человеческим ухом как звук, — это приблизительно 30–50 колебаний в секунду. Самые частые колебания, слышимые обычно ухом, примерно 10–12 тысяч колебаний в секунду.

Какие же колебания мог воспроизводить старинный граммофон? Оказывается, только от 300 до 2,5 тысяч колебаний в секунду. Значит, не все звуки, слышимые нами, могли воспроизвести первые граммофоны.

Именно этим и объясняется тот своеобразный «граммофонный» оттенок, который слышен у старинных граммофонов.

Хорошо, что человеческое ухо не очень требовательно! Получая всего только одну пятую часть слышимых звуков, оно всё-таки продолжает воспринимать такое звучание, как музыка или человеческий голос.

Современная электрическая запись звука запечатлевает на граммофонной пластинке приблизительно от 80 до 5 000 колебаний в секунду.

Современный граммофон способен воспроизводить звуковую частоту, начиная от 150 колебаний и кончая 3,5 тысячи колебаний в секунду.

Кроме электрической записи звука на граммофонную пластинку, появилось также и электрическое воспроизведение звука с пластинки.

Для этой цели был придуман специальный электрический звукосниматель — адаптер. Он ставится на граммофонную пластинку вместо обычной мембраны. Звукосниматель превращает механическое колебание иглы в колеблющийся электрический ток.

Такой прибор обычно присоединяют к радиоприёмнику, у которого, как известно, имеются усилительные электронные лампы и громкоговоритель. Звук при этом воспроизводится с пластинки очень чисто и громко.

«Великий Немой» — так 20–30 лет назад называли кинематограф.

Многие тогда считали, что звук в кино не нужен.

— Звук испортит это искусство, если оно будет походить на театр, — говорили они. — Не нужен кинематографу звук…

И в самом деле, несовершенна была в то время техника записи и воспроизведения звука. Хрипящий фонограф действительно вызывал одно лишь раздражение у зрителей. Вот как выглядел демонстрационный зал первого звукового кинематографа.

У экрана находился фонографический валик большого размера. На зрителей был направлен длинный конический рупор. Это — специальный фонограф. К нему от проекционной будки, через голову зрителей, тянулась подвешенная на роликах толстая нитка. При помощи этой нитки движение валика согласовывалось с движением кинематографической ленты.

Читать дальше