Массовое соотношение водорода к гелию в атмосфере (75:24) оказалось большим, чем по результатам «Вояджеров». На долю остальных элементов приходится всего 1%, причем углерода и серы в 2—3 раза больше, чем на Солнце. Количество органических молекул ничтожно мало. Теоретические модели с содержанием гелия 24% указывают, что температура ядра у Юпитера очень высокая, около 20000 К.

Зональные (восток-запад) скорости ветра на всем протяжении спуска были очень велики и достигали 640 км/ч, или 180 м/с. Измерения с «Вояджеров» тоже указывали на высокие скорости ветра, но трудно было предположить, что такие же скорости сохраняются глубоко под облачным слоем. Если на Земле динамика атмосферы и океана определяется притоком энергии от Солнца, то на Юпитере роль Солнца в метео-явлениях невелика. Ветры, превосходящие в несколько раз самые ураганные ветры Земли, порождаются мощными источниками тепла в горячих глубинах планеты, причем это относится почти ко всем планетам-гигантам.

Мы говорили уже о «сверхмолниях» на Юпитере. На зонде, сброшенном с «Галилео», был установлен прибор для регистрации молний как оптическим, так и радиометодом. Вспышки зарегистрированы не были, но радиоизлучение удаленных молний принималось постоянно. Молнии примерно в 10 раз превосходят по мощности земные, но на единицу площади их меньше тоже в 10 раз. Таким образом, грозовые явления теперь известны на Венере, Земле и Юпитере. Возможно, они существуют и на других планетах-гигантах.

По составу водородо-гелиевый Юпитер очень напоминает звезды. Его даже называют иногда «несостоявшейся звездой». Однако масса Юпитера в 13 раз меньше минимальной массы самых легких звезд — коричневых карликов, способных перерабатывать в своих недрах «легкогорящие» в термоядерных реакциях элементы — дейтерий и литий. Масса Юпитера в 70 раз меньше того минимума (предел Кумара), который необходим для протекания водородо-гелиевых термоядерных реакций, служащих источником энергии Солнца. В процессе термоядерного синтеза водорода в Солнце становится все меньше, а гелия — все больше. Атмосфера же Юпитера, напротив, должна иметь реликтовый, исходный состав протосолнечной туманности. Поэтому соотношение между водородом и гелием должно было сохраниться в ней таким же, каким оно было у молодого Солнца. На основании измерений Юпитера мы можем теперь считать (с известной осторожностью), что Солнце с самого начала содержало довольно много гелия.

Внутреннее строение и магнитное поле

Протяженность атмосферы Юпитера по разным оценкам составляет от 1 до 6 тыс. км. При первом из этих значений — 1000 км. — давление на «дне» водородо-гелиевой атмосферы будет достигать 150 тыс. бар. Там должна начинаться зона плавного перехода газообразной, жидкой и твердой фаз в «поверхность» Юпитера, по некоторым расчетам раскаленную до 2000 К.

Толстый слой «жидкого водорода» действительно ведет себя как жидкость, хотя правильнее называть это состояние газожидким. Из-за высокой температуры водород Юпитера и других гигантов находится в сверхкритическом состоянии: водород не может быть жидкостью при температуре более 33 К. Здесь необходимо сделать оговорку.

Увеличение давления выше некоторого предельного приводит к разрушению электронных оболочек атомов. Вещество резко изменяет свои свойства. Так, при давлении около 1 млн. бар. (для Юпитера это глубина, по разным оценкам, от 12 до 20 тыс. км.) возникает жидкий молекулярный водород. Его слой, вероятно, с примесью гелия, образует внешнее ядро планеты. Далее водород переходит в металлическое состояние с выделением теплоты фазового перехода. Это один из источников энергии в недрах планеты. При металлизации водорода могут возникнуть своеобразные растворы, например раствор гелия в металлическом водороде. Наконец, сам металлический водород тоже может быть твердым или жидким. Учет всех этих подробностей делает расчеты внутреннего строения планет-гигантов крайне сложными.

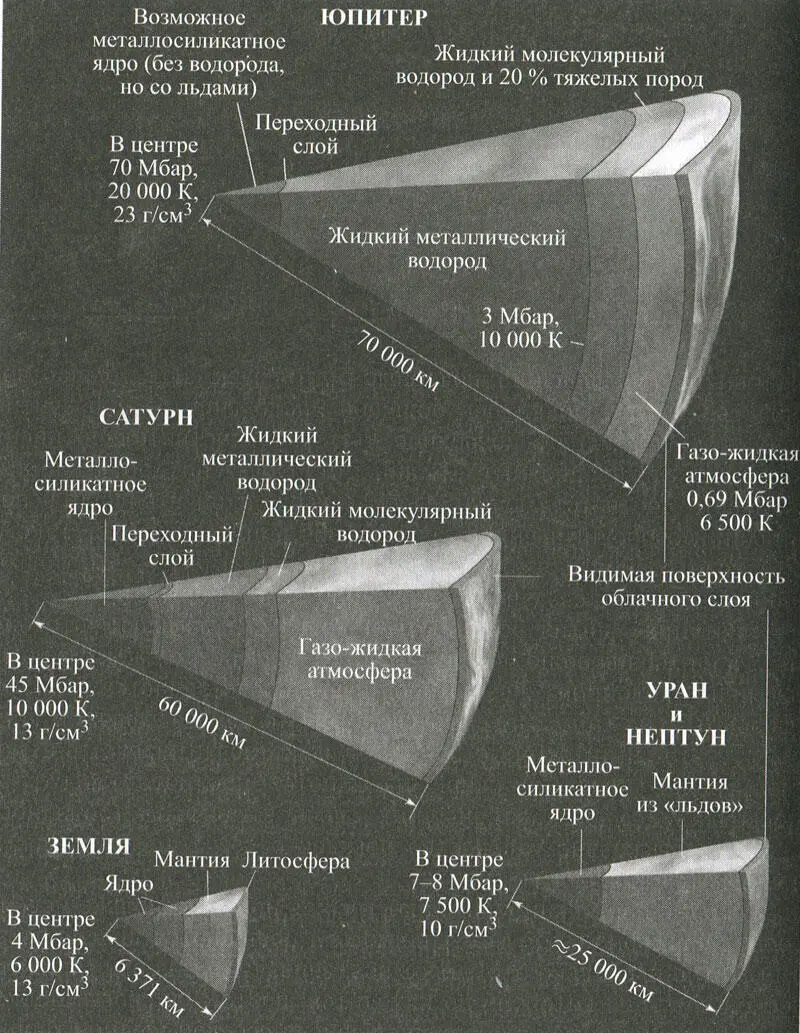

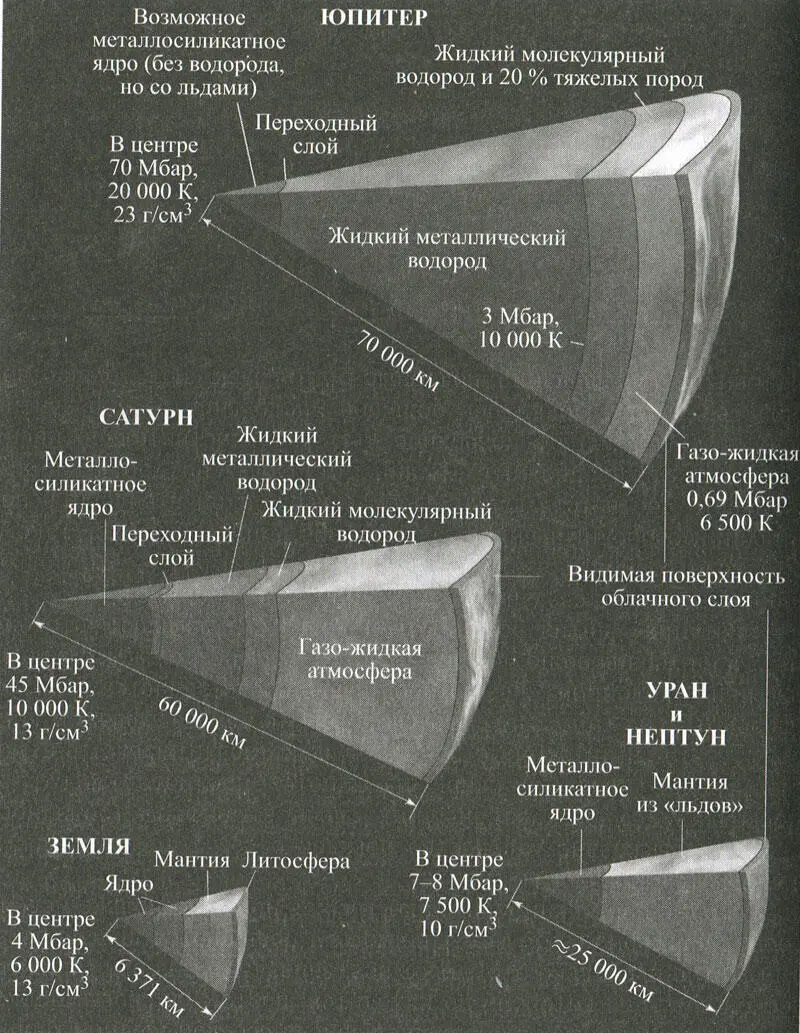

Схемы внутреннего строения планет-гигантов представлены на рис. в виде объемных секторов. Там же для сравнения показано строение Земли.

Плотность оболочек возрастает по направлению к центру планеты. Атмосфера Юпитера, толщина которой принята 1500 км., уплотняется в глубину. На дне атмосферы находится слой газо-жидкого водорода толщиной около 7000 км. На уровне 0,88 радиуса водород переходит в жидкомолекулярное состояние с резким увеличением плотности от 0,56 до 0,66 г/см 3. Здесь давление и температура составляют 0,69 Мбар и 6500 К. Ниже, на уровне 0,77 радиуса (3 Мбар, 10000 К) водород переходит в жидкое металлическое состояние. Наряду с водородом и гелием в состав слоев входит небольшое количество тяжелых элементов. Общее количество водорода и гелия у Юпитера соответствует 225 и 70 массам Земли. Еще 20 масс Земли приходится на тяжелые элементы в центре планеты и отчасти в оболочках.

Читать дальше

Конец ознакомительного отрывка

Купить книгу