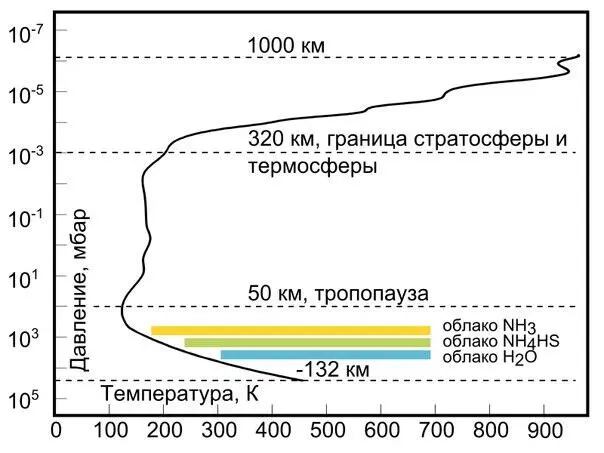

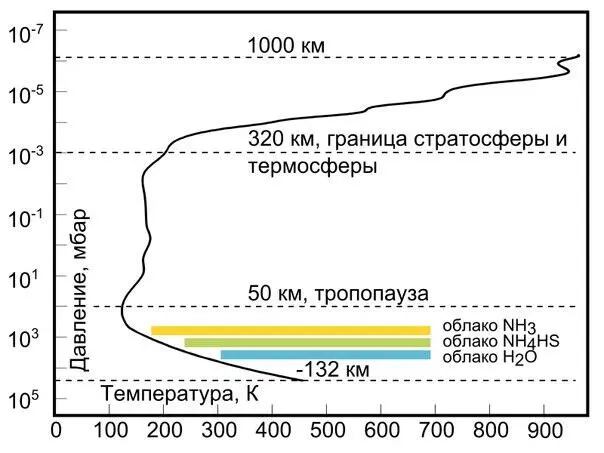

В отличие от облаков Земли, состоящих только из воды, облака Юпитера содержат различные соединения по меньшей мере шести элементов — водорода, углерода, азота, кислорода, серы и фосфора. Их состав определяется давлением, температурой, освещенностью и движениями атмосферы. Давно известно, что в атмосфере Юпитера присутствуют аммиак (NH 3) и метан (CH 4), молекулы которых содержат много водорода. Но аммиак, метан, водяной пар, гидросульфид аммония (NH 3H 2S) — все это малые составляющие доступной изучению части атмосферы Юпитера. Отметим, что присущие Юпитеру сильные полосы паров аммиака едва заметны у Сатурна, а Уран и Нептун не имеют их вовсе, так как весь аммиак замораживается глубоко под их облачными слоями. Зато полосы метана у этих планет становятся весьма широкими и занимают значительную часть спектра в красно-голубой его части, что и придает этим планетам сине-зеленую окраску.

На уровне облаков Юпитера содержание водяного пара составляет 1,5×10 —3, метана 8,3×10 —3, гидросульфида аммония в газовой фазе 2,8×10 —5, аммиака 1,7×10 —4. При этом содержание аммиака переменно и зависит от высоты. Именно он образует видимый облачный покров; температура его конденсации зависит от давления и составляет 130—200 К, что в среднем совпадает с тем, что наблюдается на уровне облаков. При температуре 165 К давление аммиака над кристалликами аммиачного льда составляет 1,9 мбар, и возрастает вдвое при 170 К. Для конденсации метана при тех же давлениях нужна значительно более низкая температура, 79 К. Поэтому метан в атмосфере Юпитера в твердую фазу, по-видимому, не конденсируется.

В облаках наряду с кристаллами должны присутствовать капли жидкого аммиака. Цвет облаков с такой смесью белый с легким желтоватым оттенком, характерным для зон. Однако для объяснения красно-коричневых оттенков поясов необходим какой-то другой окрашивающий агент. По-видимому, некоторые цветные оттенки поясам придает фосфин (РН 3) — газообразное соединение фосфора с водородом, содержание которого около 6×10 —7. При температурах от 290 до 600 К оно распадается с выделением красного фосфора. И наоборот, при низкой температуре фосфор снова соединяется с водородом. Окраска облаков может быть связана также с водородными и аммонийными полисульфидами и серой. В списке газов, присутствующих в атмосфере Юпитера, значатся также этан, ацетилен, незначительное количество синильной кислоты (HCN), окись углерода и углекислый газ. Присутствие последнего в атмосфере Юпитера объяснить трудно, так как двуокись углерода разрушается в водородной атмосфере.

Следует помнить, что видимая поверхность облаков представляет тонкий слой, всего несколько десятков километров. Под облаками из кристаллического аммония находятся другие слои: из сернистокислого аммония, водного раствора аммиака, из кристалликов водного льда, наконец — из капель воды.

Первый зонд в атмосфере Юпитера

7 декабря 1995 г. сброшенный с «Галилео» зонд впервые в истории вошел в атмосферу Юпитера. Его начальная скорость 60 км/с за 3 мин. упала до 500 м/с. Действующая на аппарат перегрузка достигала 228 g . Кинетическая энергия рассеивалась на лобовом коническом щите, температура покрытия которого поднялась до 14000°С! Затем щит отделился, и дальнейший спуск проходил на парашюте, в районе 6,5°с.ш., 4,5°з.д.

Пока аппарат был в работоспособном состоянии, он углубился в атмосферу на 146 км. ниже уровня условной поверхности Юпитера (верхняя кромка плотных облачных слоев, где давление равно 1 бар, а температура —107°С). Все это время — около 60 минут — зонд передавал результаты научных измерений на орбитальный отсек. Предполагалось, что при этом он пройдет все облачные слои, о которых говорилось выше. Радиосигналы с аппарата перестали поступать, когда давление достигло 22 бар, а температура 153°С. По-видимому, водородно-гелиевая атмосфера каким-то образом проникла в аппарат, иначе измерения продолжались бы и дальше. Из-за технических проблем не всю программу удалось выполнить. Непосредственные измерения показали, что физика атмосферы Юпитера еще сложнее, чем предполагалось.

Район входа находится на границе экваториальной зоны и северного экваториального пояса, где на некоторых участках наблюдается повышенная яркость в инфракрасном (5 мкм.) диапазоне. Характер полученных данных не полностью соответствует изложенным выше представлениям, что, в принципе, можно отнести за счет локальных особенностей района. По постепенному ослаблению солнечного света зонд обнаружил над верхним ярусом облаков диффузный слой, состоящий из ледяных частиц аммиака. Фактически зарегистрирован только один слой облаков, состоящий, по-видимому, из ледяных частиц гидросульфида, причем метеорологическая «дальность видности» в нем превышает 1,5 км. Из распределения яркости неба был сделан вывод, что вдали были видны какие-то облака. Но никакого слоя водяного пара или снега, вопреки ожиданиям, не обнаружено. Более того, атмосфера Юпитера оказалась очень сухой.

Читать дальше

Конец ознакомительного отрывка

Купить книгу