Россия в глобальном контексте может рассматриваться как часть условного Севера. Согласно докладам Отдела народонаселения ООН, наша страна в начале 2000-х годов превратилась во вторую в мире миграционную систему, по масштабам уступающую лишь США. И хотя данный тезис нуждается в существенных коррективах [7] Количество иммигрантов определялось чиновниками ООН по чисто формальному критерию: в качестве иммигрантов рассматривались лица, родившиеся за пределами Российской Федерации. В результате в число иммигрантов, постоянно проживающих в России, попали все граждане бывшего СССР, родившиеся за пределами РФ, львиную долю которых составляли русские репатрианты, переехавшие в Россию из бывших советских республик. См. об этом ниже, в 1.26.

, остается констатировать один непреложный факт. Россия в силу демографических и экономических причин фактически является иммиграционной страной, т. е. на постоянной основе привлекающей трудовые ресурсы из-за рубежа. Она выступает мощным миграционным магнитом для государств ближнего зарубежья, а также привлекает трудовые ресурсы из ряда государств дальнего зарубежья (Китай, Вьетнам, Турция и др.). Существенную часть миграционного притока в нашу страну составляют временные мигранты, однако значительная доля этого притока (прежде всего из постсоветских стран) приходится на иммиграцию с целью постоянного жительства в России.

Опыт наших европейских соседей и конкурентов позволяет заключить, что экономический рост в условиях «старения» населения (сокращения молодых и трудоспособных когорт при увеличении пожилых и нуждающихся в пенсионном обеспечении) весьма проблематичен. А поскольку старение населения является одним из самых серьезных вызовов, с которыми столкнулась и будет сталкиваться Россия в долгосрочной перспективе, альтернатива иммиграции вряд ли существует. Вопрос стоит не о ее сокращении или прекращении, а о ее рациональном использовании. Необходимо поставить иммиграцию на службу социально-экономическому развитию страны. Речь при этом идет о политике государства в отношении не только въезда, но и расселения мигрантов на территории страны и их инкорпорирования, включения в российское общество. Иными словами, важной частью миграционной политики является интеграционная политика. При условии продуманной, стратегически обоснованной миграционной политики внешняя миграция способна стать мощным ресурсом развития, повышающим шансы России в глобальной политико-экономической конкуренции.

1. Международная трудовая миграция как глобальный феномен

1.1. Объем и направления потоков

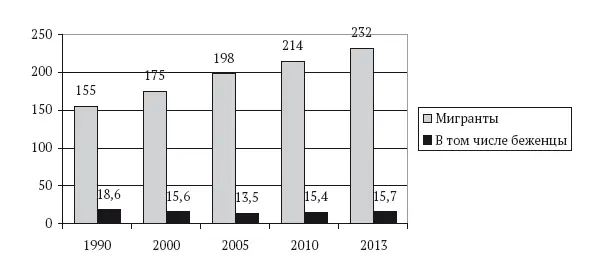

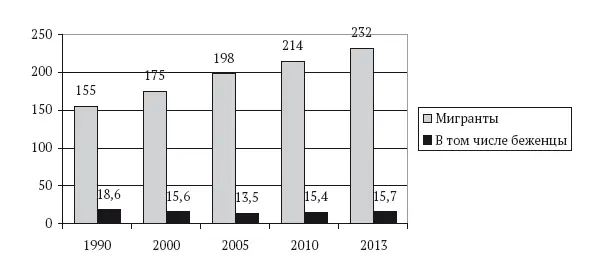

По последним данным ООН, в мире насчитывалось порядка 232 млн международных мигрантов, что составляет 3,1 % общемирового населения [8] United Nations International (2013) International Migration Report. New York, http://www.un.org/en/devel-opment/desa/population/publications/pdf/migration/mi-grationreport2013/Full_Document_final.pdf

.

В период между 1990 и 2000 гг. число международных мигрантов ежегодно увеличивалось в среднем на 2 млн человек. Максимальные темпы роста международной миграции наблюдались между 2000 и 2010 гг. В этот период количество международных мигрантов росло на 4,6 млн ежегодно. Между 2010 и 2013 гг. наблюдался небольшой спад – рост миграции в этот отрезок времени составил в среднем 3,6 млн человек в год. При этом доля мигрантов в мировом населении остается стабильной – около 3 % – на протяжении многих десятилетий (рис. 1).

Подавляющее большинство людей, которые зафиксированы в представленных статистических выкладках, – это трудовые мигранты. Что касается беженцев и соискателей убежища, то они составляют относительно небольшой процент всех международных мигрантов. В 2013 г. общее число беженцев в мире было оценено в 15,7 млн, это около 1 % всех международных мигрантов.

Рис. 1. Количество международных мигрантов в мире (из них беженцев), млн человек

Источник: доклады ООН по народонаселению.

Направления международных миграционных потоков можно разделить на две основные категории: меж- и внутри-континентальные. К первым относится миграция из Латинской Америки в США, из стран Африки и Азии в Западную Европу, а также из Северной и Восточной Африки в государства Персидского залива. В рамках внутриконтинентального обмена выделяются следующие ключевые направления: из Южной и Восточной Европы в страны Западной и Северной Европы, из Центральной Азии и части стран Южной Азии в нефтедобывающие страны Западной Азии; на Африканском континенте устойчивый приток рабочей силы наблюдается в ЮАР и Намибию, в Латинской Америке к странам – импортерам трудовых мигрантов относятся Бразилия, Мексика, Аргентина и Венесуэла.

Читать дальше