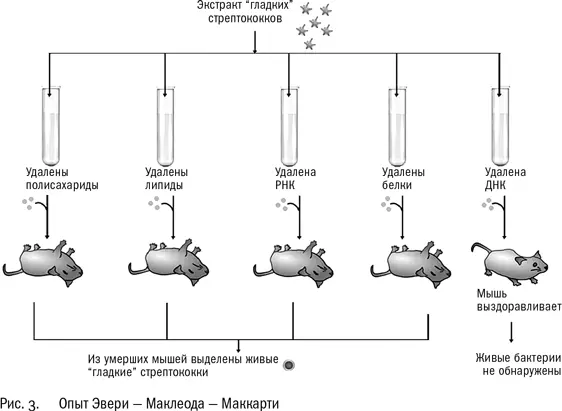

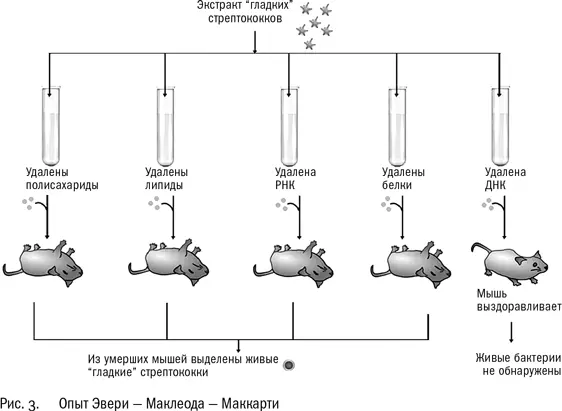

У Streptococcus pneumoniae есть два штамма – один образует шероховатые колонии, другой гладкие. Как выяснилось позднее, “гладкие” бактерии заключены в полисахаридную капсулу, которая защищает их от иммунной системы хозяина. Поэтому инъекция гладких бактерий убивает подопытную мышку, а животное, которому ввели “шероховатый” штамм, выздоравливает. Гладкие стрептококки погибают при нагревании. Инъекция мертвых бактерий, естественно, не повредит мыши, удивительно другое: когда Гриффит смешал живых безвредных “шероховатых” стрептококков с убитыми “гладкими” и ввел их мыши, животное умерло, а из его организма удалось выделить живых “гладких” стрептококков. Было такое впечатление, что безобидные бактерии пообщались с покойными убийцами и научились у них плохому. Если убавить метафоричности – позаимствовали у них какое-то вещество, которое к тому же сумели передать новым поколениям бактерий, плодящихся в мышке!

Так вот, Эвери, Маклеод и Маккарти сумели определить, что это вещество – ДНК. Только когда они удаляли ДНК из экстракта “гладких” бактерий, его смешивание с безвредными “шероховатыми” оставило их безвредными, инфицированные мыши не погибли. Во всех остальных случаях, когда экстракт очищали от полисахаридов, липидов, белков или РНК, но не от ДНК, эффект был тот же, что и при смешивании с целыми мертвыми бактериями: мыши погибали, из них можно было выделить живой патогенный штамм.

Теперь мы знаем, что бактерии умеют поглощать ДНК из внешней среды и приспосабливать ее для своих нужд: вдруг у покойных собратьев в геноме есть что-то полезное, что позволит выжить, к примеру, при встрече с антибиотиком? Эти прагматичные и безжалостные существа присваивали чужие гены и сами себя превращали в ГМО задолго до компании Monsanto. Собственно, даже не так: на ранних стадиях эволюции обмен генами был рутинным событием и для бактерий в некотором смысле остается рутиной по сей день, а генетическую межвидовую изоляцию “придумали” высшие организмы.

Еще одно подтверждение того факта, что вещество наследственности – именно ДНК, получили американские генетики Альфред Херши и Марта Чейз. За эти опыты Херши получил Нобелевскую премию по физиологии и медицине 1969 г. (совместно с Максом Дельбрюком и Сальвадором Лурия, которые доказали другую важную вещь: что мутации у бактерий возникают не “в ответ” на факторы отбора, а случайным образом, в том числе и до того, как эти факторы начнут действовать; отбор лишь сохраняет полезные мутации и отбраковывает вредные). Марту Чейз на премию не выдвинули, дополнительно обидно, что в некоторых русских источниках встречается “эксперимент Херши – Чейза”: об исполнителе эксперимента и соавторе статьи не знают даже, что это женщина.

Для эксперимента Херши и Чейз выбрали бактериофаг Т 4. Бактериофаги – вирусы бактерий, одни из самых простых объектов живой природы. (Хотя насчет “живой” идут бесконечные споры. Вирусы и бактериофаги не могут размножаться вне клетки, к тому же бактериофаг можно закристаллизовать, как, например, молекулу белка. Так, может быть, их следует рассматривать как своего рода паразитические молекулярные комплексы? Не считаем ведь мы живыми прионы – белки с аномальной структурой, которые катализируют превращение нормальных клеточных белков в себе подобные и тем самым вызывают тяжелые заболевания – энцефалопатии). Так или иначе, вирусы и фаги размножаются, потомство у них похоже на родителя, и “вещество наследственности” у них должно быть. Что важно, фаг не проникает внутрь бактерии целиком: он, как шприц, впрыскивает в нее свое содержимое, оболочка остается снаружи клетки, а потом внутри бактерии образуются новые фаги.

Херши и Чейз показали, что фаги вводят в бактериальную клетку свою ДНК, а не белок, с помощью очень изящного опыта. Было известно, что белки содержат кислород, азот, углерод и серу, а нуклеиновые кислоты – кислород, азот, углерод и фосфор. Сера присутствует в белках, но не в ДНК, а фосфор – наоборот, в ДНК, но не в белке. Экспериментаторы получили две разновидности фагов: одни имели в своем составе радиоактивную серу 35S, другие – радиоактивный фосфор 32P. Иначе говоря, в одних фагах радиоактивную метку несли только белки, в других – только ДНК. Так вот, когда бактерий инфицировали фаги первого типа, метка оставалась снаружи, в растворе, а когда второго – меченый фосфор попал внутрь клетки, и новые фаги, которые вышли из этой клетки, тоже были немного радиоактивными. Вывод из этих экспериментальных данных читатель может сделать сам.

Читать дальше

![Елена Клещенко - ДНК и её человек [litres]](/books/411971/elena-klechenko-dnk-i-ee-chelovek-litres-thumb.webp)