В последние сорок-пятьдесят лет благодаря мерам принятым по охране животных ареал косули восстанавливается и во многих частях стал таким же, каким был 200 лет тому назад.

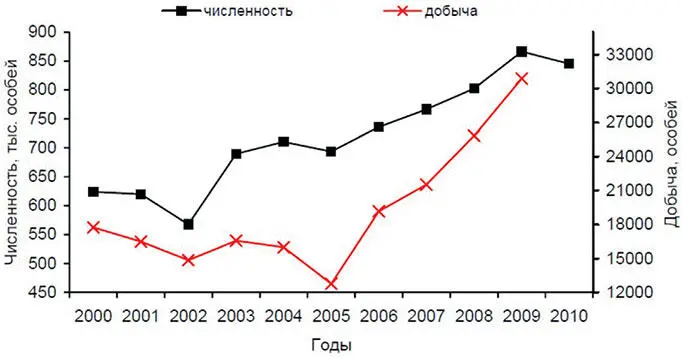

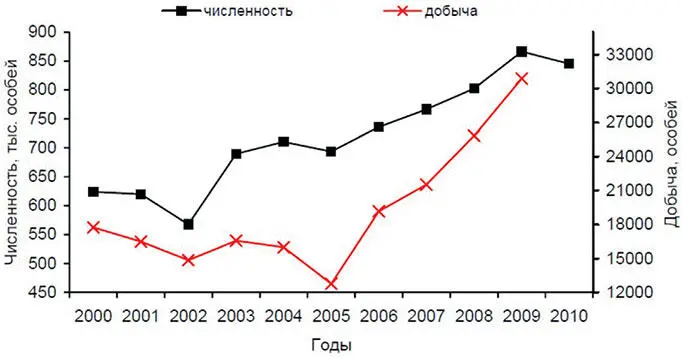

Всего в Российской Федерации на 1 марта 2010 года насчитывалось 845,47 тыс. особей косули. Численность косуль сохраняется на высоком уровне, по сравнению с запасом конца 90-х годов, когда численность составляла 669,25 тыс. особей, рис. 1.

Рисунок 1. Динамика численности и добычи косуль в России (Состояние охотничьих ресурсов…, 2011)

В Северо-Кавказском федеральном округе в большинстве регионов наблюдается положительная динамика численности косули, в среднем на 3 %. Наибольший прирост численности отмечен в Республике Дагестан (5,7 %) (Состояние охотничьих ресурсов…, 2011).

В Южном федеральном округе численность европейской косули, по сравнению с 2009 г., стабилизировалась, однако тенденции по отдельным регионам неравнозначны. В большинстве регионов наблюдается рост численности косули. Отрицательная динамика численности вида отмечена в Краснодарском крае (-7,7 %) и Республике Адыгея (-15 %), но, тем не менее, численность европейской косули даже в этих регионах не вышла за пределы, полученной в 2008 г. (Состояние охотничьих ресурсов…, 2011).

1.2. Пятнистый олень (Cervus nippon Temminck, 1838)

Среди представителей семейства оленей – Cervidae особое место занимает пятнистый олень, олень-цветок, который в начале XX столетия был исчезающим видом. Жители Китая и Тибета еще в давние времена высоко оценили исключительно целебные свойства лекарственных препаратов, приготовленных из рогов-пантов пятнистых оленей. В начале века цена их рогов доходила до 500 руб. за фунт. Именно поэтому олени-пантачи усиленно добывались всеми способами, а популяция пятнистых оленей катастрофически уменьшалась. Так, в 1919 г. в Советском Приморье едва насчитывалось около тысячи диких пятнистых оленей.

Пятнистый олень (С. nippon) относится к отряду парнокопытных жвачных и к роду настоящих оленей – Cervus L. Эволюционное развитие оленей шло по линии укрупнения размеров тела и приобретения рогов бывшими мелкими безрогими формами. Пятнистые олени являются наиболее древней, примитивной формой настоящих оленей. Об этом свидетельствует менее сложное строение их рогов, которые лишены второго надглазничного отростка и короны в отличие от рогов благородных оленей. Кроме того, пятнистая окраска шерстного покрова сохраняется у пятнистых оленей и во взрослом состоянии.

Род настоящие олени, по данным палеозоологов, ведет свое происхождение из Южной Азии. Пятнистый олень – обитатель Азии от Уссурийского края и Японии на севере до южного Китая и Вьетнама на юге. В Японии и Китае столетиями приручают и разводят пятнистых оленей. Особенности распространения пятнистого оленя на Дальнем Востоке наиболее полно освещены в работах К. Г. Абрамова (1953), Г. Ф. Бромлея (1956).

Одомашнивание пятнистых оленей в Приморье впервые начал С. Я. Поносов в 1871 г. Первое поголовье хозяйства составляли дикие пятнистые олени, которых доставали из китайских ловчих ям, затем стали ловить оленят и выкармливать молоком коровы (Менард Г. А., 1930). Первый крупный оленепарк был организован М. Янковским в 1880 г. Основная цель создания оленепарков – развитие пантового оленеводства.

К моменту организации, на территории парка уже обитали дикие олени в количестве 15 штук (Менард Г. А., 1930; Митюшев П. В. и др., 1950). В 1908 г. в парке М. Янковского появилась загородка и парк был расширен (Менард Г. А., 1930). На новую территорию загонами переместили диких оленей с территории современного заповедника Кедровая Падь. В то же время появляются оленеводческие хозяйства на островах Аскольд, позже на Рикорда, Путятине, Римского Корсакова, в 1918 г. на п-ове Гамова (Янковский М. П., 1881; Менард Г. А., 1930; Митюшев П. В. и др., 1950). Уже в то время было отмечено, что при одомашнивании оленей появлялись признаки вырождения, но как только условия содержания приближались к естественным, например, за счет расширения пастбищ, признаки вырождения исчезали.

Первый оленеводческий совхоз был создан в 1924 г., национализация всех остальных хозяйств произошла в 1928 г. (Абрамов Г. П., 1963). К середине 30-ых годов XX века в парках насчитывалось 8,5 тыс. особей (Фадеев Е. В., 1974). На всем протяжении существования советских оленесовхозов отмечался уход парковых оленей и смешение с дикими группировками (Бромлей А. Г., 1956; Присяжнюк Н. П., 1978). К 1983 г. в России было 19 совхозов с общим поголовьем 68 тысяч пятнистых оленей (Богачев А. С, 1983). Происходило расселение парковых оленей в заповедниках и охотничьих хозяйствах.

Читать дальше