Экономические проблемы функционирования и развития региональных социально-экономических систем неизбежно влекут за собой появление социальных проблем, охватывающих спектр демографических, экологических, этно-политических и миграционных аспектов.

Социальная политика – необходимый элемент регионального развития. Сильное социальное неравенство может сдерживать рост и развитие регионов, поэтому поддержка бедных территорий также является важным элементом региональной политики. Однако ее дизайн должен создавать стимулы к собственному развитию, иметь долгосрочные эффекты на стороне предложения, а не краткосрочные эффекты на стороне спроса [79, 84]. Для проведения такой политики необходимы отлаженные механизмы взаимодействия центра и регионов, четко обозначенные приоритеты и ясные критерии отбора получателей помощи.

Основной проблемой социального характера в региональных социально-экономических системах является необходимость повышения уровня жизни населения. Основными тенденциями в России стали: снижение уровня жизни населения, глубочайшая дифференциация населения по имущественному признаку, чрезмерная поляризация доходов. Однако, в большинстве регионов существующая структура экономики не нуждается в трудовых ресурсах с высокой квалификацией, вакантными остаются рабочие места с тяжелыми условиями труда и относительно невысоким заработком [57, 66].

Третьим направлением проблем функционирования региональных социально-экономических систем является организационное. Все строение региональной социально-экономической системы базируется на организационных связях (институтов управления, контроля, регулирования, институциональные взаимоотношения и т. д.), которые в целом представляют собой институциональную инфраструктуру РСЭС, в которой главенствующее место занимает управление.

Система управления регионом представляет собой совокупность государственных, общественных и хозяйственных субъектов управления, объединенных механизмом взаимодействия и испытывающих на себе ее правовое, экономическое и общее регулирующее воздействие, а также обеспечивающих решение внутренних проблем, связанных с использованием территориальных ресурсов и комплексом социально-экономических задач [54].

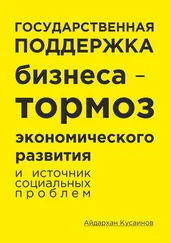

Выполнение управленческой функции может осуществляться двумя методами: институциональным и директивным. Как показывает практика, наиболее эффективными являются так называемые плавные меры политики регионального развития, включающие формирование и поддержку региональных институтов, межрегионального партнерства, государственно-частных ассоциаций. Именно такие формы поддержки создают условия для того, чтобы региональные группы специальных интересов оказались вовлечены в процесс принятия и исполнения решений. Однако, сегодня наблюдается чрезмерное административное давление на рыночные институты. В силу этого одним из важнейших направлений совершенствования всей институциональной инфраструктуры выступает развитие качественно нового механизма согласования экономических интересов субъектов хозяйственной деятельности [43].

Решение обозначенных проблем вполне реалистично с точки зрения усиления сбалансированности взаимодействия федеральных и региональных структур управления. Такое взаимодействие, прежде всего, будет направлено на сокращение диспропорций в развитии регионов. Среди действующих методов регулирования развития региональных социально-экономических систем одно из основных мест занимают федеральные целевые программы, однако, как показала практика их эффективность пока еще довольно низка. Во-первых, финансирование намечаемых мероприятий осуществляется в пределах 10–20 %, что разрушает программу в первый же год ее существования. Во-вторых, многочисленные отраслевые, социальные и экологические программы никак на территории не увязываются. В результате разрозненные мероприятия даже в случае их реализации не способствуют комплексному развитию хозяйства региона [25].

Дифференциация функций и полномочий между федеральными и региональными властями в области регулирования социально-экономическими процессами требует адаптации нормативно-правовой базы к современным условиям функционирования региональных социально-экономических систем. Законодательно должны быть трансформированы функции федеральных и региональных властей, а также установлены их первоочередные задачи.

Читать дальше