В данном случае сохранение высокого уровня общего объема и особенно интенсивности нагрузки на третьей неделе привело к накоплению утомления, а это, в свою очередь, к снижению скоростно-силовых способностей боксеров. Видимо, с повышением объема нагрузки интенсивность ее должна снижаться, и наоборот.

Для объяснения вышеизложенных фактов проанализируем содержание тренировочных занятий за время сбора, а также характер и объем применяемых средств силовой подготовки.

Так, для совершенствования силы удара использовались упражнения на лапах, мешках и настенной подушке. Причем за этап было проведено 3–4 раунда на мешке со специальной установкой на силу удара, в остальных случаях внимание спортсменов акцентировалось на совершенствовании быстроты. Совершенствованию силы ударов на лапах было отведено 5–6 раундов за этап. Объем упражнений с отягощениями составил около 2 %, т.е. примерно 20 мин. Из вышеизложенного понятно, что совершенствованию скоростно-силовых качеств на этапе уделялось недостаточно внимания. К сожалению, анализ организации учебно-тренировочного процесса в различных коллективах показал, что подобной формы подготовки боксеров к соревнованиям придерживаются во многих командах. Причины пренебрежения силовой подготовкой на предсоревновательном этапе заключаются в отсутствии научно обоснованной методики скоростно-силовой подготовки боксеров, следствием чего является боязнь тренеров снизить скоростные способности спортсменов к началу турнира.

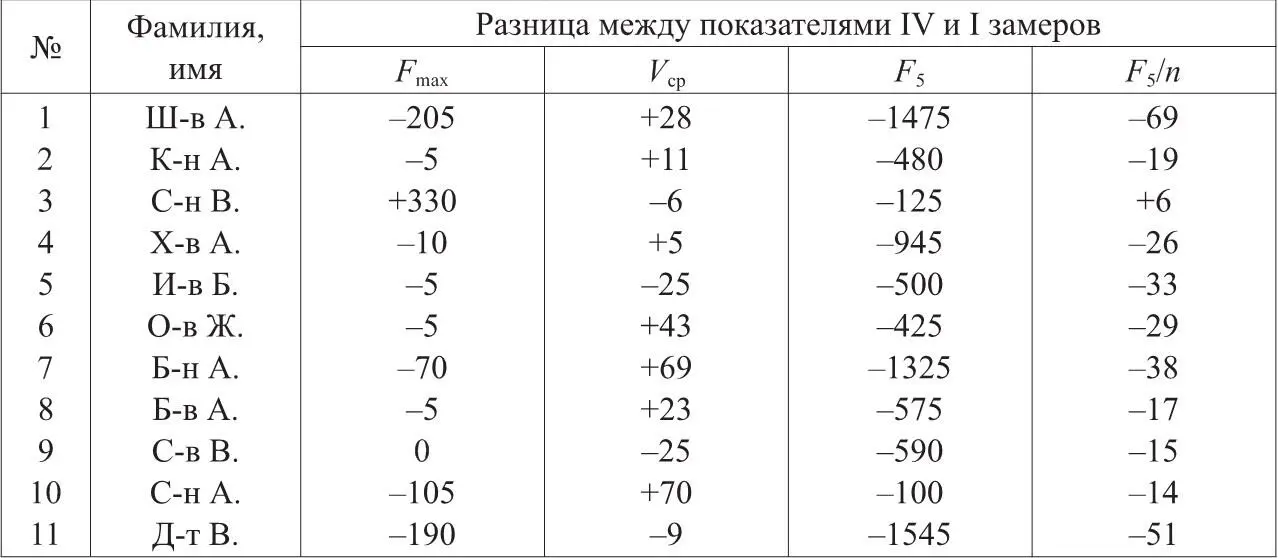

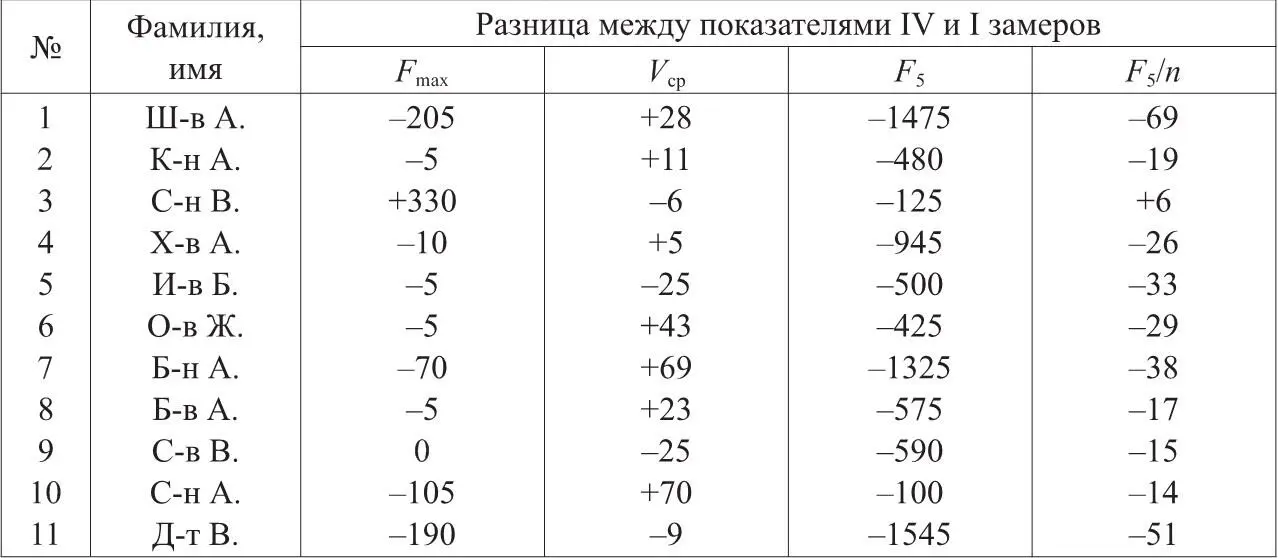

Иллюстрацией вышеизложенного служит индивидуальная динамика показателей ударов (табл. 6) к концу сбора. Результаты, представленные в таблице, говорят о том, что у всех боксеров, кроме одного, (№ 3, С-н В.) произошло ухудшение силовых показателей ударов. Показатель средней скорости удара ( V ср ) у большинства боксеров увеличился, но статистически недостоверно.

Таблица 6

Индивидуальная динамика скоростно-силовой подготовленности боксёров на специальном подготовительном этапе

Интересно отметить, что сила одиночного удара повысилась только у одного спортсмена, который выполнил значительно меньшую тренировочную нагрузку на этапе в связи с болезнью. Это лишний раз подтверждает, что величина тренировочной нагрузки оказывает существенное влияние на силу ударов боксеров.

Учитывая изложенное, можно заключить, что незначительный объем средств скоростно-силовой подготовки и несовершенство методики воспитания этих качеств существенно влияют на ухудшение характеристик ударов боксеров.

Помимо этого, причиной снижения скоростно-силовых характеристик ударов перед соревнованиями может стать и естественная координационная перестройка. Видимо, даже в случае правильно спланированной подготовки не произойдет существенного увеличения скоростно-силовых показателей, так как при вхождении в спортивную форму изменяется двигательная задача. Доминирующей установкой на этом этапе является точное, быстрое и своевременное выполнение ударов, что отражается на проявлении силовых способностей спортсменов. При этом боксер стремится наносить удары в нужное время, максимально быстро и без промаха, с оптимальной, а не максимальной силой, что позволяет ему вовремя вернуться в исходное положение, защититься и быть готовым противодействовать сопернику. Удары с максимальной силой (акцентированные) наносятся, как правило, в завершающей фазе после подготовительных технико-тактических действий.

Результаты исследования позволяют предположить, что при уровне готовности спортсменов около 70–80 % применение традиционных средств и методов подготовки боксеров не способствует существенному изменению скоростно-силовых показателей ударов. В этом случае на специально-подготовительном этапе происходит, скорее, процесс доводки показателей силы и скорости до нужного уровня, и достигается оптимальное их соотношение, а не осуществляется развитие этих качеств. Улучшение состояния готовности здесь происходит, видимо, за счет совершенствования точности, своевременности ударов, координационных способностей и пр.

Таким образом, на специально-подготовительном сборе, когда работа выполняется в предельном и околопредельном темпах, скоростно-силовые способности улучшаются за счет адаптационных факторов нервно-регуляторного характера. В этот период активизируется большое количество моторных единиц, синхронизируется их взаимодействие, устанавливаются более четкие координационные отношения между центральной нервной системой и рабочим органом – мышцей.

Читать дальше