Поэтому концепция самоорганизации деятельности на основе внутренних возможностей и механизмов выходит в ряд перспективных инструментов «нового менеджмента», фокусирующего внимание на необходимости его совершенствования для повышения инициативных начал в адаптивном развитии предприятий, предполагающих перераспределение субъектности управления, сочетание традиционной вертикальной иерархии и горизонтальной, в которой место и роль определяются вкладом в цепочку создания ценности.

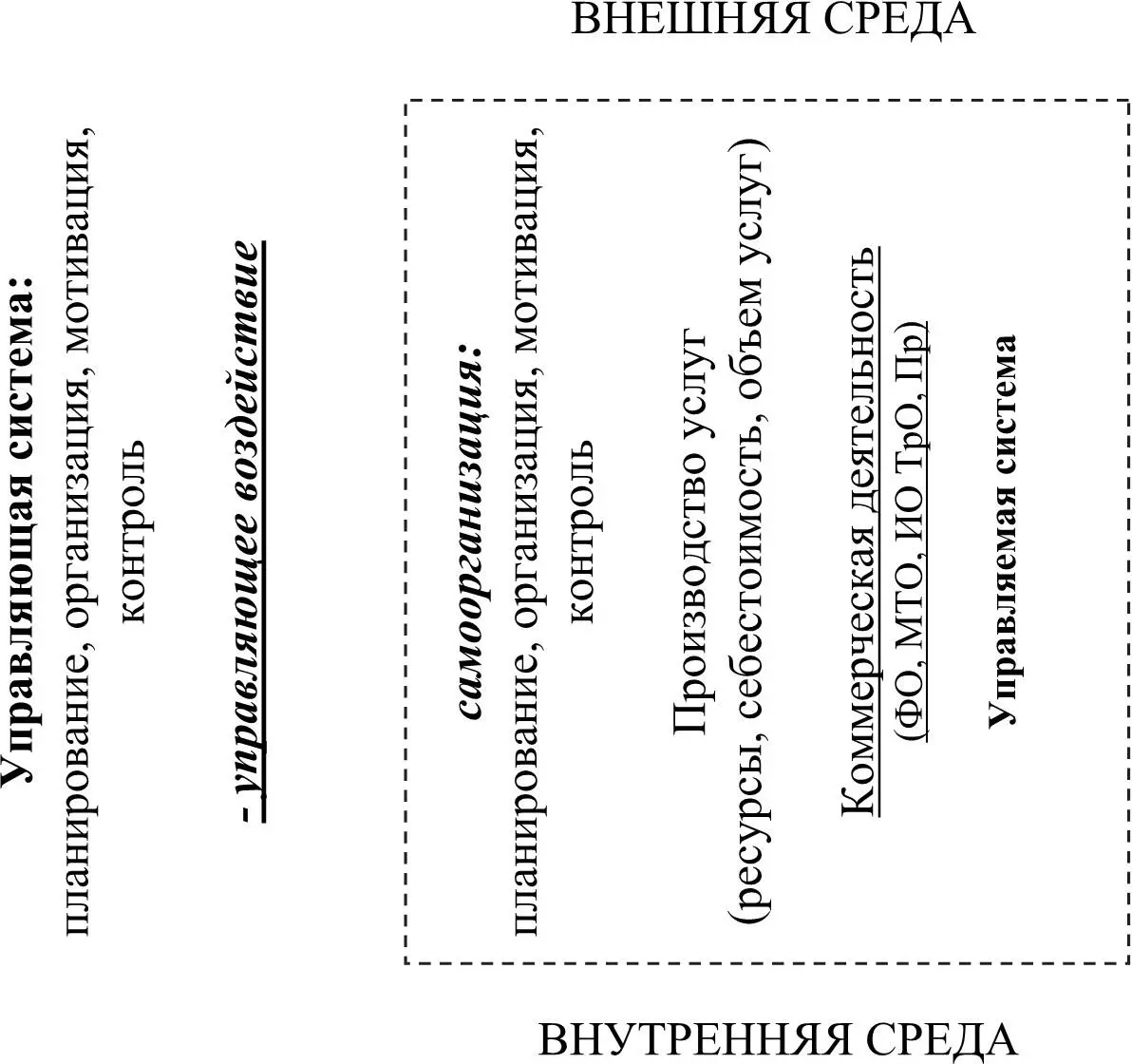

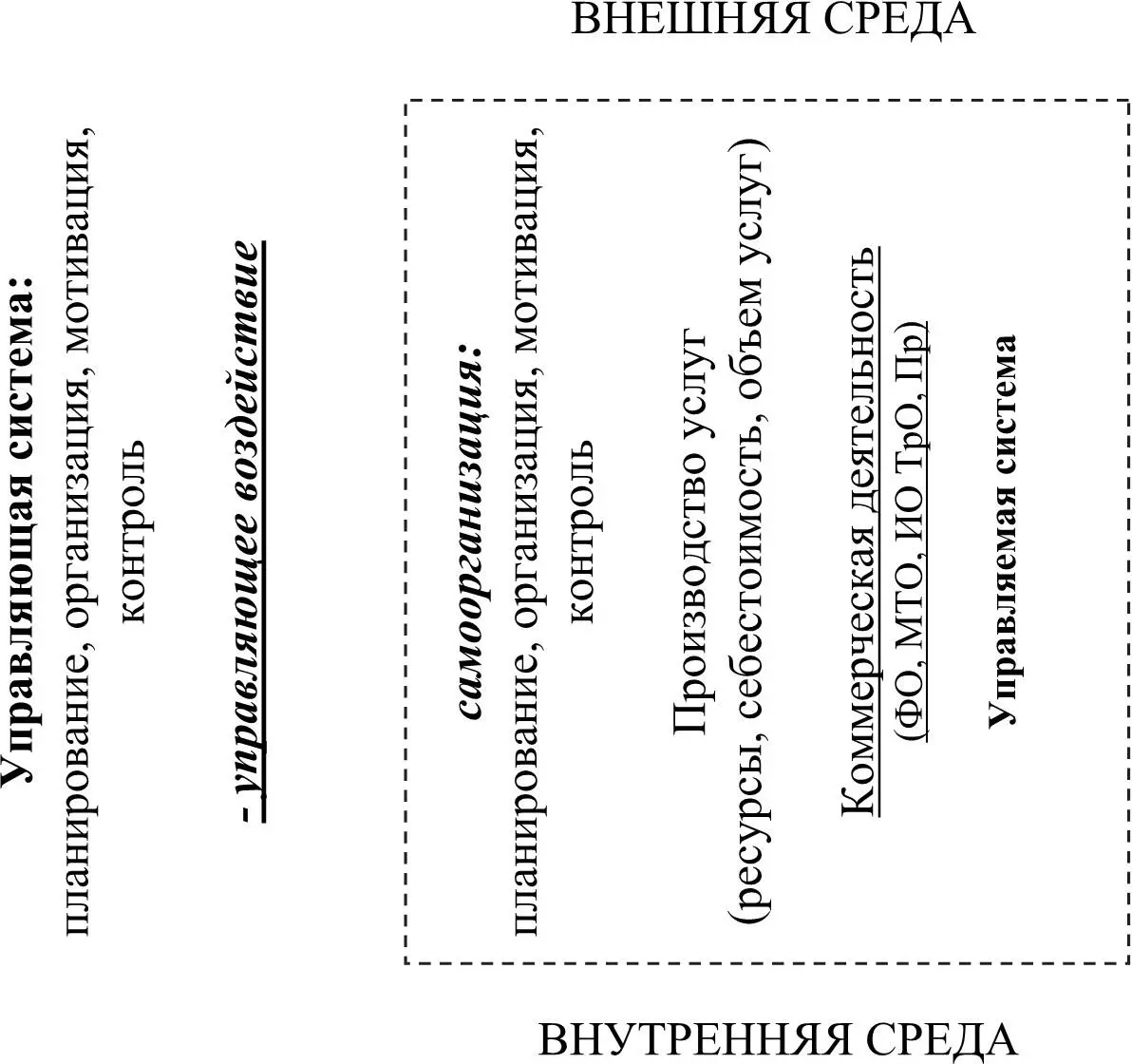

Сущностью перехода к самоорганизующейся системе в сфере услуг является перераспределение субъектности в управлении (рис. 3).

На рис. 3 указаны функции деятельности: финансовое, материально-техническое, информационное и трудовое обеспечение, продажа услуг.

Рис. 3. Перераспределение субъектности в системе управления

С развитием атрибутивных свойств рынка ‒ неустойчивости и неопределённости, гиперконкуренции, усложняющих организацию хозяйственных связей, усиливается ограниченность традиционного разделения системы управления на управляющие и управляемые звенья. Вследствие чего менеджмент предприятий вынужден передавать часть задач управления процессами и организационной структурой функциональным звеньям как объективированным структурам, осуществляющим бизнес-процессы, переключаться на повышение их самоорганизующей активности и в итоге на формирование горизонтальной системы управления 7 7 Ostroff F. The horizontal organization. N.Y. Oxford University Press, 1999.

. Сотрудники как фактор производства трансформируются не только как исполнители, но и как субъект управления, играя конструктивную роль в адаптации и развитии коммерческой деятельности предприятия, каждая функция которой должна быть ментальной моделью, связанной с процессами их рыночной рефлексии.

Это приводит к изменению содержания связей в коммерческой деятельности. При существующих различиях в восприятии управления на микроуровне экономики в данном случае оно представляет собой взаимодействие традиционного управления (планирования, организации, мотивации, координации, контроля), направленное на обеспечение устойчивого и конкурентоспособного развития и функциональной самоорганизации деятельности торговли услугами и на соответствующую максимизацию взаимовыгоды её участников. При этом важно, чтобы образование рыночной формы торговли не подстраивалось под привычную существующую систему управления и организации.

В связи с чем задача менеджмента трансформируется в расширение возможностей для раскрытия инициативы, творчества, сотрудничества и инноваций, когда формирование стратегического видения происходит на принципах вариативности и выбора. Новая парадигма менеджмента в этих условиях ориентируется на личностный капитал. По мнению АВ. Молодчика, предприятия, материализующие это направление в своей деятельности, называются саморазвивающимися, источник развития которых находится внутри хозяйствующего субъекта 8 8 Молодчик А.В. Теоретико-методологические основы и механизмы формирования саморазвивающейся организации: дис. д-ра экон. наук. Екатеринбург, 2002.

.

Идея самоорганизация не является результатом академических умозаключений. Она проявляется в хозрасчёте при децентрализации управления, в бригадной форме организации труда, кружках качества, системе «точно вовремя». Позитивную роль в этом случае может сыграть организация боле гибких матричных (при решении краткосрочных задач) и кросс-функциональных (при решении проблем долговременного характера) структур, которые обеспечивают по сравнению с иерархическим управлением большую адаптивность. Здесь важно уже то, что в них при сохранении преимуществ функционального подхода наблюдается развитие внутрифирменных интеграционных процессов: повышение управленческой роли подразделений и расширение их возможностей в самоорганизации рыночной деятельности. Подобная система самоорганизации менее поддаётся формализации и регламентации. Поэтому основой модифицирующегося иерархического управления должно быть понимание необходимости и готовности создания условий для активизации самоорганизации торговли, формирования внутрифирменных связей, обеспечивающих её гибкость и эффективность соответственно изменениям внешней и внутренней среды.

Читать дальше