1 ...8 9 10 12 13 14 ...44 Также в виды на жительство могли вноситься сведения о жене получателя. Замужние женщины могли получить отдельный вид на жительство только с согласия их мужей. Примечательно, что относительно этого правила позднее в Указе 2-го Департамента Правительствующего Сената от 8 марта 1907 г. № 1424 были даны особые разъяснения: согласие мужа требовалось только тогда, когда муж жил вместе с женой и обеспечивал её средствами к существованию. В противном случае, а также если муж жестоко обращался с женой, вид на жительство мог быть выдан и без согласия мужа.

Практиковалась и выдача мещанам документов, удостоверяющих их принадлежность к этому сословию.

Указом «Об отмене некоторых ограничений в правах сельских обывателей и лиц других бывших податных состояний» от 5 октября 1906 г. сельским обывателям и другим лицам из бывших податных сословий разрешалось свободно выбирать себе место жительства, они могли получать бессрочные паспортные книжки [48] Об отмене некоторых ограничений в правах сельских обывателей и лиц других бывших податных состояний: Указ от 5 октября 1906 г. // ПСЗРИ. Собр. 3-е. Т. 26 (1906). № 28392, п. V. С. 892.

.

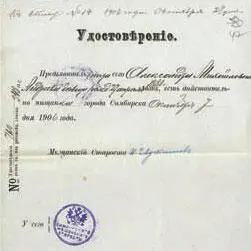

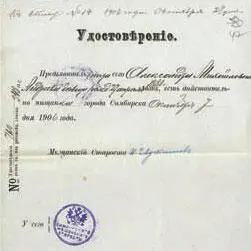

Удостоверение [49] На документе оттиск печати симбирского мещанского старосты.

за № 760 мещанки г. Симбирска Андреевой А. М., выданное симбирским мещанским старостой И. Евдокимовым. 7 октября 1906 г. [50] ГАУО. Ф. 134. Оп. 9. Д. 194. Л. 47. Подлинник. Рукопись на типографском бланке.

Для иностранцев сохранялись прежние требования: сначала иностранец должен был получить паспорт в дипломатической миссии или консульстве России за рубежом, затем при въезде в Россию обязан был явиться к губернатору первого на пути его следования губернского города и обменять этот паспорт на паспорт для жительства и переездов по территории Империи. В Санкт-Петербурге и Москве иностранцы должны были получить адресные билеты.

Существовавшая в Российской Империи паспортная система была ликвидирована после Октябрьской революции 1917 г. Одним из первых нормативных актов советской власти стал Декрет «Об уничтожении сословий и гражданских чинов» от 11(24) ноября 1917 г. Декретом упразднялись сословное деление, привилегии и ограничения, звания, титулы и наименования гражданских чинов и устанавливалось общее для всего населения наименование «гражданин Российской Республики».

В нормативных актах 1920–1930-х гг. отразилась вся сложность, противоречивость и неустойчивость ситуации в новой стране Советов. За полтора десятилетия вводились и отменялись несколько видов документов, удостоверяющих личность.

В первые послереволюционные годы была провозглашена свобода передвижения для граждан. Однако идеология нового правительства подразумевала реализацию принципа: «кто не работает, тот не ест», что потребовало учёта населения для привлечения всех к трудовой деятельности и распределения продовольствия.

Паспорт [51] На документе оттиск печати волостного правления.

за № 1 Маслина П. М., крестьянина с. Шумовки Симбирского уезда Симбирской губернии, выданный шумовским волостным старшиной. 3 января 1910 г. [52] ГАУО. Ф. 76. Оп. 5. Д. 348. Л. 5. Подлинник. Рукопись на типографском гербовом бланке.

Декретом СНК РСФСР от 5 октября 1918 г. «О трудовых книжках для нетрудящихся» взамен прежних документов, удостоверяющих личность, вводились трудовые книжки. Цель такого новшества прямо указывалась в самом декрете: «В целях осуществления основного начала Конституции Социалистической Федеративной Советской Республики о том, что труд является обязанностью всех граждан Республики…» [53] Декрет СНК РС ФСР от 05.10.1918 г. «О трудовых книжках для нетрудящихся» // СУ РС ФСР. 1918. № 73, ст. 792.

.

В первую очередь трудовые книжки (трудовые свидетельства) кроме работающих, обязаны были получить:

а) лица, живущие на нетрудовой доход, поступления с имущества, проценты с капитала;

б) лица, прибегающие к наёмному труду с целью извлечения прибыли; в) члены советов и правлений акционерных обществ, компаний и всякого рода товариществ и директора этих обществ; г) частные торговцы, биржевые маклеры, торговые и коммерческие посредники; д) лица так называемых свободных профессий, если они не выполняют общественно полезных функций; е) всякие лица, не имеющие определенных занятий, например, бывшие офицеры, воспитанники юнкерских училищ и кадетских корпусов, бывшие присяжные поверенные и их помощники, частные поверенные и прочие лица данной категории (ст. 1 Декрета).

Читать дальше