1 ...7 8 9 11 12 13 ...44

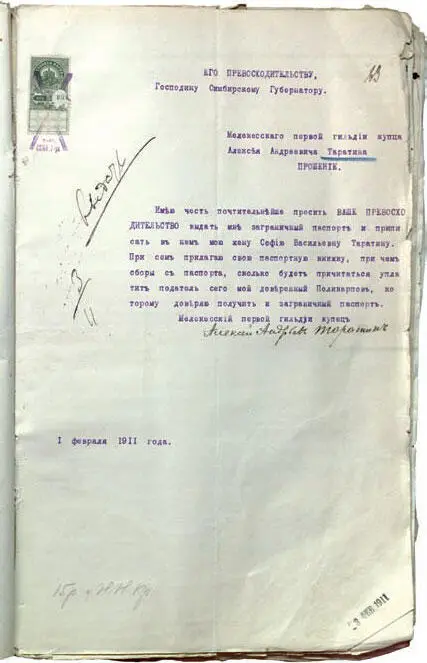

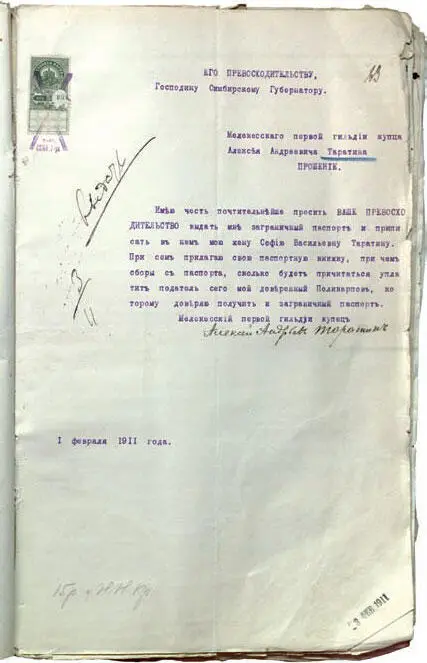

Прошение мелекесского купца первой гильдии Таратина А. А. на имя симбирского губернатора о выдаче заграничного паспорта с вписанием в него жены – Таратиной С. В. 1 февраля 1911 г. [43] ГАУО. Ф. 46. Оп. 5. Д. 348. Л. 63. Подлинник. Машинопись.

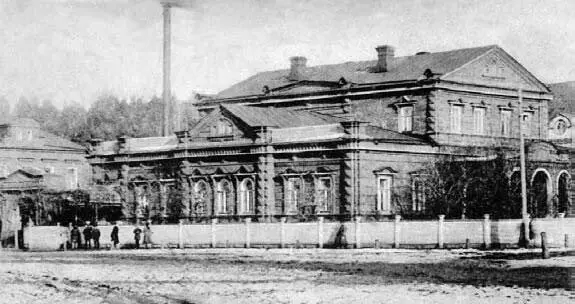

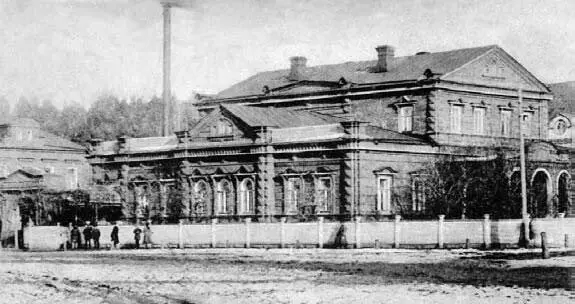

Паровая мельница А. А. Таратина в Мелекессе [44] Почтовая карточка. Начало ХХ в. Личная коллекция Мокеева А. С.

Таратин Алексей Андреевич (1853–1912) происходил из рода священников, но занялся торговлей и стал купцом 1-й гильдии, торговал мукой и хлебом, имел магазины и торговые склады в Архангельске, Нижнем Новгороде, Казани, Кинешме, Вологде. В 1869 г. в г. Мелекессе Самарской губернии появились его мукомольная фирма, мельница, мукомольно-крупяное производство и мануфактура по изготовлению полотна и тары, а также несколько речных судов. Таратинские мука и крупа были отмечены золотыми медалями на выставках в Париже (1900), Мадриде (1907), Риме (1911). В 1912 г. на собственные средства построил очень изящную церковь во имя святых Софии и Алексея.

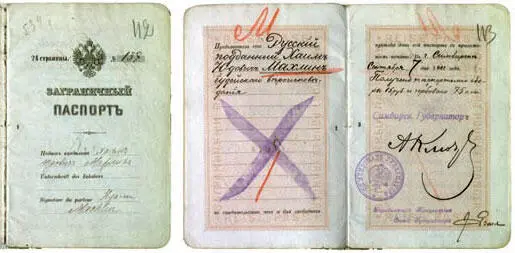

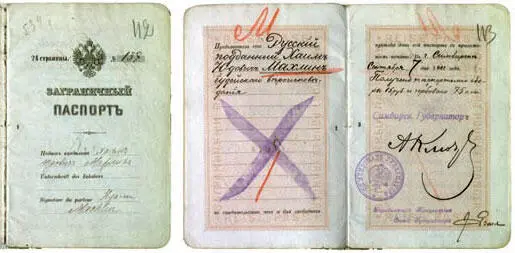

Заграничный паспорт за № 137 на имя русского подданного иудейского вероисповедания Хаима Юдовича Михлина, выданный за личной подписью симбирского губернатора А. С. Ключарева. паспорт заверен печатью канцелярии симбирского губернатора. 7 сентября 1913 г. [45] ГАУО. Ф. 677. Оп. 1. Д. 1. Л. 112, 113. Подлинник. Автограф. Рукопись на типографском бланке.

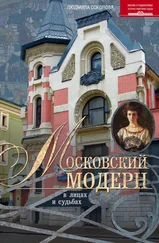

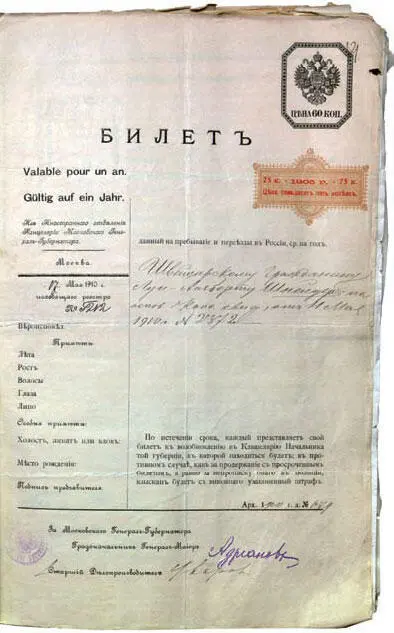

Билет [46] На документе оттиск печати московского генерал-губернатора и гербовая марка стоимостью 75 копеек.

за № 212, выданный швейцарскому гражданину Луи Альберту Шнейдеру за подписью Московского градоначальника генерал-майора Адреанова, на пребывание и переезды в России, сроком на год. 17 мая 1910 г. [47] ГАУО. Ф. 76. Оп. 5. Д. 348. Л. 113. Подлинник. Автограф. Рукопись на типографском гербовом бланке.

Отдельная страница в паспортной книжке предусматривалась для внесения сведений об изменениях в общественном, служебном или семейном положении владельца или иных лиц, числящихся в книжке.

Мещанам, ремесленникам и сельским обывателям, имевшим задолженности по уплате каких-либо сборов, паспортные книжки выдавались только с согласия их обществ, при этом в самой паспортной книжке указывался размер сборов, которые они обязаны были уплатить ежегодно.

Паспортные книжки не выдавались:

1) лицам, которые по суду подверглись лишению всех или некоторых особенных, личных или по состоянию присвоенных прав или преимуществ;

2) состоящим в силу судебного приговора под особым надзором полиции или обществ;

3) не имеющим средств к жизни калекам и другим лицам, которые не могли «снискать себе пропитание трудом»;

4) цыганам, не имеющим оседлости.

Паспорта выдавались на сроки: один год, шесть месяцев, три месяца.

Бесплатные билеты на отлучки выдавались также сроком на один год, шесть или три месяца следующим категориям подданных:

– пострадавшим от неурожая, пожаров, наводнений и других подобных бедствий;

– переселяющимся на казённые земли;

– не достигшим 18-летнего возраста;

– жёнам нижних чинов, находящихся на действительной военной или морской службе;

– мастеровым и рабочим горных заводов, оставшимся без работы вследствие закрытия завода или «уменьшения заводского действия»;

– лицам, находящимся в богадельнях и других подобных заведениях «общественного призрения» и некоторым другим категориям подданных.

Позднее, согласно новой редакции Устава о паспортах (1906), для мещан, ремесленников и сельских обывателей сохранялись только два вида бессрочных документов: паспортные книжки и паспорта со сроком действия до 1 года.

В виды на жительства лиц обоего пола могли вноситься данные о сыновьях, родственниках и приёмышах женского пола до 18-летнего возраста; о незамужних дочерях, родственницах и приёмышах женского пола, не достигших 21 года; лицах, которые в силу возраста или состояния здоровья не могли обходиться без посторонней помощи. С разрешения родителей или опекунов виды на жительство могли получить сыновья и приёмыши мужского пола, достигшие 17 лет, незамужние дочери и приёмыши женского пола с 21 года.

Читать дальше