«Подходя к функции лобных ассоциативных полей, мы сталкиваемся лицом к лицу с теми видами деятельности, которые трудно описать в физиологических терминах» (Фултон, 1949).

Лобные доли трактовались как орган «абстрактного мышления» ( Гитциг, 1874 ), «активного внимания» ( Феррье, 1876 ), «апперцепции» ( Вундт, 1873–1874 ), «субстрат регулирующего разума», «верховный орган головного мозга» ( Грациоле, 1861 ).

Никаких внятных нейроанатомических данных к этой теоретике не прилагалось, но год от года гипотеза становилась все эффектнее и краше, и, наконец, под ее знамена подтянулись и настоящие нейрологи.

Первые обоснования предложил Бианчи (иссл. 1895, 1921 гг.), систематически занимавшийся экстирпацией лобных долей у животных. Следующим был Клейст (иссл. 1934 г.), который по своему обыкновению «наобнаруживал» в лобных долях все, что вообще было возможно, начиная от центра «терпения» до места дислокации самой «личности».

Идеи Бианчи и Клейста подхватили У. Фримен, Дж. Ваттс, К. Гольдштейн (иссл. 1948–1950 гг.), провозгласившие кору лобных долей «органом критического отношения к себе» и «органом способности к абстрагированию» .

Гипотеза лобных долей стала еще прекраснее.

Затем И. П. Павлов (как раз в период своего «крена») поставил серию экспериментов и описал их следствия.

«…Если вы вырежете всю переднюю часть больших полушарий по той же границе, по которой вы вырезали заднюю часть, то перед вами будет, по-видимому, глубоко ненормальное животное. Это – совершенно исковерканное животное, у которого, по-видимому, не осталось никаких признаков целесообразного поведения» (Павлов И. П. ПСТ, 1949. Т. 3).

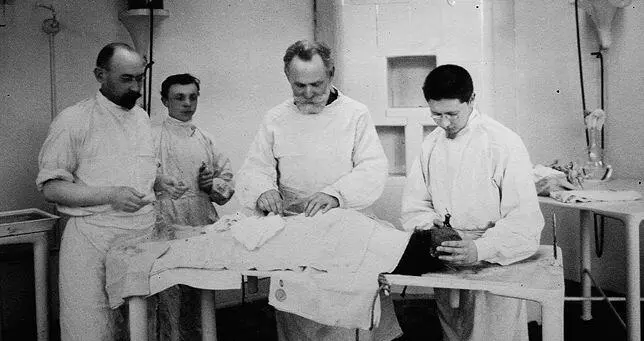

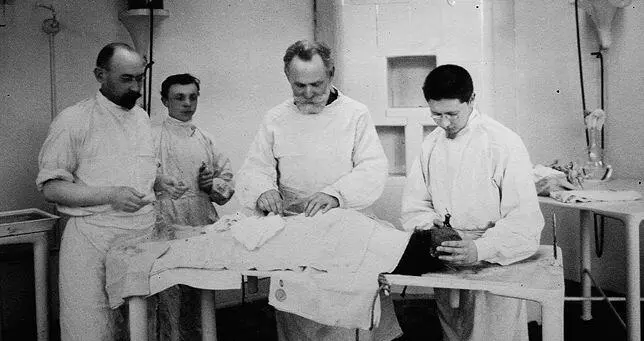

Илл. 22. И. П. Павлов в лаборатории Института экспериментальной медицины

Харлоу (1868 г.), Старр (1884 г.), Леонора Вельт (1888 г.), Ястровиц (1889 г.), Оппенгейм (1890 г.) предложили, как мне кажется, чуть менее значимые свидетельства последствий поражений лобных долей, так как описывали случаи тяжелых ранений или опухолевых последствий. Клинически и нейроанатомически описания были чисты и точны, но все они рассматривали обширные поражения, затрагивающие не только кору лобных долей, но и подлежащие, и смежные структуры.

Я уже упоминал, что И. П. Павлов поменял точку зрения по данному вопросу.

Иван Петрович почти нигде не уточнял, с чем была связана эта перемена взглядов, но, я полагаю, Павлов сделал поправку на чудовищную нечистоту эксперимента, неизбежную при экстирпации лобных долей. Впрочем, известны и слова самого Павлова:

«Большие полушария представляют собой сложнейшую и тончайшую конструкцию, произведенную творческой силой земной природы, а мы для ознакомления с нею применяем грубое, валовое отторжение тех или иных кусков».

Следует заметить, что здесь претензия к экстирпации как к способу научного познания выглядит еще достаточно абстрактно и как бы ни к чему не обязывает автора.

Это, скорее, мрачный вздох о несовершенстве мира вообще и научных методов в частности. Равно как и его второе, превосходно написанное, но тоже несколько обтекаемое заявление:

«Представьте себе, что нам предстоит изучить строение и работу бесконечно более простой и грубой поделки человеческих рук – какого-нибудь самого простого будильника. И вот мы, невежественно не различая частей его, не разбирая его осторожно, попросту удаляли бы при помощи пилы или другого какого-либо разрушительного орудия то восьмую, то четвертую и так далее часть часового механизма и таким образом собирали бы материал для суждений об устройстве и работе часов» (Павлов И. П. ПСТ, 1949).

Литературно это блистательно, но для нас важнее его строгое и взвешенное заявление о тех участках мозга, что располагаются кпереди от центральной извилины.

В следующей главе я позволю себе высказать предположение о том, что же могло так смутить Ивана Петровича, что он, по сути, отказался от результатов своих экспериментов на лобных долях.

Сам Павлов (подчеркиваю) этого не конкретизировал. Но дал возможность это понять.

Экстирпация. Травмогенность удаления фрагментов коры. Поражение подлежащих структур. Мистичность аргументов. Уродливые факты. Схема Кронлейна и Тейлора. Диктат черепа. Искусственные изменения формы черепа: долихокефалы, скафоцефалы et cetera.

Читать дальше