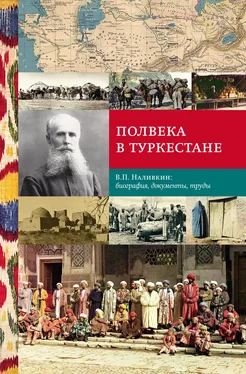

Вряд ли нужно доказывать или оспаривать тот факт, что цивилизаторская миссия, которой империя оправдывала свое завоевание Средней Азии, основывалась не только и не столько на идеологии подавления, уничтожения «низших» рас и народов (хотя, конечно, и она имела своих поклонников) или их христианизации и русификации, сколько – в какой-то момент – на идеологии просвещения и окультуривания «отсталых» обществ. Во второй половине XIX в. идея человеческого прогресса не только не вступала в противоречие с имперской политикой, но была ее составной частью, я бы сказал ее центральным нервом, поэтому успешная карьера человека с либеральными и даже народническими убеждениями, каковым был В. П. Наливкин, в административных структурах Туркестанского генерал-губернаторства не была чем-то странным. Известная доля романтизма и гуманизма вполне органично могла присутствовать в колониальной политике, придавая империи нравственные черты и компенсируя ее репрессивные действия [140] «…Я нигде не утверждаю, что ориентализм – это зло…» ( Саид Э. Ориентализм. Послесловие. С. 41.)

.

Другими словами, превращение генерала Наливкина в товарища Наливкина оказывается не таким удивительным и неожиданным, как это кажется на первый взгляд. В политической и идеологической системе координат он, безусловно, довольно резко передвинулся из верхушки административной элиты в оппозицию. Но этот сдвиг стал результатом всего предыдущего опыта Наливкина в аппарате колониального управления [141] В «Моем мировоззрении» Наливкин писал, что его взгляды постепенно слагались и непрестанно эволюционировали в течение всей жизни: «…Отдельные частицы того материала, из которого слагалось мое мировоззрение, случайно или сознательно, добывались постепенно, крупицами и без всякой системы. Время от времени они сортировались, многое выбрасывалось в качестве негодных обломков, мусора, многое впоследствии снова извлекалось из этих постепенно разраставшихся сзади меня мусорных куч…» (ЦГА РУз. Ф. 2409. Оп. 1. Д. 2. Л. 150.)

. Итогом карьеры человека, дослужившегося до чина гражданского генерала, стало разочарование в тех целях, которые ставила перед собой имперская власть в Туркестане, и в тех средствах, которые она использовала для их достижения. Туземцы, которых «законы природы» должны были заставить принять более высокую культуру, не только не желали изучать русский язык и приобщаться к российской гражданственности, но и все больше тяготели к исламу и к оппозиции по отношению к России. Вину Наливкина возложил на саму Россию и в ее лице – на всю «:европейскую цивилизацию», которая так и не смогла стать по-настоящему нравственным примером для туземцев, погрязнув в коррупции, невежестве и прочих пороках [142] Я, кстати, думаю, что не изменение наливкинского отношения к имперской политике в Туркестане было причиной его полевения, а наоборот – полевение, вызванное идеологическими спорами внутри российского общества, повлияло на отношение к «туземной проблеме». Кризис ориентализма произошел в имперском Центре, а не на имперской границе.

. Вслед за этим последовал радикальный вывод о том, что субъектами взаимодействия в дальнейших прогрессивных преобразованиях должны быть не «Европа» и «Восток», отношения между которыми носят характер господства и подчинения, а социалисты и пролетариат, между которыми неизбежно подлинное партнерство [143] «…Задача критического исследования – не отделить их [образы и идеи «Восток» и «Запад». – С. А.] друг от друга, а, напротив, соединить…» – так сформулировал свой антиориентализм Саид (Саид Э. Ориентализм. Послесловие. С. 34). Одним из дискурсов, который мог «соединить» Восток и Запад, был социалистический (марксистский) дискурс. На это лишь намекает Саид, который подробнее пишет о том, как Маркс использовал ориенталистские образы (Said E.W. Orientalism. P. 153–156). О «всемогущем импульсе революции», способном «победить идею Востока», пишет А. Халид, но эту идею не развивает (Khalid A. Russian History. P. 697). Тема ориенталистских и антиориенталистских идей в русском марксизме затронута в книге О.Б. Леонтьевой (см.: Леонтьева О.Б. Марксизм в России на рубеже XIX–X веков. Проблемы методологии истории и теории исторического процесса. Самара, 2004. С. 95–112).

. Наливкин не только предложил разрушить представление о «Востоке» как едином целом, но и отказался от своей «европейской» идентичности, заменив ее на социалистическую идентичность.

Читать дальше