Система животных Линнея довольно примитивна и уступает во многом даже системе Аристотеля. Всех животных он разделил на шесть классов: млекопитающие, птицы, амфибии, рыбы, черви и насекомые. В класс амфибий входили земноводные и пресмыкающиеся, к классу червей он отнес все известные в его время формы беспозвоночных, кроме членистоногих, включенных им в класс насекомых. Вплоть до 10-го издания «Системы природы» он относил китов к рыбам, но зато включил человека в отряд приматов.

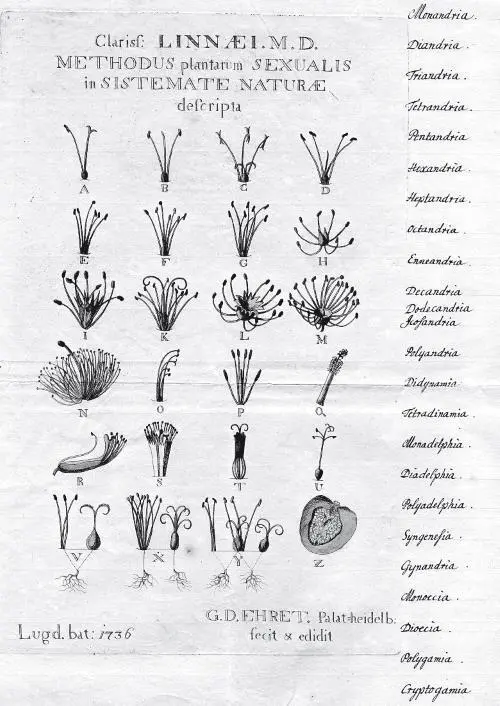

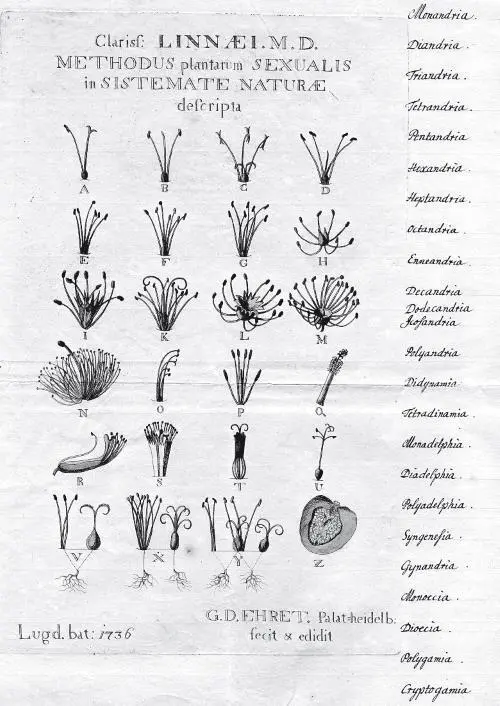

Гораздо более детальной была его система растений. Все растения Линней разделил на 24 класса, различающихся по строению цветков. Первые 13 классов он различал по числу тычинок. К XIV и XV классам он отнес растения с разной длиной тычинок, к XVI–XIX классам – растения со сросшимися тычинками, различающиеся разным характером их срастания, к XX классу – растения со сросшимися тычинками и пестиком, к XXI–XXIII классам – однодомные, двудомные и растения, у которых часть цветков однополые, а часть двуполые. В XXIV класс вошли растения, не имеющие цветков (тайнобрачные).

Как система животных, так и система растений Линнея были искусственными, поскольку основывались на небольшом числе произвольно взятых признаков и не отражали действительного родства между разными формами. В один и тот же класс растений могли входить далекие друг от друга виды, которые объединял лишь один общий признак, например число тычинок. На основании одного лишь общего признака (строения клюва) он относил страуса, казуара, павлина и курицу к одному отряду. Но Линней сам отлично понимал искусственность своей системы и считал, что поиск естественной системы (по его представлению, той системы, которой Бог руководствовался при творении видов) – важнейшая задача будущих систематиков.

Рис. 4. Система растений К. Линнея.

По убеждениям Линней стоял на позициях креационизма, т. е. считал, что все виды были созданы Богом и остаются неизменными. Им была выдвинута типологическая концепция вида, согласно которой имеется некоторый идеальный тип вида, созданный Ботом (как идея Платона), а все реальные представители каждого вида – лишь частичное отражение этой идеи. Все отклонения от типа являются результатом воздействия внешних условий. Естественно, при таком подходе вид понимается как реальная категория, поскольку виды четко обособлены и промежуточные формы между ними отсутствуют. Критерием же вида является его воспроизводимость в потомстве.

Хотя большинство биологов с восторгом приняло идеи Линнея, были и противники его подхода к классификации. Самым ярым его критиком был Ж. Бюффон, выступавший против системы Линнея на страницах «Естественной истории». Впрочем, неприязнь была обоюдной. Недаром Линней назвал в честь нелюбимого Бюффона ядовитое растение (Bufonia) и весьма непривлекательную на вид жабу (Bufo bufd).

3. Жорж Луи Леклерк Де Бюффон

Великий французский ученый Жорж Луи Леклерк де Бюффон (1707–1788) родился в Момбаре близ Дижона (Бургундия) в просвещенной дворянской семье (рис. 5). Его отец был чиновником, дед – судьей, прадед – врачом. Закончив иезуитский колледж в Дижоне, он в 1728 г. поступает на юридический факультет Дижонского университета, но вскоре переводится на медицинский факультет университета в Анжу. Однако его обучение продолжалось недолго. В 1730 г. он на дуэли убивает своего противника и, скрываясь от правосудия, бежит в Нант, где знакомится с английским путешественником герцогом Кингстоном. В свите герцога Бюффон путешествует по разным странам Европы. Во время путешествия он подружился с натуралистом Хикманом, также входившим в свиту герцога, общение с которым определило дальнейшее увлечение Бюффона естественной историей. В 1732 г. Бюффон узнает, что его отец вторично женился. Чтобы решить вопросы с наследством, он возвращается в Монбар и после раздела имущества приобретает имение, в котором устраивает образцовое хозяйство, строит медеплавильный завод, занимается восстановлением лесов. В 1733 г. он публикует работу по математике и становится адъюнктом Французской академии наук. В числе ранних работ Бюффона можно упомянуть его статью «О сохранении и восстановлении лесов».

Рис. 5. Жорж Луи Леклерк де Бюффон.

Читать дальше