Одними из самых успешных для «Муромцев» стали разведывательные работы. 18 марта «Илья Муромец» под командованием капитана Горшкова вылетел по маршруту Яблонна – Вилленберг – Найденбург – Зольдену – Лаутенбург – Страсбург – Тори – Плоцк – Млава – Яблонна. Были осмотрены все пункты, сделано 50 фотографий, что позволило сделать вывод о переброске немецких войск в другом направлении. Был совершен успешный налет на аэродром в Санниках.

Из-за осложнившегося положения на Варшавском направлении основную часть эскадры решено эвакуировать, оставить только боевые корабли, которые должны были до последнего участвовать в военных действиях, а затем перелететь в Лиду. На должность старшего офицера эскадры был назначен капитан Генерального штаба Витковский вместо заработавшего хорошую репутацию Горшкова.

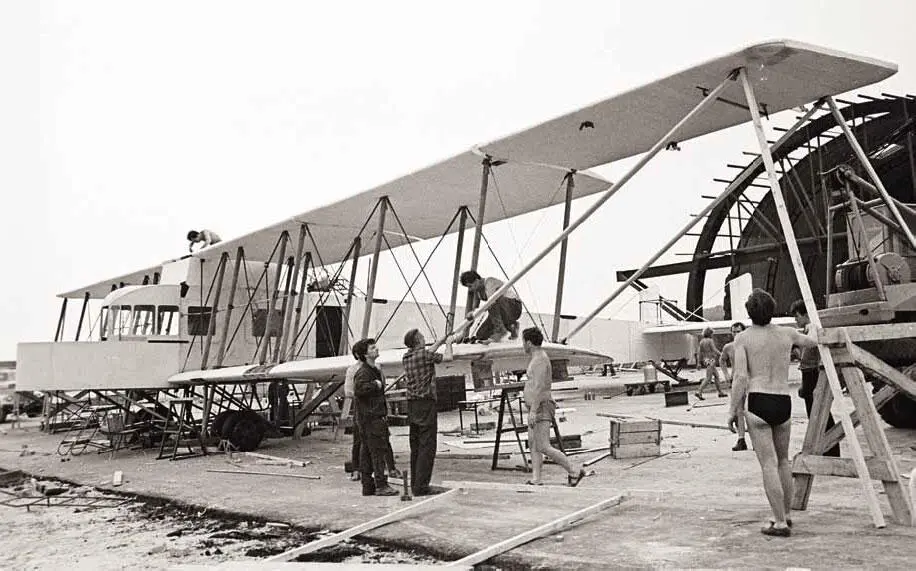

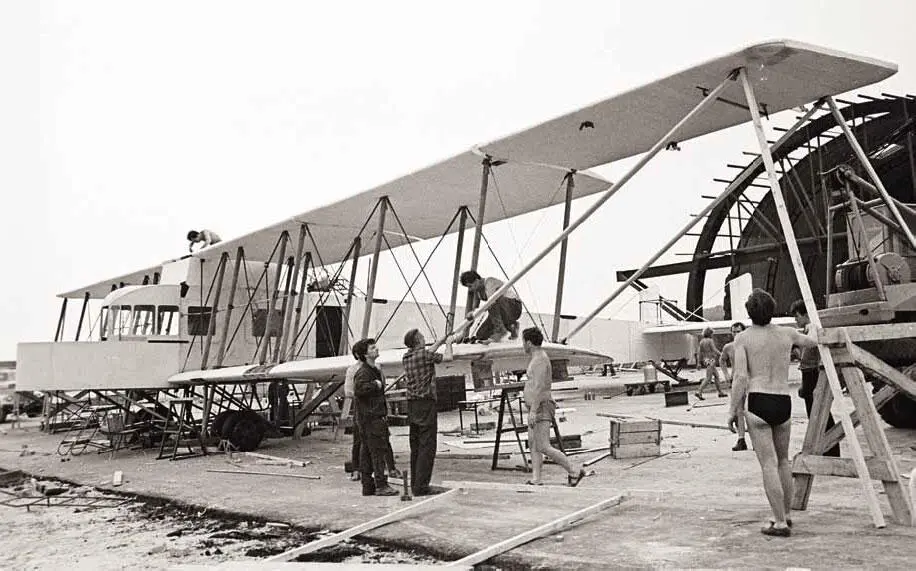

Сборка самолета И. И. Сикорским и его командой.

Помимо военных операций, при эскадре была открыта летная школа, которая готовила новые экипажи

14 июня 1915 года произошла бомбардировка станции Пржеворск экипажем Башко. В дальнейшем был произведен целый ряд удачных операций. 8 февраля состоялся первый ночной вылет «Муромца» на бомбардировку.

Авиация противника тоже набралась опыта.

10 сентября 1916 года экипаж Головина был атакован лейтенантом Гаммером. Обшивка «Муромца» была повреждена, трое раненых. Механик Лутц открыл огонь по противнику, раненый Гаммер был вынужден сесть на территории наших войск. Осмотр его самолета показал, что теперь у немцев появились истребители с синхронными пулеметами, стрелявшими через плоскость винта.

Была срочная необходимость в модернизации «Муромцев». Сикорский предложил сделать двойным вертикальное оперение, а конец фюзеляжа оборудовать пулеметом.

Вскоре появилось четыре оборудованных корабля. Опыт, полученный в боях, позволил сделать еще необходимые доработки. В частности, Сикорским был разработан «рельсовый путь». По сделанным полозьям каталась тележка со стрелком.

Успех «Муромцев» на фронтах прокатился по Европе. Самолеты могли вернуться на свои аэродромы с большими повреждениями. На этот раз союзники отправляли целые делегации, чтобы поучиться у русских, а также пытались заполучить чертежи самолетов. Сикорский много времени проводил не в конструкторском бюро вдали от фронта, а в самой гуще событий. Он получал информацию о поведении своих машин в боевой обстановке из первых рук, от только что вернувшихся экипажей, что заметно ускоряло их модификацию.

За первые годы войны РБВЗ переживал невиданный подъем, в России быстрыми темпами стало развиваться машиностроение. Военные заказы заложили основу для создания автомобильной индустрии, не получившей ранее большого развития малого количества пригодных дорог. Это имело важное значение для отечественного воздушного флота, так как автомобильная индустрия по мере являлась опорой авиационной промышленности.

Три автомобильных завода возводились в Москве: Государственный автозавод в Мытищах, АМО за Симоновой слободой (ЗИЛ) и РБВЗ в Филях («Автобалт»). Большое значение для развития русской военной авиации и становления авиапромышленности имело выделение по настоянию Великого князя Александра Михайловича всего дела снабжения воинских частей из ведомства ГВТУ во вновь созданное самостоятельное Управление Военно-воздушного флота (УВВФ). 16 апреля 1916 года императором Николаем II был подписан указ, который узаконил существование авиации как самостоятельного рода войск. В 1915 году Воздухоплавательное отделение РБВЗ выделено в самостоятельный Русско-Балтийский воздухоплавательный завод – «Авиа-Балт» под руководством М. Ф. Климиксеева. Проблемой оставалось отсутствие двигателя отечественного производства, а поставленные английские двигатели «Санбим» не отличались качеством.

В 1915 году автомобильным отделением РБВЗ в Риге был создан первый русский авиадвигатель водяного охлаждения – шестицилиндровый рядный РБВЗ-6, однако наладить производство не получилось из-за эвакуации завода. Снова пришлось вернуться к капризным заграничным двигателям. Исходя из этого было решено изменить конструкцию «Муромцев», увеличив размах крыла, получивших название «ширококрылый». Также производились разработки нового корабля «ДИМ». Но создание новых модификаций шло довольно медленно, сказывался недостаточно развитый производственный процесс. Однако это означало, что в РБВЗ должен кто-то заменять Сикорского. Выбор пал на его соратника М. Ф. Климиксеева. В марте 1916 года он перешел на завод Рябушинских. Они были хорошо известны в кругах предпринимателей.

Читать дальше

Конец ознакомительного отрывка

Купить книгу