В качестве оборонительного оружия использовались пулеметы, сперва это были облегченные «Максимы», а затем перешли к «Льюисам» и «Виккерсам».

25 февраля 1915 года был сделан боевой вылет через Вилленберг до Найденбурга. Огонь открыл не противник, а свои со стороны Новогеоргиевской крепости. До сих пор и не верилось, что такие огромные машины могут быть отечественного производства.

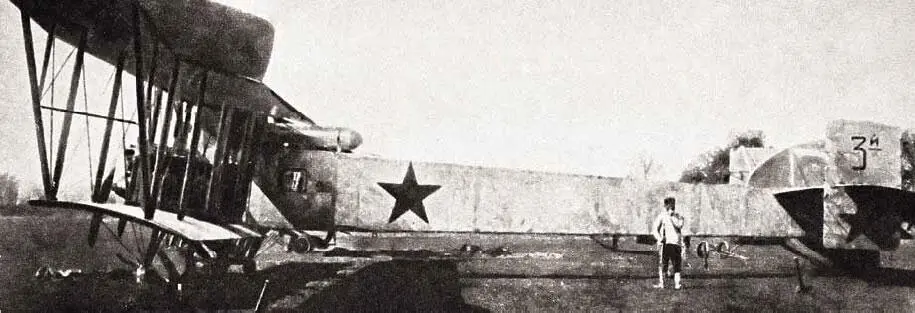

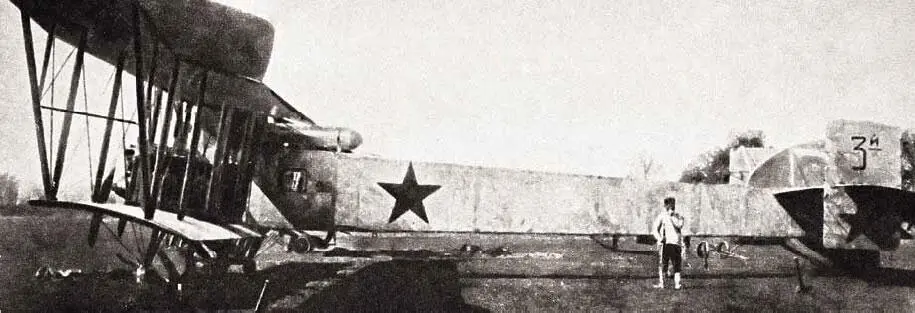

Самолет «Илья Муромец».

В своей книге «Воздушный путь» Сикорский описал один из боев «Муромца»: «Во время одного из полетов «Ильи Муромца Киевского», когда воздушный корабль находился в тылу неприятельских войск, на него внезапно напало в воздухе несколько неприятельских аэропланов. Командовал кораблем один из выдающихся русских летчиков капитан Башко. В воздухе, на большой высоте начался бой, причем огнем неприятельских аэропланов были подбиты и совершенно остановились два правых двигателя «Ильи Муромца» и был ранен его командир. Имея лишь два мотора, работавших с одной стороны, корабль продолжал вести бой, подбил два неприятельских аэроплана, отогнал остальных и благополучно вернулся в местность, занятую русскими войсками. Этот случай, равно как и множество других, показал большую надежность воздушных кораблей и их способность преодолеть большие затруднения и опасности. За всю войну эти аппараты совершили около 400 боевых полетов, причем всего лишь один раз воздушный корабль не вернулся к своим».

Стоит рассказать о некоторых командирах «Муромцев». В самом начале войны штабс-капитан Панкратьев Алексей Васильевич назначен командиром «Муромца». В марте 1915 года совершал боевые вылеты днем и ночью, в одиночку и в составе группы. Наносил бомбовые удары по войскам неприятеля, проводил дальнюю разведку. Участвовал вместе со штабс-капитаном Журавченко и поручиком Алехновича в разработке схем вооружения «Муромцев». Удостоен ордена Георгия и других военных наград. В 1918 году летчик сформировал группу, состоящую из «Муромцев», названную впоследствии дивизионом кораблей РККА, для борьбы с белогвардейским движением. Он погиб 16 июля 1923 года при авиационной катастрофе.

Упоминавшийся ранее Иосиф Станиславович Башко стал командиром «Муромца» в 1914 году. В начале 1917 года на «Муромце» со 160-сильными двигателями «Бердмор» экипаж капитана Башко достиг высоты 5200 метров при нагрузке 1340 килограммов. Скорость полета составила 137 километров в час. В 1918 году бежал на «Муромце» из польского плена. С 1921 года служил в латвийской армии. Имел большое количество наград, включая орден Святой Анны II степени. В Латвии в 1939 году были изданы его мемуары о Первой мировой войне под заглавием «Над землей врага». Иосиф Башко был записан в Золотую книгу лучших летчиков. Автор первых книг по авиации на латышском языке. Скончался в Латвии 31 мая 1946 года.

Глеб Васильевич Алехнович проводил испытания первых в мире тяжелых многомоторных самолетов «Русский Витязь» и «Илья Муромец». Окончил Петербургский политехнический институт. В 1917 году Алехнович установил очередной рекорд грузоподъемности, подняв на «Илье Муромце» 2948 килограммов, был награжден Георгиевским крестом. После Октябрьской революции вступил в ряды Красной Армии. Погиб в 1918 году при крушении на «Муромце».

Александр Николаевич Журавченко прибыл в эскадру воздушных кораблей «Илья Муромец» на должность бортового артиллерийского офицера в 1915 году. Создал «Ветрочет Журавченко» – треугольник учета бокового ветра. Окончил класс эскадры, став командиром корабля. Присоединился к Красной Армии, окончив Артиллерийскую академию, занялся преподаванием. защитил диссертацию на тему «Исследования динамической устойчивости самолета» в 1923 году. В 1928 году разработал схему прибора для исследований штопора в аэродинамической трубе. Получил Сталинскую премию второй и третьей степени. Скончался 21 августа 1964 года.

Авенир Маркович Констенчик после окончания Гатчинской военной авиационной школы попал в группу подготовки командиров «Муромцев». 26 апреля 1916 года при бомбардировке железнодорожной станции Даудевас самолет Констенчика попал под зенитный огонь. Тяжелораненый командир сумел сбросить все бомбы, его помощник Виктор Янковиус дотянул самолет до своего аэродрома. Всех членов экипажа наградили, но вскоре Констенчика по состоянию здоровья признали непригодным для полетов. Он скончался в 1935 году.

Читать дальше

Конец ознакомительного отрывка

Купить книгу