02.2. Механизм распространения горения в отложениях и в пыле-воздушной смеси

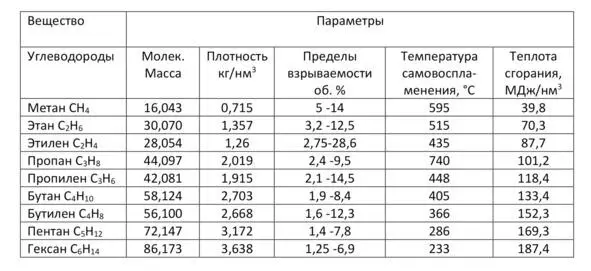

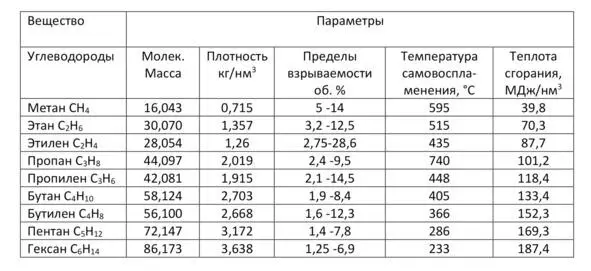

Таблица 2. Показывает, что нижний предел взрываемости углеводородов угля и температура самовоспламенения снижаются с увеличением молекулярной массы газа, а удельная теплота сгорания повышается. Эти параметры непосредственно определяют условия вспышки газовой оболочки вокруг частиц угля.

Таблица 2. Параметры углеводородных газов угля

Таблица 2 показывает параметры углеводородов выделяющихся из отложений угля в сушильном аппарате во время 4-х часовой паузы. Плотность метана 0,715 кг/нм 3 – меньше плотности воздуха 1,293 кг/нм 3. Метан улетит вверх от отложений угля.

Плотность остальных углеводородных газов угля (кроме этилена) больше, чем плотность воздуха. Эти газы образуют слой над отложениями угля. Эти газы характеризуются объемными пределами взрываемости начиная от 1,25 объемных % и температурой самовоспламенения начиная от 233° C. При этом теплота сгорания гомологов метана в 1,5—4,5 раза выше чем у метана (при вспышке выделяется больше тепла).

В реальных условиях невозможно понять какой из газов накопился слоем над отложениями угля в сушильном аппарате, невозможно понять, как перемешались горючие газы, какие образовались неравномерности в концентрациях, какой из газов вспыхнул первым при подаче в сушилку высокотемпературного тепла от кирпичной топки. Это и не нужно. Важно понимать, что условия для вспышки газового облака созданы (горючий газ + кислород воздуха в сушилке + поток горячих газов от кирпичной топки), взрывоопасные условия существуют.

Воспламенение пылевоздушной смеси в объеме сушилки и системе газоочистки начинается, по моему мнению, с воспламенения слоя горючих газов образовавшегося над отложениями угля во время остановки сушильного аппарата.

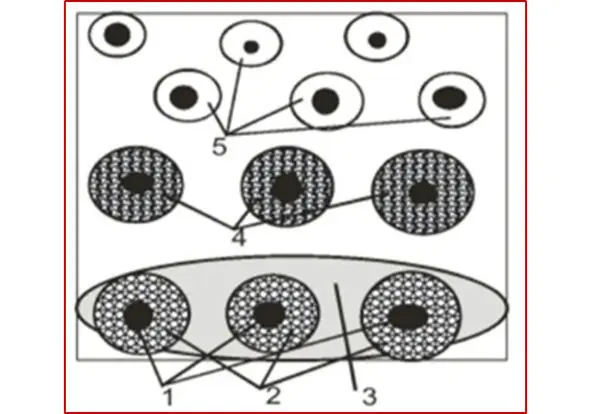

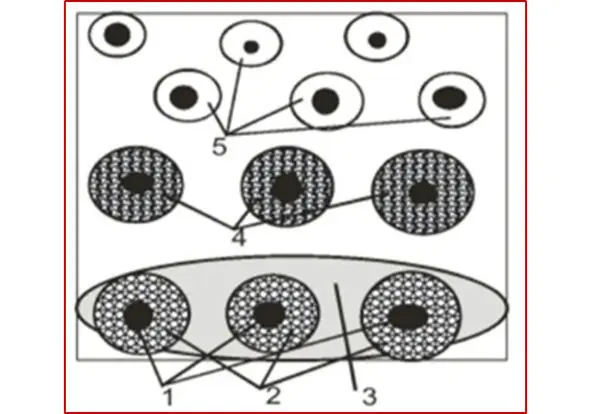

Взрыв угольной пыли начинается с выделения из угля летучих газов при нагреве. Первой загорается газовая оболочка вокруг частицы пыли. Механизм распространения горения в пылевом облаке показан на Рис 4.

Рис 4. Механизм распространения горения во взвешенной угольной пыли [4]: 1 – частицы пыли вблизи источника воспламенения; 2 – скопления горючих выделившихся газов; 3 – источник воспламенения; 4 – оболочки горючих газов воспламеняемые тепловым излучением; 5 – формируемые скопления горючих газов вокруг нагреваемых пылинок

Механизм распространения горения в пылевом облаке (Рис 4) показывает значительную роль летучих веществ в этом процессе.

Механизм процессов в пылевом облаке (в отличие от механизма возгорания в отложениях) основан не на 100% заполнении объема пылевого облака выделившимися горючими газами. Допускается, что выделяющийся из угольной пыли горючий газ распространяется неравномерно в облаке взвешенной пыли и создает локальные зоны с взрывоопасной концентрацией. Эти локальные зоны с взрывоопасной концентрацией вокруг пылинок угля не соединены между собой (рис. 4). Угольные пылинки (1), находящиеся в источнике воспламенения (3), формируют локальные зоны с взрывоопасной концентрацией выделившихся горючих газов (2).

«От источника воспламенения загораются газовые аномалии (2) прогретых угольных пылинок (1). Образующееся тепловое излучение нагревает соседние частицы угля, вокруг которых также образуются и воспламеняются локальные скопления горючих газов (4). Более удаленные угольные частицы также начинают прогреваться тепловым излучением с образованием скоплений горючих газов (5).

Результаты расчетов показывают, что экспериментальным данным соответствуют условия, при которых выделившиеся горючие газы заполняют 40—60% объема, занимаемого взвешенной угольной пылью. Распространение пламени происходит не непрерывно, а дискретно за счет самовоспламенения горючих газов вокруг пылинок при передаче теплового излучения от ранее воспламенившихся частиц.

Нижний концентрационный предел взрывчатости угольной пыли будет также зависеть от размера угольных частиц. С увеличением размера частиц будет снижаться доля выделившегося горючего газа за счет неполного прогрева угля, что приведет к снижению взрывчатости пыли.» [4].

Читать дальше

![Мэнди Холгейт - Победи свой страх [Как избавиться от негативных установок и добиться успеха]](/books/28111/mendi-holgejt-pobedi-svoj-strah-kak-izbavitsya-ot-thumb.webp)