А преже того клали требы оупирем и берегыням. По святемъ же крещеньи Пероуна отринуша, а по Христа бога нашего яшася. Но и ноне по оукраинамъ молятся ему проклятому богу Пероуноу и Хърсоу и Мокоши и виламъ то творят отаи; сего же не могуть ся лишити…» 2Итак, согласно этому древнерусскому тексту, самым первым объектом поклонения наших далеких предков были упыри и берегини, затем Род с рожаницами и только впоследствии на первое место в их пантеоне выдвинулся громовержец Перун. Конечно, полностью доверять этому поучению, в отличие от Б.А. Рыбакова, в этом вопросе мы вряд ли можем. Сохранившиеся списки данного «Слова» датируются XIV–XV вв., само же это произведение, по мнению Н. Гальковского, было написано в XIII–XIV вв., а по мнению Б.А. Рыбакова – в начале XII в. Достаточно сомнительно, чтобы спустя несколько веков после активного искоренения отечественного язычества христианский автор во всех деталях знал его предшествовавшее развитие на протяжении целого ряда тысячелетий. Сопоставление с известными науке фактами также показывает ошибочность и неточность подобной периодизации, если понимать ее буквально. Тем не менее показательно, что, наряду с упырями, древнейшими объектами почитания наших далеких предков древнерусский книжник считал именно женские божества в лице берегинь. Вполне возможно, что это является отголоском некогда принадлежавшего богиням гораздо более высокого положения, нежели то, которое было зафиксировано летописью в 980 г.

Само название берегинь может быть связано как с понятием берегакак граничащей с водой частью суши, так и с глаголом беречь. Авторы «Этимологического словаря славянских языков» считают его производным от слова береги истолковывают как «береговая фея, русалка». 3Если понимать этих божеств в первом значении, то мы можем констатировать их существование уже во время индоевропейской общности. В одном хеттском тексте говорится, что когда человеку станет тяжко, пусть он придет к Богу Реки, «и к богиням Судьбы Берега реки, и к Богиням-Защитницам, которые создали человека» 4. Б.А. Рыбаков отнес возникновение связи между понятием беpегаи глаголом обеpегатьк эпохе мезолита и неолита, когда человек впеpвые yчился плавать по pекам и озеpам, обpазовавшимся после таяния ледника. Косвенно подтверждает древность их культа то, что представление о могущественной женщине-хранительнице в народном сознании сохранялось у славян на протяжении весьма длительного времени. Памятник XVI в. «Поучение духовным детям» также упоминает это божество, правда, уже в несколько искаженном виде и в единственном числе: «Уклоняйся перед Богом невидимых: людей, молящихся Роду и рожаницам, Перуну, и Аполлону, и Мокоши, и Перегине, и ко всяким богам мерзким требам не приближайся» 5. Как видно из текста, Берегиня-Перегиня упомянута здесь непосредственно вместе с Мокошью, уже знакомой нам по перечню кумиров, установленных Владимиром.

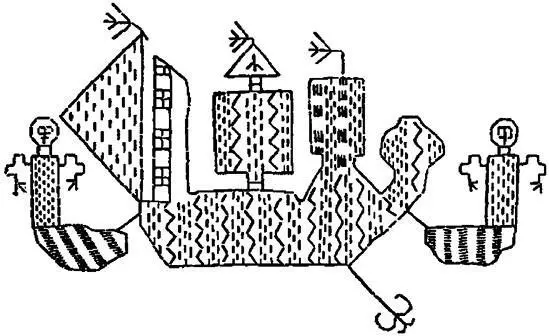

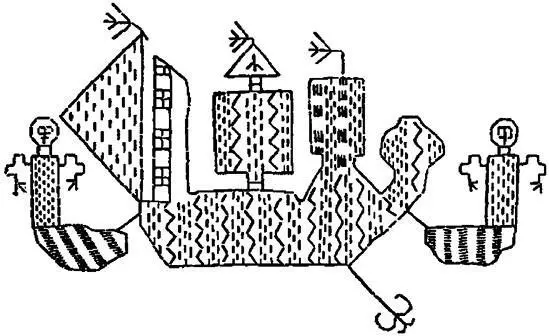

Рис. 1. Каргопольская вышивка с русалками-берегинями

Исследователи отмечали, что на Русском Севере еще в ХХ в. вырезанных на досках сирен-русалок в народе называли берегинями 6, что свидетельствует как об исключительно устойчивой памяти о данном классе божеств, упоминавшихся в древнерусских поучениях против язычества, так и об их связях с водной стихией. Весьма вероятно, что их образ сохранился и в другом виде народного искусства (рис. 1) данного региона: «На одном из подзоров с. Ошевенское Каргопольского у. в сложном многофигурном узоре по бокам – в верхней части вышивки помещены два судна, сопровождаемые русалками. Тонкие линии соединяют русалок с кораблями, подчеркивая связь между ними. В центре узора – здание, в котором две человеческие фигуры в танцующих позах.

Вышивка с этим сюжетом, но более древнего извода изображает здание (напоминающее храм), где женская фигура дана в строгой трактовке. Внизу, в подузоре, представлен фриз из всадников, вверху – суда с русалками. (…) Жители Севера, промышлявшие в море, – заключает Г.С. Маслова, – занятые судостроением, сохранили образ русалки-берегини в вышивке» 7. Отметим, что женская фигура в здании, напоминающем храм, является отголоском изображения богини в храме, на что указывает и две сопровождающие ее в храме меньшие фигурки. Если это так, то данная вышивка возможно указывает на связь русалок с какой-то богиней славянского язычества. После крещения в некоторых случаях функция спасения на водах могла возлагаться и на богородицу: «Леньковская икона близ Новгород-Северска слывет «спасительницей утопающих», так как она явилась когда-то близ водоворота на р. Десне. Подходя к водовороту, видавшему много крушений, молятся и выходят на берег, а на барже остается только рулевой» 8. Впрочем, и спустя почти тысячу лет после насильственной христианизации русские искали помощи не только от персонажей новой религии, но и от каменных статуй.

Читать дальше

Конец ознакомительного отрывка

Купить книгу