Вторая мышь в лаборатории Джексона с такими же пропорциями была прозвана Диабетом. Ее описали Катерина Хаммель, та же Маргарет Дики и Даглас Коулмен в 1966 году [11] Hummel, K. P., Dickie, M. M. & Coleman, D. L., ‘Diabetes, a new mutation in the mouse.’ Science : 153 (1966), 1127–28.

. Диабет – болезнь, при которой организм человека теряет способность контролировать уровень сахара в крови. Обычно этот уровень жестко регулируется с помощью гормона инсулина. Встречаются две формы диабета: диабет 1-го типа, когда повреждена поджелудочная железа, которая в данном случае перестает производить инсулин; и диабет 2-го типа, когда организм медленно, но верно начинает сопротивляться действию инсулина. Ожирение – главный фактор риска в случае с диабетом 2-го типа. Оказалось, что обе мышки, Ожирение и Диабет, страдали диабетом и во всем остальном были похожи друг на друга почти как две капли воды. В частности, они обе были очень прожорливы (что и объясняет их сферическую форму) и обе были бесплодны. То, как эти характеристики были унаследованы, показывало ученым, что это было результатом мутаций в одиночных генах.

ГЕНЕТИКА, ПЕРВЫЙ КЛАСС

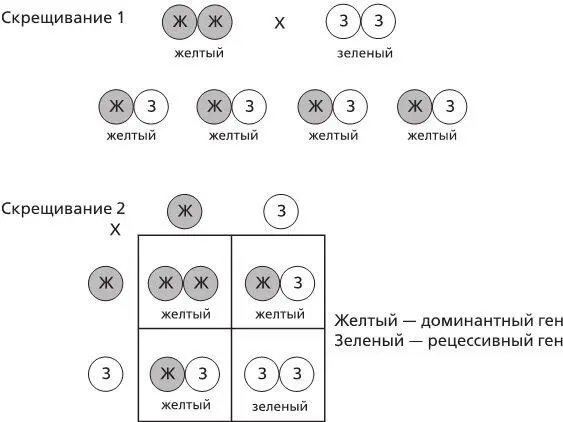

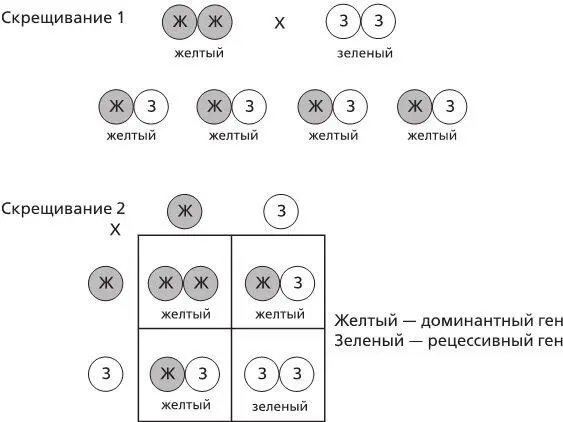

Большинство из нас, знакомясь с генетикой в школе, слышали о Менделе и его экспериментах с гороховыми стручками. Грегор Мендель, монах-августинец и ученый, считается отцом-основателем современной генетики. Он выявил основные принципы генетики, занимаясь разведением зеленого горошка. Мендель наблюдал за тем, как наследуются семь разных характеристик растения (рост, форма стручка и его цвет, форма горошины и ее цвет, расположение и окраска соцветий). Так получилось, что каждая из этих характеристик определялась только одним геном. Например, цвет горошины мог быть одним из двух: желтый или зеленый. Когда Мендель скрестил «чистокровный» желтый горох с «чистокровным» зеленым горохом (см. скрещивание 1 на рисунке 3), он получил растения, семена которых были только желтого цвета. Зеленых горошин у них не было вообще. Главным событием эксперимента, которое помогло Менделю понять, что происходит, стало следующее: он скрестил полученные растения между собой (Скрещивание 2 на рисунке 3).

ГЕНЕТИКА МЕНДЕЛЯ

Рисунок 3. Эксперименты Грегора Менделя по скрещиванию горошка, с помощью которых была подтверждена теория доминантных и рецессивных генов.

В этом случае 3/4 полученного потомства были желтыми, а 1/4 – зеленой. Мендель получил похожие результаты во всех семи характеристиках горошка, описанных выше.

Этот эксперимент позволил Менделю описать два фундаментальных принципа генетики. Во-первых, он обнаружил, что каждая характеристика растения определяется двумя копиями какого-то невидимого фактора (их позже назовут генами, поскольку каждый из них появляется генеалогически, от родительских растений). Во-вторых, некоторые из этих генов будут доминантными, а некоторые – рецессивными. Желтый в нашем случае доминировал над зеленым, потому что нужна была только одна копия гена желтого цвета, чтобы сделать весь горох желтым. А зеленым горох мог стать только в том случае, если растение получало две копии гена зеленого цвета – это слабый, рецессивный ген. И хотя правда, что многие черты организма определяются не одним-единственным геном, а комбинацией генов, эти базовые принципы используются в генетике и сегодня.

ОЖИРЕНИЕ И ДИАБЕТ: РАЗНЫЕ МУТАЦИИ В РАЗНЫХ ГЕНАХ

Вспомнив, в чем состояла важность открытий Менделя, вернемся к нашим мышкам в лаборатории Джексона. Ученые уже знали, что болезнь мышей была результатом мутации одного-единственного гена. Ожирение у них было связано с бесплодием, в то время как их родители не были ни толстыми, ни бесплодными. Это означало, что каждый из родителей нес в себе одну дефектную хромосому (как и показывает скрещивание 2 в эксперименте Менделя), и только если их отпрыски наследовали две хромосомы (как в случае с зеленым горошком), по одной от каждого родителя, они становились толстыми и бесплодными. Это, как мы видим, случай рецессивной наследственности.

Если мыши с диабетом и ожирением были похожи почти во всем, означало ли это, что мутация произошла в одном и том же гене? Нужно иметь в виду, что этот эксперимент проводился, когда у генетиков еще не было современной техники и кроме того, что это мутация одного рецессивного гена, они ничего больше не знали. Чтобы ответить на этот вопрос, Даг Коулмен был вынужден начать серию экспериментов со своеобразным «парабиозом». В ходе этих экспериментов две мыши были пришиты одна к другой, деля одну кровеносную систему, – из них сделали своего рода сиамских близнецов. Зрелище не из приятных, и, сразу скажем, сейчас такие эксперименты уже не проводятся. Но тогда было другое время.

Читать дальше

![Олеся Галькевич - Тараканы в твоей голове и лишний вес [publisher - SelfPub]](/books/385885/olesya-galkevich-tarakany-v-tvoej-golove-i-lishnij-v-thumb.webp)