1 ...5 6 7 9 10 11 ...244 Дружину свою князь любил и всегда совещался с ней об устройстве страны и о войне, и о законах; и была ему всегда удача во всем. Только перед самой смертью начались у него раздоры с сыновьями. Своего сына (или пасынка) туровского князя Святополка за то, что тот готовил против него заговор, Владимир заключил в Вышгороде, где тот и прожил до самой его смерти. В 1014 г. возмутился против отца другой его старший сын, новгородский князь Ярослав. Владимир хотел идти на него войной, но разболелся. От этого недуга ему уже не суждено было оправиться. 15 июля 1015 г. князь умер в своем любимом селе Берестове. Перед кончиной Владимир «каялся и оплакивал все то, что совершил в язычестве не зная Бога» и молился такими словами: «Господи Боже мой, не познал я тебя, но помиловал ты меня и святым крещением просветил меня… Господи Боже мой, помилуй меня. Если хочешь меня казнить и мучить за грехи мои, казни сам, Господи, не предавай меня бесам!» «И так молясь, – пишет Иаков, – предал Владимир свою душу с миром ангелам Господним». Смерть его, по приказу Святополка, хотели утаить от народа. Народ, однако, прознал о кончине князя. «И сошлись люди без числа, – пишет летописец, – и плакали о нем: бояре, как о заступнике страны, бедные же, как о своем заступнике. И положили Владимира в мраморный гроб и похоронили его с плачем».

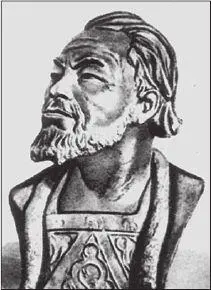

АНДРЕЙ БОГОЛЮБСКИЙ

Князь Андрей Боголюбский – фигура очень символичная, стоящая на переломе двух эпох – Руси Киевской и России Московской. Главное значение его деятельности состоит в том, что при нем, и во многом благодаря ему, впервые оформились и ярко обозначились важнейшие самобытные черты северовосточной окраины Руси: ее великорусского быта, ее духовной культуры и ее государственного устройства. Этот князь положил начало новой политике, новой организации власти и самому характеру владимирских и московских князей, этих знаменитых в наших летописях «северных самовластцев», трудами и потом которых была в конце концов собрана распавшаяся на уделы Русь. Таким образом, князь Андрей стоит как бы в самом начале очень важного в русской истории и во многом символичного процесса «перетекания» общегосударственного центра из южных пределов страны в северные. Наши источники, к сожалению, не отражают всех деталей этого любопытного явления, но причины его для нас понятны и легко объяснимы.

На протяжении четырех веков центром Руси был Киев. Вокруг этого города и прилегающих к нему земель вращалась вся русская история: здесь были самые крупные и многолюдные города, здесь находились владения наиболее могущественных князей, тут сосредотачивалась главная часть населения и национальных богатств страны. Благодатный климат, плодородные земли, близость торговых путей – все, казалось, способствовало росту и процветанию этого города. Но, к несчастью, случилось обратное – именно эти обстоятельства оказались для него губительными. После того как единая Русь распалась на отдельные волости и была поделена между потомками Владимира Святого, жители Приднепровья не знали ни минуты покоя – междоусобные войны князей, отстаивавших и отбивавших друг у друга желанный киевский стол, ежегодные набеги половцев, постоянные грабежи и разорительные походы постепенно привели к развалу торговли, упадку благоденствия и оттоку населения. Речная полоса по среднему Днепру и его притокам, издавна так хорошо заселенная, в XII в. начинает постепенно пустеть.

Но в то время как Киевская Русь переживала медленный упадок и постепенное запустение, совершенно обратные процессы происходят в ее северо-восточных пределах – за рекой Угрой, в междуречье Оки и Верхней Волги. Эти земли, заселенные в древности славянами-вятичами и финским племенем меря, на протяжении нескольких веков считались на Руси чуть ли не синонимом дикости и глухости. И в самом деле, к северу от верхней Оки и Десны тянулись в то время дремучие непроходимые леса, известные в наших сказаниях под именем Брынских. Именно в них жил Соловей-разбойник и именно через них наш былинный герой Илья Муромец налаживал «дорогу прямоезжую», что в те времена считалось немалым подвигом. Князья не рисковали подражать удалому богатырю и объезжали «вятскую землю» стороной. Добираясь, к примеру, из Мурома в Киев, они плыли до верховьев Волги, потом ехали посуху до Смоленска и спускались вниз по Днепру. Только Владимир Мономах, отважный воин и неутомимый ездок, на своем веку изъездивший всю Русскую землю, осмелился однажды проехать из Киева в Ростов напрямик «сквозь вятичей», о чем не без гордости упомянул в своем Поучении.

Читать дальше

Конец ознакомительного отрывка

Купить книгу