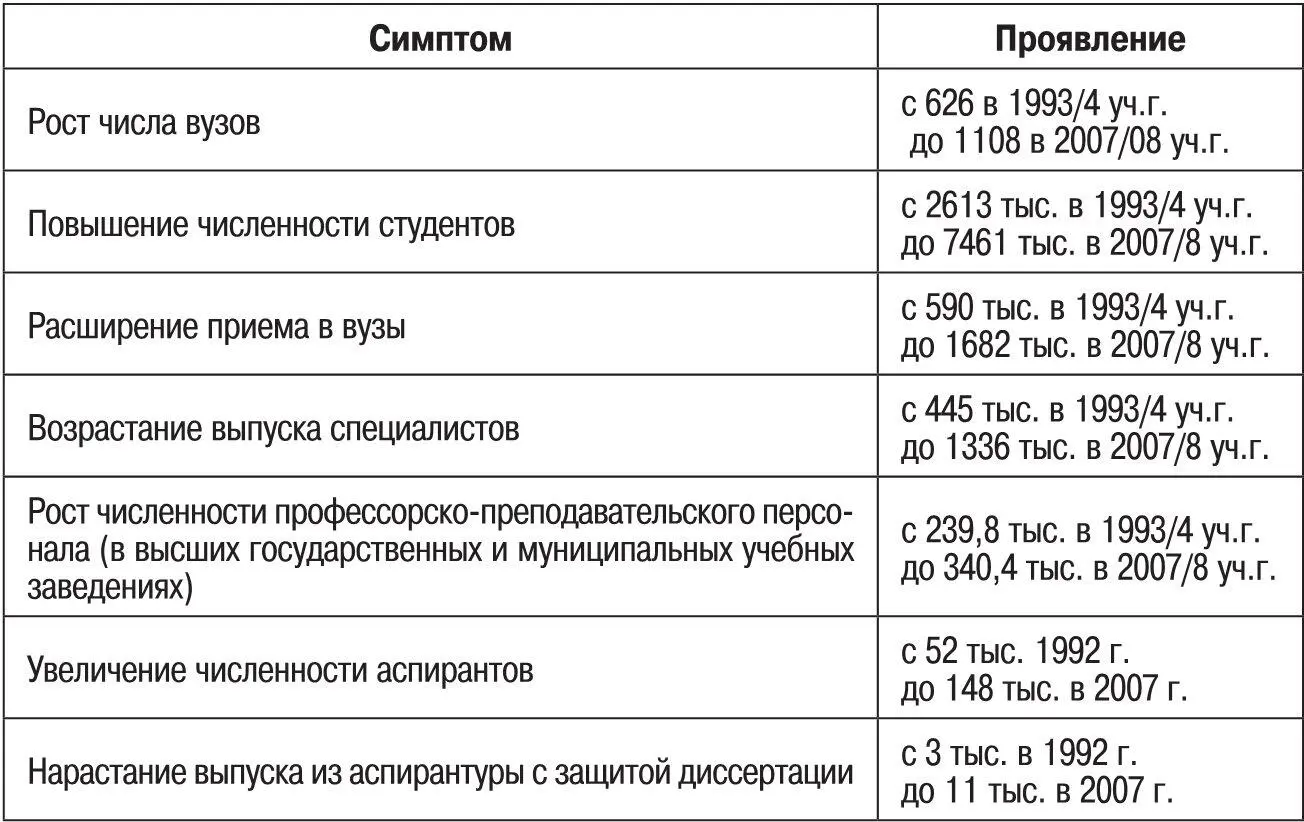

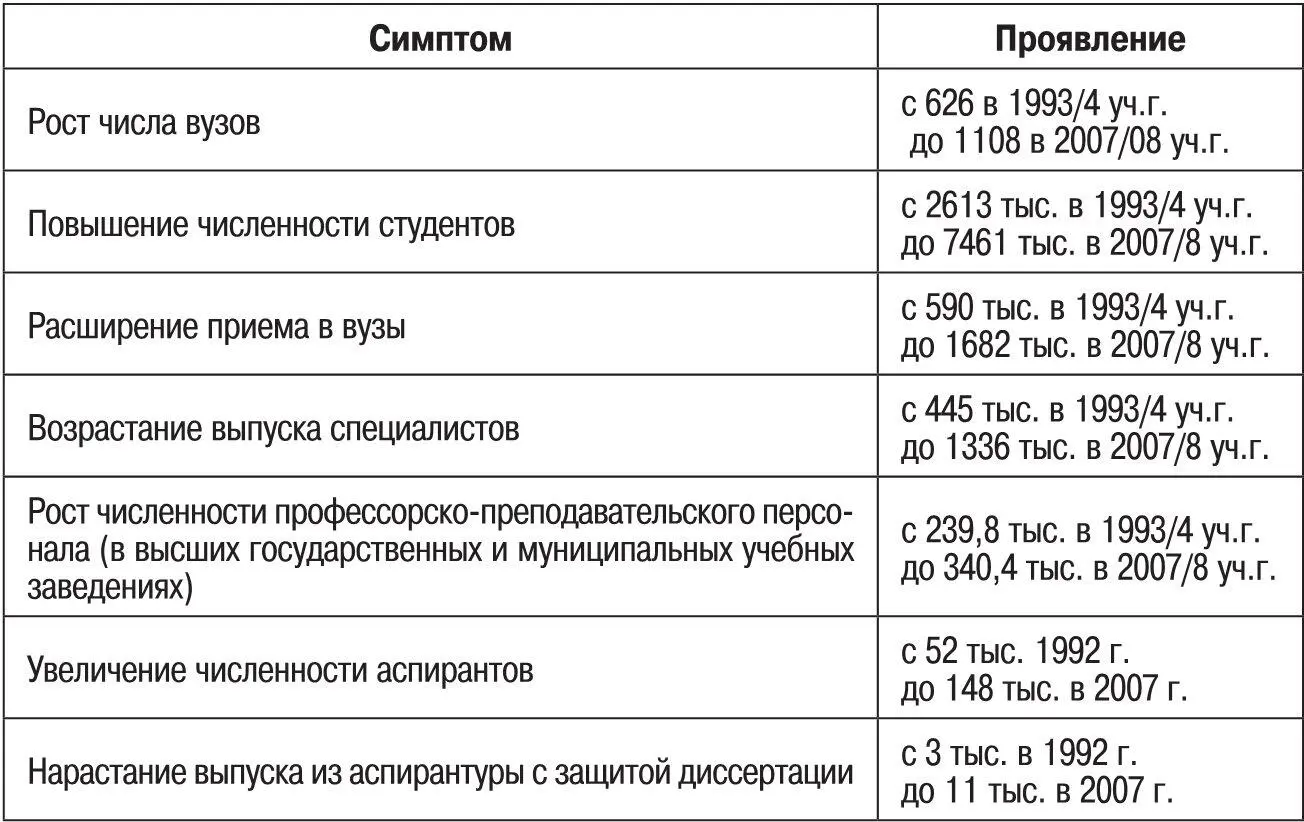

1 ...8 9 10 12 13 14 ...17 Востребованность образовательной функции науки сопряжена с тем, что начиная с середины 1990‐х годов отечественная система высшего образования по всем основным показателям переживает расцвет (таблица 13), что, кстати, служит очередным опровержением «экономического детерминизма», согласно которому массовая потребность в хорошем образовании возникает только на фоне развитой экономики.

Самым простым и очевидным показателем популярности различных видов образования является конкурс в соответствующие вузы. По этому показателю гуманитарные вузы и гуманитарные факультеты университетов в нашей стране с 1970‐х годов стабильно опережают естественные и технические, что, кстати, противоречит тенденциям, наблюдающимся в других странах мира, где естественнонаучное, техническое и медицинское образование популярно не меньше, чем гуманитарное. В первые годы рыночных преобразований эта традиция не нарушилась, хотя и была несколько модифицирована сдвигами в иерархии самих социогуманитарных дисциплин, где философы, филологи и журналисты оказались потеснены экономистами и юристами. А проведенный РОМИР опрос продемонстрировал, что наши студенты делят социогуманитарные дисциплины на три категории, относя к числу «дисциплин‐лидеров» экономику и право, к числу «перспективых дисциплин» социологию, психологию и международные отношения, а к категории «дисциплин‐аутсайдеров» причисляют историю, филологию, философию, культурологию и педагогику (Белов, Плотникова, 2001) 5 5 Любопытно, что в статистике РГНФ запечатлена чуть ли не противоположная картина: больше всего грантов получают филологи, а меньше всего – политологи и юристы (Семенов, 2002). Противоречия тут нет: просто то, что остается от грантов наших научных фондов после всевозможных поборов (начисления на зарплату, отчисления институтам и вычета подоходного налога), служит очень слабым стимулом к написанию заявок на гранты представителями наиболее «избалованных» дисциплин. А известную поговорку можно перефразировать так: «Что филологу хорошо, политологу смерть» – не физическая, а экономическая, разумеется.

. Подобная стратификация изрядно отличается от иерархии позднесоветских времен, когда наименее «доступными» считались философские и филологические факультеты. Однако в целом тенденция сохранилась: конкурс в гуманитарные вузы и на гуманитарные факультеты университетов по‐прежнему выше, а, скажем, технические вузы, возвысившие себя в ранг университетов, держатся «на плаву» в основном за счет открытия в общем‐то непрофильных для них гуманитарных факультетов, а также факультетов менеджмента, маркетинга и т.п.

Таблица 13

Симптомы возрождения российской системы высшего образования

Источник: Россия в цифрах, 2008.

Близким по смыслу, но более современным показателем большей востребованности гуманитарного образования служит стоимость платного обучения в соответствующих вузах. Среди лидеров – Московский институт международных отношений и Высшая школа экономики, а обучение на гуманитарных факультетах негуманитарных вузов стоит дороже, чем на негуманитарных.

Еще один родственный показатель данного плана – размер взяток и прочих неформальных платежей, которые сопутствуют поступлению в вузы. По довольно «свежим» данным ЮНЕСКО (на 2007 г.) о масштабах коррупции в сфере образования, российские вузы ежегодно получают взяток на 520 млн. долларов (Семенов, 2007), однако есть основания полагать, что и эта впечатляющая цифра сильно занижена. Хотя официальная статистика в данном случае по понятным причинам отсутствует, неформальный опыт абитуриентов и их родителей не оставляет сомнений в том, что и по этому, специфическому для нашей страны параметру гуманитарные вузы, особенно наиболее престижные, находятся вне конкуренции.

Показательна также политика негосударственных вузов, которые, по общему признанию, в наибольшей степени реализуют в сфере образования рыночные принципы. 97% новых негосударственных вузов заняты предоставлением услуг в области гуманитарного образования (Семенов, 2002), а 75% всех новых учебных курсов относятся к менеджменту, юриспруденции и экономическим дисциплинам (Дежина, 1999).

Описанные тенденции действуют и на уровне аспирантуры и докторантуры. Уже в 1998 г. более 40% выпускников аспирантуры составляли гуманитарии, что в числовом выражении равнялось 7230 человек, в то время как в 1995 г. их было всего 4260 (Шиянова, 2001). Примерно треть выпуска аспирантов приходилась на экономические науки. Количество экономистов, которых среди выпускников аспирантуры с 1995 г., когда их было 993 чел., к 1998 г., когда их стало 2052, возросло более чем в 2 раза. А среди выпускников докторантуры число экономистов за эти годы увеличилось на 29% – с 54 до 76 человек (там же). Заметный прирост выпускников аспирантуры и докторантуры происходил также в таких областях, как право и социология. Но максимальное – троекратное приращение выпуска аспирантов и докторантов пришелся на политологию, где, например, количество докторантов возросло с 17 человек в 1995 г. до 51 в 1998 г. (там же) 6.

Читать дальше