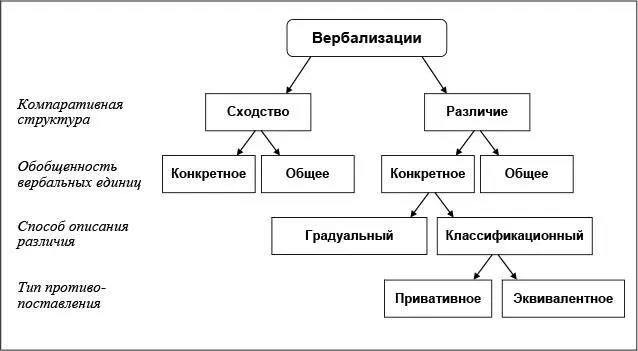

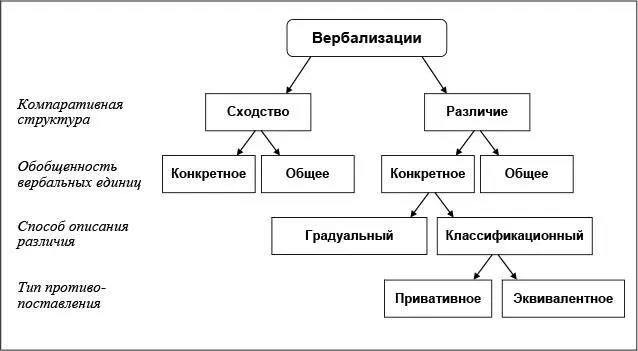

Рис. 4.Стадии логико-понятийного анализа вербализаций (Носуленко, Самойленко, 1995)

Рассмотрим подробнее основные принципы анализа вербализаций на каждой из выделенных стадий.

А) Компаративная структура вербализаций

Эта стадия анализа начинается с того, что в целостных речевых текстах выделяются части, относящиеся к сравнению объектов. Определение компаративного содержания вербальной единицы означает установление того, включена ли она в структуру, отражающую сходствосравниваемых объектов (например, в высказывании « Оба кресла очень жесткие » вербальная единица «жесткие» включена в языковую структуру, отражающую сходство сравниваемых объектов), или же она принадлежит структуре, отражающей их различие(например, в высказывании « Первое жесткое, второе скорее мягкое » вербальные единицы «жесткое» и «мягкое» включены в языковую структуру, отражающую различие объектов).

Таким образом, компаративное содержание вербальных единиц определяется в соответствии с тем, в рамках какой вербальной структуры, выражающей сравнение, она встречается. В свою очередь, выделение данных структур опирается на синтаксические и лексические конструкции русского языка, часть из них выявлена психологами, а наиболее полный перечень разработан лингвистами.

В психологических работах в качестве основных лингвистических индикаторов выражения сходства и различия объектов выделяют следующие. Самой простой формой выражения заключающей сравнение мысли, которая относится как к установлению сходства, так и к определению различия, считается рядоположение признаков сравниваемых объектов (Зверева, Липкина, 1953; Кириллова, 1953; Ферстер, 1947). В этом случае особенности сравниваемых объектов определяются самостоятельными предложениями. Грамматическая форма этих предложений не отражает конкретно сходство или различие между объектами. В качестве более сложной формы рассматривается так называемое сравнение со связкой: признаки сравниваемых объектов соединяются или противопоставляются связками «а», «тоже», «но» и т. д. В этом случае сходное и различное между сравниваемыми объектами проявляется не только путем группировки признаков, но и грамматическими средствами.

В качестве специальных языковых форм выражения различия психологами рассматривались высказывания, в которых отмечается наличие особенностей у одного из сравниваемых объектов и отсутствие этих особенностей у другого объекта или варианты выраженности некоторого признака у сравниваемых объектов.

В качестве языковых форм выражения сходства выделялись, во-первых, высказывания, в которых присутствуют одинаковые для сравниваемых объектов особенности. Признаки сравниваемых объектов суммируются, одинаковые признаки обобщаются в одном простом предложении. Сравниваемые объекты в таком предложении являются однородными членами, имеющими общий признак. Во-вторых, это высказывания, в которых выделяются не одинаковые, но сходные для сравниваемых объектов особенности.

Более полный перечень языковых средств выражения сходства и различия объектов разработан лингвистами. Обобщая имеющуюся в лингвистике информацию, можно говорить о следующих принципах отнесения синтаксических и лексических конструкций русского языка к таким, которые выражают сходство и различие (Родичева, 1968, 1976).

Согласно существующим в лингвистике представлениям, сходствоэлементов действительности выражается с помощью следующих средств русского языка, некоторые из них мы иллюстрируем примерами, полученными в наших исследованиях.

Синтаксические конструкции

1. Сложносочиненные предложения с соединительным союзом «и» (например, « Первый рисунок похож на медвежонка в тумане, и второй рисунок мне напоминает медвежонка »);

2. Простые предложения:

• с однородными членами, соединенными: а) повторяющимися союзами (и … и) (например, « И там, и там выпученные глаза, разинутый рот »); б) с двойными союзами: «как, так и» (например, « Как на той, так и на другой карточке кубиков, которые образуют высоту, то меньше, то больше »), «так же… как и» (например, « В первом случае пропорции лица почти сохраняются так же, как и во втором »), «столько же… сколько и», тот (та) и другой/ая (например, « В основании той и другой фигуры – квадрат »);

Читать дальше