Пессимизм, несомненно, имеет и светлую сторону. Расширение круга сопереживания приводит к тому, что мы начинаем беспокоиться о вреде, который остался бы не замеченным в более бесчеловечные времена. Сегодня мы понимаем, что гражданская война в Сирии – это гуманитарная трагедия. Конфликты прошлых десятилетий вроде гражданской войны в Китае, раздела Индии или Корейской войны редко вспоминаются в этом ключе, хотя они стоили жизни и крова большему числу людей. Когда я был ребенком, издевательства в школе считались естественной частью взросления настоящего мужчины. С большим трудом можно было бы представить, что президент Соединенных Штатов произнесет однажды речь об их пагубном влиянии, как это сделал в 2011 году Барак Обама. По мере того как мы начинаем переживать за все большую долю человечества, мы все чаще ошибочно принимаем негативные явления вокруг нас за знак того, как низко мы пали, а не того, насколько поднялись наши стандарты.

Однако исключительно негативное видение само может повлечь за собой непредвиденные последствия, и журналисты замечают их все чаще. После выборов президента США в 2016 году авторы The New York Times Дэвид Борнстейн и Тина Розенберг размышляли о роли средств массовой информации в шокирующих итогах голосования:

Трамп оказался тем, кто выиграл от убеждения – практически повсеместного в американской журналистике, – что «серьезные новости» сводятся к формуле «что у нас не так»… Десятилетиями упорная сосредоточенность журналистов на проблемах и как будто бы неизлечимых болячках готовила почву для того, чтобы посеянные Трампом зерна недовольства и уныния пустили корни… Среди прочего это привело к тому, что многие американцы больше не могут себе представить поступательные изменения системы, не ценят их и даже не верят в них, что ведет к росту привлекательности революционных, радикальных решений [125] D. Bornstein & T. Rosenberg, “When Reportage Turns to Cynicism,” New York Times, Nov. 14, 2016. Больше о «конструктивной журналистике»: Gyldensted 2015, Jackson 2016, журнал Positive News ( www.positive.news ).

.

Борнстейн и Розенберг не возлагают ответственность на тех, кого принято винить в подобном случаях (кабельное телевидение, социальные сети, комиков из вечерних шоу), но вместо этого обнаруживают истоки явления во временах Вьетнамской войны и Уотергейтского скандала, когда произошел переход от восхваления лидеров к ограничению их власти, а дальше – уже ненароком – к повальному скептицизму, в рамках которого любой аспект общественной жизни Америки воспринимается как идеальная мишень для агрессивной критики.

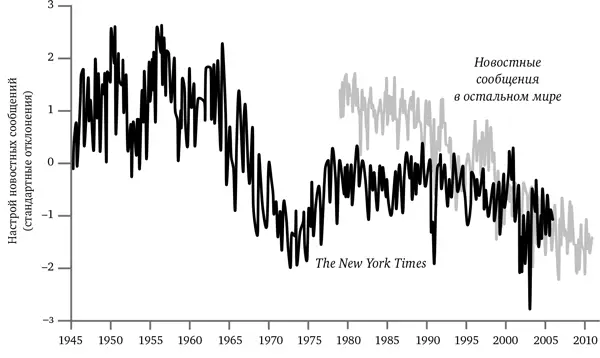

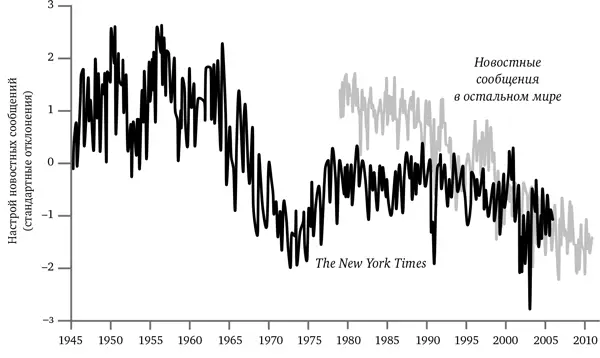

Если корни прогрессофобии таятся в человеческой природе, не является ли само предположение, что она растет, примером искажения, вызванного эвристикой доступности? Предвосхищая методы, которыми я буду пользоваться в этой книге, давайте взглянем на объективные показатели. Специалист по обработке данных Калев Леетару применил методику, называемую анализом настроений, к каждой статье, напечатанной в газете The New York Times с 1945 по 2005 год, а также к архиву переводных статей и передач из 130 стран за 1979–2010 годы. Анализ настроений оценивает эмоциональный настрой текста при помощи подсчета слов и фраз с положительной и отрицательной окраской, например «хороший», «приятный», «ужасный» и «чудовищный». Результаты показаны на рис. 4–1. Если не обращать внимания на скачки и колебания, которые отражают сиюминутные кризисы, мы увидим, что новости и вправду со временем стали более негативными. The New York Times стабильно погружалась во мрак с начала 1960-х до начала 1970-х, затем немного (но только немного) воспряла духом в 1980-е и 1990-е, а потом провалилась еще глубже в негативные настроения в первом десятилетии нового века. Новостные издания в остальном мире также постепенно теряли оптимизм с конца 1970-х и до наших дней.

Но действительно ли мир все эти десятилетия катился под откос? Не забывайте про рис. 4–1, пока мы будем изучать состояние человечества в следующих главах.

РИС. 4–1. Эмоциональный настрой новостей, 1945–2010

Источник: Leetaru 2011

~

Что такое прогресс? Вам может показаться, что этот вопрос настолько субъективен и специфичен для каждой культуры, что ответ на него дать невозможно. На самом деле это как раз один из относительно легких вопросов.

Большинство людей сходятся во мнении, что жизнь лучше смерти. Здоровье лучше болезни. Полный желудок лучше голода. Изобилие лучше нищеты. Мир лучше войны. Безопасность лучше жизни под угрозой. Свобода лучше тирании. Равные права лучше нетерпимости и дискриминации. Грамотность лучше безграмотности. Знание лучше невежества. Интеллектуальное развитие лучше ограниченности. Счастье лучше несчастья. Возможность получать удовольствие от общения со своей семьей и друзьями, от культуры и природы лучше тяжелого и монотонного труда.

Читать дальше

Конец ознакомительного отрывка

Купить книгу