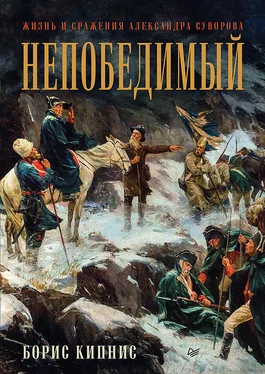

Батальон пробыл в Москве более года, до июня 1754-го. Подробностей о службе Суворова при командующем полком не сохранилось [80] Геруа А. В. Указ. соч. С. 36.

, но можно полагать, что он был им доволен. Ибо когда в марте 1754 г. Апраксин сделал представление Елизавете Петровне о желательности производства известного количества унтер-офицеров гвардии в офицеры армии, то в числе рекомендуемых был и сержант Суворов. Производство состоялось 25 апреля. Из сверстников его произведено было полтора десятка унтер-офицеров. Старший из них, сержант Илья Ергальский, как артиллерист имел служебное преимущество согласно Табели о рангах и выпущен был капитаном армии, за ним сразу же следовал герой наш чином поручика в армию, шестеро следующих «вышли» уже подпоручиками, еще шестеро произведены в следующий унтер-офицерский чин [81] Геруа А. В. Указ. соч. С. 41–42.

. Таким образом, мы можем считать, что продвигался по службе он весьма успешно.

Напротив фамилии своей в списке произведенных сделал Суворов пометку о желательности быть «выпущенным» в Астраханский либо Ингерманландский пехотный полк. 3 мая состоялся уже приказ о производстве по московской команде лейб-гвардии Семеновского полка, а 10 мая определением Военной коллегии поручик наш был назначен к службе в Ингерманландский пехотный полк.

Он навсегда расставался со славным полком гвардии, но из службы в его рядах вынес очень многое. Именно в эти годы открыл он для себя простого русского человека, облаченного в солдатский мундир. Посвятив значительную часть времени строевой службе, стал он заправским солдатом, воспитал в себе постоянство и выдержку в исполнении службы. Юный Суворов подошел к своему «солдатству» чрезвычайно серьезно: он изучил внешний быт, обычаи и даже привычки простых солдат в деталях. Он сумел сродниться с внутренней, духовной жизнью солдат, с их верованиями, с чувствами и понятиями: об этом говорит нам его язык, такой простой и народный, что впоследствии он и свою знаменитую «Науку побеждать» напишет настоящим русским народным языком – образным, плавно перетекающим в пословицы и поговорки.

Для чего сблизился он с простыми солдатами? Чтобы, став своим, иметь моральную власть вести их за собой в огонь сражения не столько приказом, сколько силой нравственного примера. Он хотел, коль потребуется, вести их в самое пекло сражения, вести на смерть для победы над ней! Он правильно понял предназначение офицера, хотел достигнуть великой цели, как хочет каждый думающий и увлеченный юноша, выбравший военное поприще. Он хотел не «усиленного» жалованья, удобной квартиры и спокойно выслуженных карьеристской угодливостью чинов. Нет, он хотел стать вровень с Александром Великим, Ганнибалом, Цезарем, стать душой и сердцем победоносных легионов. Он вовсе не собирался «претвориться» в солдата, ибо ему как человеку образованному и развитому не было надобности и желания. Но он был «втянут» в солдатскую нравственную и физическую среду.

Что нашел Суворов в среде гвардейских солдат, очень точно и выпукло описал его знаменитый биограф А. Ф. Петрушевский:

«В русском солдате много привлекательного. Здравый смысл в связи с безобидным юмором; мужество и храбрость, храбрость спокойная, естественная, без поз и театральных эффектов, но с подобием самого искреннего добродушия; умение безропотно довольствоваться малым, выносить невзгоды и беды так же просто, как обыденные мелкие неудобства. Суворов был русский человек вполне; погрузившись в солдатскую среду для ее изучения, он не мог не понести на себе ее сильного влияния. Он сроднился с нею навсегда; все, на что она находила себе отголосок в его натуре, выросло в нем и окрепло или же освоилось и укоренилось» [82] Петрушевский А. Ф. Указ. соч. Т. 1. С. 15.

.

Именно в семеновской солдатской семье он получил на всю жизнь прививку против дилетантизма и верхоглядства. Все в военном деле стало достойно внимания для его пытливого ума, он стал стремиться и научился ничего не делать наполовину, а исполнять все строго, доводить до конца, точно выполнять служебные обязанности, но никогда не впадать в педантизм. Он стал образцовым солдатом и унтер-офицером. Но досталось ему это умение чрезвычайным приложением физических и нравственных сил. Именно тогда он стал укреплять их, развивая в себе самодисциплину моральную и материальную.

Одно, казалось бы, частное обстоятельство много может нам объяснить в судьбе нашего героя в середине 50-х гг. XVIII столетия: на его первом офицерском патенте шесть подписей членов государственной Военной коллегии, шестая принадлежит генерал-майору Василию Суворову. Отец его за эти годы сделал хорошую карьеру: в 1741–1751 гг. он состоял прокурором в чине полковника в генерал-берг-директориуме, где прославился строгим наблюдением за сбережением государственных доходов. Эта деятельность нашла отражение в Сенатском указе от 1753 г. «О порядке взыскания денег в казну с железных заводчиков по доменным окладам». Оказывается, с 1745 г. тянулось возбужденное В. И. Суворовым дело о взыскании «запущенной доимки» с целого ряда частных тульских, югорских, ишанских, краснослободских и других заводов, принадлежавших таким известным лицам, как А. Л. Нарышкин, А. М. Черкасский, братья Никита и Акинфий Демидовы и пр. Сумма государственного интереса оказалась немалая – 143 583 рубля 21 % копейки [83] ПСЗРИ. – Т. 13. – С. 869–870.

. За это время В. И. Суворов успел стать бригадиром, побывать в 1751 г. одним из прокуроров Правительствующего сената, по представлению Сената в начале 1753 г. быть представленным к назначению в обер-прокуроры Святейшего синода. Но Елизавета Петровна это представление не утвердила, а назначила его 29 марта 1753 г. членом присутствия Военной коллегии. Тогда-то и решилось положительно дело о взыскании доимочных денег с заводчиков. В. И. Суворов не только добился сбережения государственных доходов, но и окончательно приобрел в глазах императрицы репутацию честного, хотя и сурового слуги государства, а значит, и ее самой. Неудивительно, что 18 декабря того же 1753 г. года был он произведен в генерал-майоры и стал членом Военной коллегии. Почтен был он и особым знаком доверия государыни: его включили в знаменитую Лейб-кампанию в чине вице-капрала. Это была большая почесть: возникла эта отдельная часть гвардии 31 декабря 1741 г., когда Елизавета Петровна особо почтила гренадерскую роту лейб-гвардии Преображенского полка, которая в ночь на 25 ноября того же года совершила государственный переворот и возвела ее на отеческий престол. В императорском указе было сказано:

Читать дальше

Конец ознакомительного отрывка

Купить книгу