Учет видового деления саг в историческом исследовании необходим, ибо характер содержащихся в них сведений связан с типом источника.

Королевские саги (Konungasögur) [18]– это термин, обозначающий разновидность саг, содержанием которых является история Норвегии, а точнее – история норвежских правителей (конунгов), причем каждая отдельная сага посвящена правлению одного конунга. Хронологически эти саги охватывают отрезок времени с IX по XIII в., но включают также легендарную предысторию норвежской правящей династии. Кроме того, к разряду королевских исследователи относят несколько саг из истории других североевропейских территорий. «Сага об оркнейцах» (компиляция, основанная на более ранней саге конца XII в.) и «Сага о фарерцах» (во многих отношениях приближающаяся к сагам об исландцах) примыкают к королевским сагам, поскольку речь в них идет об отношениях обитателей этих островов с норвежскими конунгами. Сохранилось также несколько саг из датской истории. «Сага о Иомсвикингах», близкая к сагам о древних временах, посвящена истории Дании X в. Еще более сходная по содержанию с этими последними, «Сага о Скьёльдунгах», известная преимущественно из латиноязычного переложения XVII в., представляла собой историю примерно двадцати поколений датских конунгов, от Скьёльда, их мифического предка, до Горма Старого (до X в.). «Сага о Кнютлингах», основанная, вероятно, на несохранившейся саге о Кнуте Святом, рисует историю датских конунгов с X до начала XIII в. [19](Все эти саги представлены в Приложениях.) Саг о шведских правителях не существует, если не причислять к таковым «Сагу об Инглингах», в которой излагается история легендарных шведских конунгов – предков конунгов норвежских.

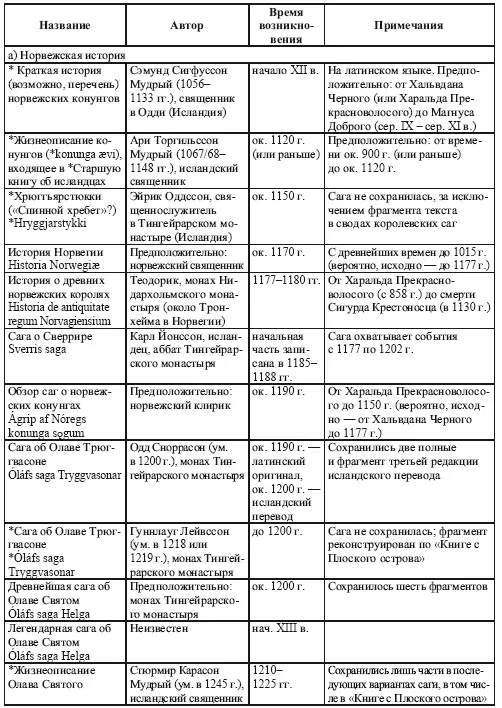

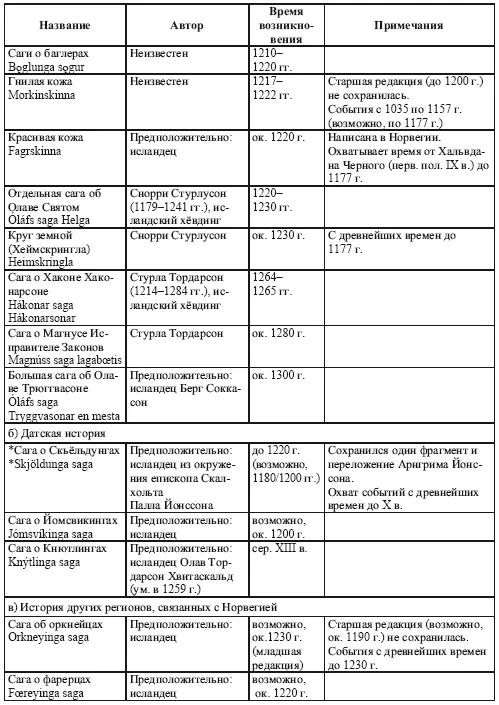

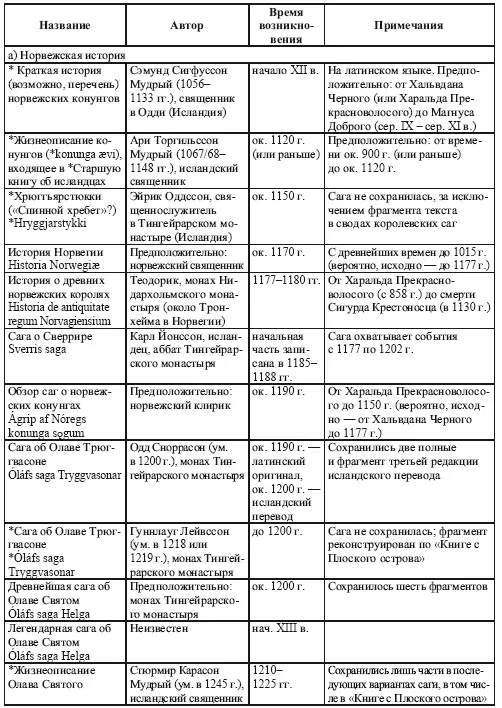

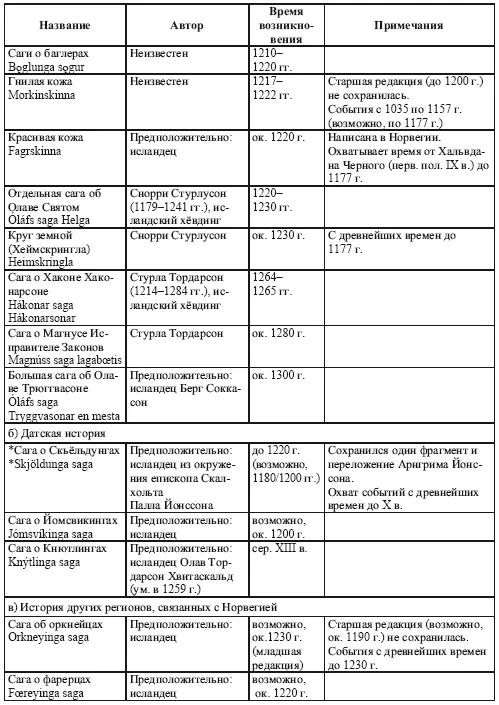

Понимая королевские саги расширительно, исследователи относят к ним не только саги, но и сочинения, выполненные в средневековой латинской исторической традиции. Для обозначения всей совокупности текстов, среди которых центральное место занимают саги о норвежских конунгах, используется термин «исландско-норвежская [20](или западноскандинавская) историография XII–XIII вв.» (см. табл. 1).

Из всех существующих в литературе схем развития королевских саг (в расширительном значении) наиболее законченной и стройной мне представляется периодизация, предложенная Т. М. Андерссоном [21]. Исследователь выделяет шесть основных стадий развития королевской саги: 1) ранние несохранившиеся королевские перечни Сэмунда и Ари (начало XII в.); 2) так называемые «норвежские синоптики (краткие обзоры)» (ок. 1170–1190? гг.); 3) формирование собственно исландской королевской саги (ок. 1150–1200 гг.); 4) большие компендиумы о норвежских конунгах («Гнилая кожа», «Красивая кожа», «Круг земной») (1220–1230 гг.); 5) королевские саги второй половины XIII в.; 6) поздние компиляции [22].

Зарождение королевских саг легко датируется, ибо два сочинения (латиноязычное Сэмунда и на древнеисландском языке – Ари) должны были возникнуть до самого раннего дошедшего до нас сочинения – «Книги об исландцах» Ари Торгильссона, – написанной в 1122–1132 гг. (что следует из предисловия к этой последней) [23]. Итак, начало королевской саги – ок. 1120 г.

Таблица 1

Западноскандинавская историография

Ко второму поколению королевских саг (ок. 1170–1190? гг.) Андерссон относит норвежские краткие обзоры (Norwegian synoptics) – латиноязычные: анонимную «Историю Норвегии» и «Историю о древних норвежских королях» Теодорика Монаха, а также написанный на древненорвежском языке неизвестным автором «Обзор саг о норвежских конунгах». Дискуссия относительно их источников весьма существенна, поскольку результатом ее может оказаться признание (либо непризнание) существования в середине XII в. самостоятельной норвежской историографической школы, конкурировавшей с исландской школой, представленной Сэмундом и Ари.

На третьей стадии, в период, условно обозначенный 1150–1200 гг., были сочинены первые самостоятельные королевские саги: это «*Hryggjarstykki» («*Спинной хребет»?) [24], многочисленные саги об Олаве Трюггвасоне и Олаве Святом, «Сага о Сверрире», «Сага о Йомсвикингах», «Сага о фарерцах», «*Сага о Хладирских ярлах», «Гнилая кожа», а также, возможно, «Сага об оркнейцах» и «Сага о Скьёльдунгах».

Принципиально важным оказывается произведенный Й. Луис-Йенсен пересмотр двух из восьми (как было принято считать) сохранившихся фрагментов «Древнейшей саги об Олаве Святом» [25]. Оказалось, что два фрагмента в AM 325 IVa 4° не восходят к NRA 52 и не являются частью «Древнейшей саги», датировка которой (до 1180 г.) до этой работы основывалась именно на них. Датированная по-новому временем ок. 1200 г., «Древнейшая сага» занимает теперь свое законное место в группе саг, сочиненных «на большой вспышке литературной активности между 1190 и 1200 гг.» [26]. Но главное: если названные фрагменты не суть часть «Древнейшей саги» (что и доказала Луис-Йенсен), то в ином свете предстает развитие королевской саги. «Освобожденная» от двух последних фрагментов, «Древнейшая сага» «перестает быть» агиографическим сочинением, а развитие жанра королевской саги уже не выглядит следствием постепенного освобождения народного таланта от сковывающих церковных традиций [27]. Ведь большинство ранних саг («Сага об оркнейцах», «Сага о фарерцах», «Сага о Йомсвикингах», «Гнилая кожа») – носят не менее светский характер, чем «Круг земной» Снорри Стурлусона. В таком случае саги-жизнеописания Олава Трюггвасона, принадлежащие Одду и Гуннлаугу, – исключение. И если смотреть на них, как на исключение, то понятным становится обращение этих монахов к латыни, в то время как уже сформировалась исландскоязычная традиция (Ари Торгильссон, Эйрик Оддссон, Карл Йонссон).

Читать дальше

Конец ознакомительного отрывка

Купить книгу