В нормальных условиях оно зависит от секреции и абсорбции ликвора. В течение суток у здорового человека вырабатывается и резорбируется до 500–600 мл ликвора, обновляясь 4 раза в течение суток. Секреция ликвора является активным процессом, она определяется гемодинамическим фактором и происходит со скоростью около 0,4 мл/мин при ВЧД менее 20 мм рт. ст. До 70–85% ликвора образуется сосудистыми сплетениями желудочков мозга, 10–12% – сосудами мозговой паренхимы и менее 5% – пиальными венами. Циркуляция ликвора осуществляется из боковых желудочков через парные межжелудочковые отверстия Монро в III желудочек, затем через водопровод мозга в IV желудочек. Далее из IV желудочка ЦСЖ через парные боковые (Люшка) и медиальное (Мажанди) отверстия выходит в субарахноидальное пространство и цистерны мозга. Всасывание ликвора осуществляется арахноидальными (пахионовыми) грануляциями в венозные синусы и частично в лимфатическую систему на уровне влагалищ черепных нервов.

Абсорбция ликвора происходит по градиенту гидростатического давления и прекращается при градиенте менее 5 мм рт. ст. В норме ВЧД равно 5–15 мм рт. ст.

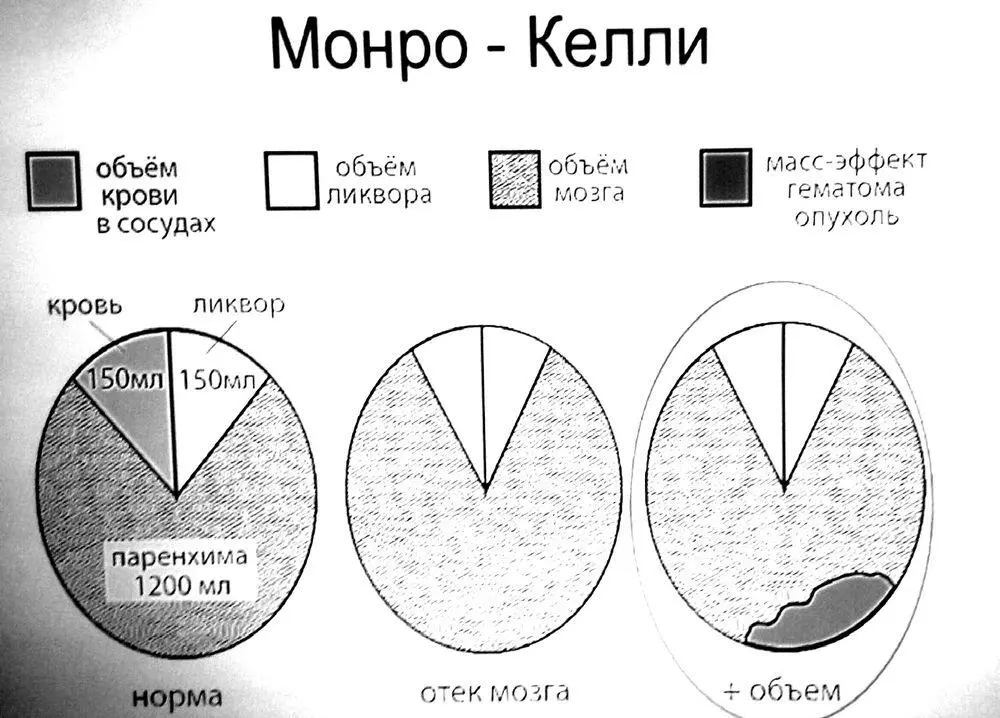

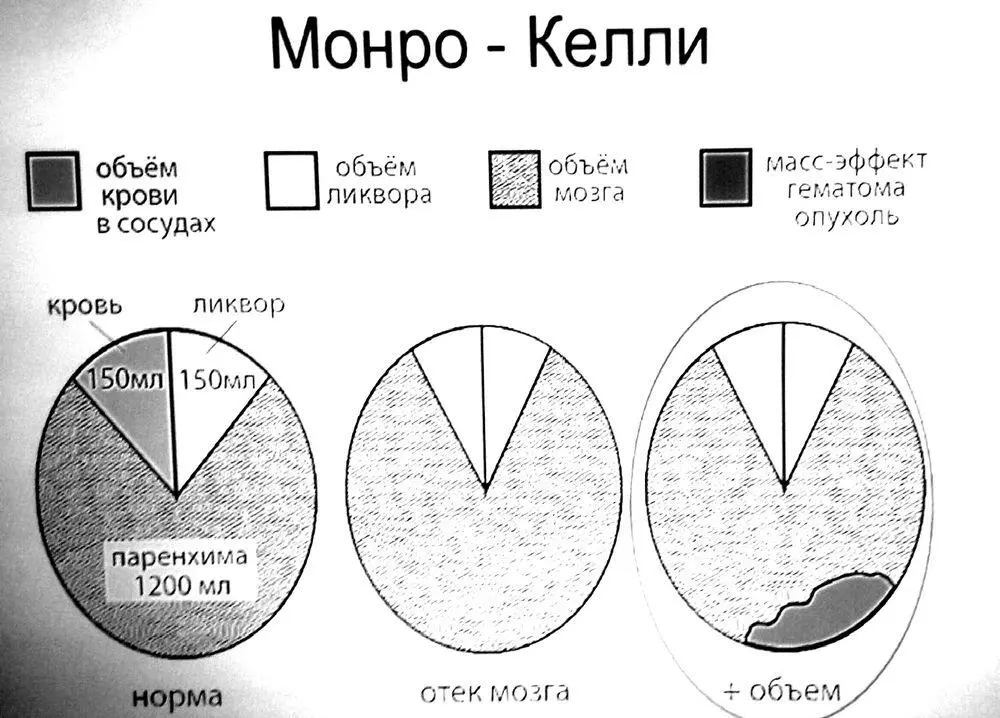

Патогенез ОГМ представлен учеными на модели прогрессирования процесса, согласно фундаментальной концепции Монро–Келли о взаимосвязи между компонентами ригидной черепной коробки (мозг, кровь, ликвор).

Согласно доктрине Монро–Келли, все пространство черепа делят на паренхиму мозга (1200 мл); кровь в сосудах мозга (150 мл); ликвор в ликворных пространствах (150 мл). Увеличение объема одного из компонентов приводит к уменьшению других составляющих. При отеке мозга сокращаются ликворные пространства и сжимаются кровеносные сосуды.

Если внутри черепа есть достаточный ресурс для изменения пространственных соотношений, то ВЧД сохраняется в пределах нормы. При вытеснении объема ликвора и крови из черепного пространства за счет увеличения объема мозга, возможность удержать ВЧД в границах нормы снижается (рисунок).

Рисунок. Схематическое распределение составляющих внутричерепной коробки Доктрина Монро–Келли.

При увеличении объема мозга вследствие отека происходит срабатывание компенсаторных механизмов, направленных на поддержание оптимального ВЧД, и, соответственно, мозгового кровотока. Если нет препятствия току цереброспинальной жидкости, компенсация происходит за счет интенсификации циркуляции и абсорбции ликвора. Дальнейшее повышение давления приводит к сдавлению тонкостенных вен и тем самым к уменьшению объема венозной крови в мозге. При истощении указанных механизмов наступает субкомпенсация со значительным подъемом ВЧД и окклюзией путей ликворооттока. Абсорбция ликвора сохранена.

В фазе декомпенсации небольшое увеличение объема мозга вызывает выраженное повышение давления. Сдавление синусов твердой мозговой оболочки и повышение венозного давления приводят к снижению градиента давления через ворсинки паутинной оболочки и прекращению абсорбции ликвора. Компрессия артериальных сосудов приводит к ишемии.

В зависимости от уровня ВЧД выделяют следующие степени внутричерепной гипертензии:

■ 1–я степень (умеренно повышенное) – 15–20 мм рт. ст..

■ 2–я (повышенное ВЧД) – 20–40.

■ 3–я степень (значительно повышенное) – свыше 40 мм рт. ст.

Значение повышенного ВЧД для организма состоит в снижении ЦПД и развитии ишемии мозга. Кроме того, внутричерепная гипертензия вызывает развитие вазомоторного паралича, при котором мозговой кровоток становится пассивной функцией артериального давления (АД).

Таким образом, повышение объема мозга вследствие отека может сопровождаться снижением церебрального кровотока с диффузным поражением нейрональных структур.

В физиологических условиях мозговой кровоток в покое составляет 55–60 мл на 100 г/мин или около 20% сердечного выброса, что отражает высокую скорость метаболических процессов в мозговой ткани. Общий кровоток в сером веществе в 3–4 раза выше, чем в белом. Степень повреждения нейронов и его обратимость прямо пропорциональны снижению мозгового кровотока. При его уменьшении от 55 до 35 мл на 100 г/мин отмечается торможение синтеза белка в нейронах, а в неврологическом статусе превалируют общемозговые симптомы функционального характера. При снижении мозгового кровотока от 35 до 20 мл на 100 г/мин происходит стимуляция гликолиза с развитием внутриклеточного лактат–ацидоза. Неврологическая симптоматика при этом носит транзиторный обратимый органический характер. Дальнейшее снижение этого показателя от 20 до 12 мл на 100 г/мин приводит к нарушению энергообеспечения нейронов и высвобождению возбуждающих нейромедиаторов. Отмечается стойкий органический неврологический дефицит обратимого характера в течение 3–6 ч. Снижение мозгового кровотока ниже 12 мл на 100 г/мин является критическим. При данном уровне кровотока в течение 6–8 мин наступает гибель (некроз) нейронов. Возникает необратимый органический неврологический дефект.

Читать дальше

![Андрей Ангелов - Covid головного мозга [ноябрь]](/books/433274/andrej-angelov-covid-golovnogo-mozga-noyabr-thumb.webp)