Традиционно когда ученые или бизнесмены хотели собрать информацию, они проводили исследования. Данные аккуратно формировались на основе чисел или флажков в окошках опросников. Сейчас все иначе. Дни структурированных, чистых и простых полученных в результате исследований данных закончились. Идя по жизни сегодня, мы повсюду оставляем свои грязные следы, которые и становятся основным источником информации.

Как мы уже видели, слова – это данные. Клики – это данные. Ссылки – это данные. Опечатки – это данные. Бананы во сне – данные. Тон голоса – данные. Хрипы – данные. Сердечный ритм – данные. Размер селезенки – данные. Я утверждаю, что поисковые запросы – наиболее разоблачительные данные.

Оказывается, фотографии – тоже данные.

Так же, как слова, собранные в книгах или в периодике и хранившиеся на пыльных полках, фотографии были вытащены из фотоальбомов и картонных коробок и оцифрованы. Они тоже были превращены в биты и байты и запущены в облако. Как текст может преподать нам урок – продемонстрировав, например, как менялась манера людей излагать свои мысли, – так и фотографии могут показать нам историю США – например, изменением способов позирования перед камерой.

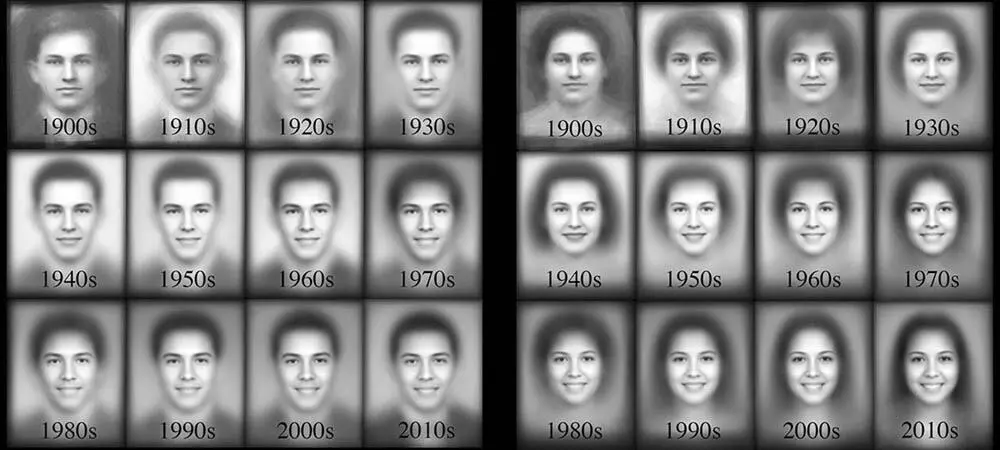

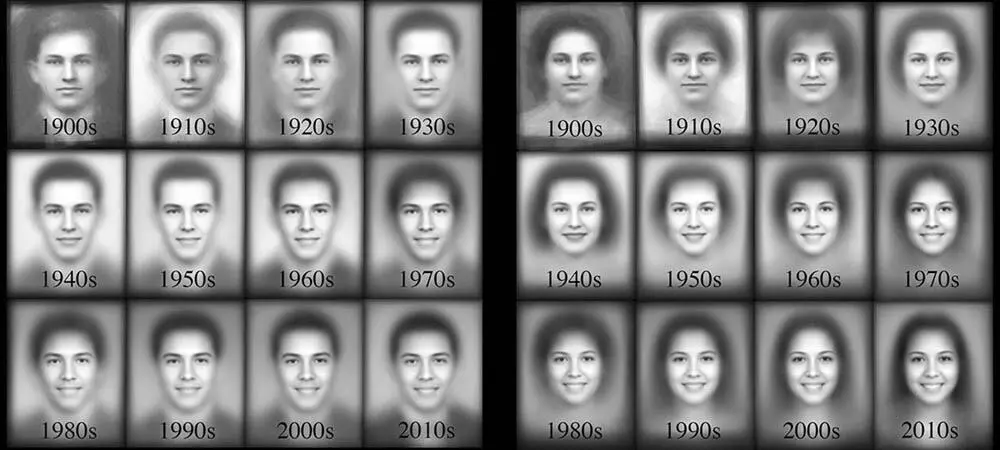

Я считаю гениальным исследование группы четырех ученых-компьютерщиков в университетах Браун и Беркли. Они воспользовались достижением цифровой эпохи: многие вузы отсканировали ежегодные фотографии выпускников [79] Kate Rakelly, Sarah Sachs, Brian Yin, and Alexei A. Efros, «A Century of Portraits: A Visual Historical Record of American High School Yearbooks» («Век портрета: визуальный исторический портрет американского школьника»), доклад, представленный на Международной конференции по компьютерной визуализации, 2015. Фото печатается с разрешения авторов.

и сделали их доступными онлайн. В интернете исследователи нашли 949 ежегодников с фотографиями учеников американских средних школ за период 1905–2013 годов. Это собрание включало десятки тысяч снимков. Используя компьютерные программы, ученые смогли создать по фотографиям «обычное» лицо каждого десятилетия. Другими словами, они смогли выяснить среднее расположение и конфигурацию носа, глаз, губ, волос. Здесь представлены типичные лица более чем за век – с разбивкой по полу:

Ничего не замечаете? Американцы – и особенно женщины – стали улыбаться. В начале XX века они фотографировались почти с каменным выражением, а в конце – просто сияли.

Так в чем причина? Разве американцы стали счастливее?

Нет. Ответить на этот вопрос помогли другие ученые. Причина – по крайней мере, на мой взгляд – просто удивительна. На заре фотографии люди относились к ней, как к живописи [80] См., например, Christina Kotchemidova, «Why We Say ‘Cheese’: Producing the Smile in Snapshot Photography» («Почему мы говорим „сыр“: Создание улыбки на фотографии»), CriticalStudiesinMediaCommunication 22, no. 1 (2005).

. Они не могли сравнить этот процесс ни с чем другим. Таким образом, фотосюжеты были скопированы с сюжетов картин. А поскольку люди, позирующие художнику для картины, не могли сохранять улыбку в течение долгих часов, они принимали серьезный вид. Люди, которых снимал фотограф, также делали серьезные лица.

Что же в итоге заставило их поменять выражение лица? Бизнес, прибыль, маркетинг, конечно. В середине ХХ века Kodak – компания, продававшая пленку и камеры – была расстроена тем, что люди делают не слишком много снимков. Тогда была разработана стратегия приучения людей снимать все больше и больше. Рекламные кампании Kodak стали ассоциировать фотографии с понятием счастья. Их целью было заставить людей приобрести привычку делать фото всякий раз, когда они хотели показать другим, что в их жизни произошло нечто хорошее. Так что улыбки в ежегодниках являются результатом этой успешной кампании (как и большинство фотографий, которые вы видите в Facebook и в Instagram сегодня).

Но данные, полученные на основе фотографий, могут рассказать нам гораздо больше, чем обозначение периода времени, когда старшеклассники начали говорить: «Сы-ы-ыр». Удивительно, но снимки в состоянии поведать нам даже о положении дел в экономике.

Познакомьтесь с одной провокационно озаглавленной научной работой: «Измерение экономического роста из космоса». Когда у документа название вроде такого, можете держать пари: я обязательно прочитаю его. Авторы работы – Вернон Хендерсон, Адам Соригард и Дэвид Н. Вайль – начали с замечания, что во многих развивающихся странах существующие измерения валового внутреннего продукта (ВВП) являются неэффективными. Это происходит потому, что значительная часть экономической активности остается незафиксированной в бухгалтерских книгах, а ресурсы правительственных учреждений, в задачу которых входит измерение производительности экономики, довольно ограничены.

Читать дальше

Конец ознакомительного отрывка

Купить книгу

![Алексей Благирев - Big data простым языком [litres]](/books/416853/aleksej-blagirev-big-data-prostym-yazykom-litres-thumb.webp)