Потом настал черед второй фазы.

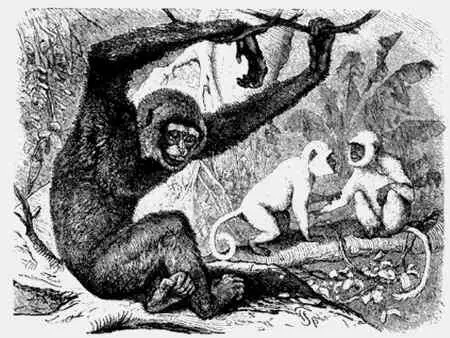

Бог Тескатлипока не утонул: умея плавать, он выбрался на берег, объятый жаждой мести. Он отыскал своего соперника Кецалькоатля, и битва богов возобновилась. В этот раз Тескатлипока проявил больше прыти и нанес Кецалькоатлю удар ногой в живот, чем вывел его из строя. После этого бог в шкуре ягуара раздул страшный ураган, превративший людей в маленьких обезьян.

Такой стала вторая фаза гибели мира.

В третьей эпохе властвовал бог-гигант Тлалок (именовавшийся также Тлалокантекухтли «тот, от кого все сияет» на языке нахуатль). Его изображением служат длинные клыки и большие круглые глаза, окруженные крокодилами. То был бог дождей. Кецалькоатль (оправившийся после боя с Тескатлипокой) и его победил: «Пернатый змей» приплыл на спине бога-крокодила и наслал на него огненный дождь. После этой победы он превратил всех людей-обезьян в индюшек, принявшихся поклоняться богу-крокодилу.

Такой была третья фаза гибели мира.

В четвертую эпоху властвовала жена Тлалока, богиня Чальчиухтлику («Носящая юбку из яшмы»), повелительница ураганов и ветров. Кецалькоатль и с ней вступил в бой, что вызвало налетевший с небес ураган, снесший горы, обрушивший на землю тучи и превративший людей, уже побывавших индюшками и обезьянами, в рыб.

Таковы, согласно ацтекской мифологии, четыре эпохи и четыре фазы гибели человечества, которые могут постигнуть его снова.

В 1950 г. психолог из университета Висконсина Гарри Харлоу начал серию опытов по изучению влияния на детенышей обезьян родительского невнимания.

Тогда считалось, что до трехлетнего возраста молодому примату (в том числе ребенку) нужны для роста только еда и сон. Сначала Харлоу разлучал новорожденных макак и их матерей в первые три, шесть, двенадцать, даже двадцать четыре месяца.

Иногда он заменял матерей манекенами с соской. Оказалось, что малыши предпочитают манекены с шерстью, а не с большими сосками с молоком, и что потребность в тактильном контакте может преобладать над голодом. Малыши, лишенные «мам»-манекенов и получавшие только соску, сами обхватывали себя руками. После возвращения в социальные группы юные макаки вели себя как аутисты, не проявляли интереса ни к соплеменникам, ни к играм, ни к сексу.

Далее Харлоу стал помещать брошенных детенышей вместе с теми, которые росли в обычных условиях, с матерями. Контакт с детенышами, обласканными родителями, отчасти снижал отрицательное воздействие разлуки с матерью.

Взрослея, молодые макаки, лишенные родительского внимания, превращались во взрослых особей, не способных к общественной жизни. Они не могли спариваться с особями противоположного пола и демонстрировали агрессивное или иное нестандартное поведение, подобно людям с психозами. Эти эксперименты послужили толчком для других исследований привязанности (например, англичанина Джона Боулби в 1958 г.).

Как представляется, особь не понимает, что любима, если эта любовь не демонстрируется физически: если малыша не берут на руки, не ласкают, не баюкают, если с ним не разговаривают.

Остается мечтать о законодательном закреплении права всех рожденных детей на любовь со стороны по крайне мере одного родителя и вытекающий отсюда долг родителей любить своих детей.

Рост, развитие, созревание – все это подготовка к одинокой жизни. Первый шаг к одиночеству – расставание с материнской утробой. Новорожденный покидает это теплое, сырое, безмолвное убежище и оказывается в холодной, сухой, шумной среде, где ему не гарантировано постоянное питание.

Второй шаг – отъем от груди. У новорожденного существует химическая связь с матерью через кормящую грудь, которая прерывается при замене груди пластиковой соской. Некоторые до конца жизни не в состоянии простить это первое жульничество людям, которым полагается их любить…

Третий шаг делает сама мать. Ребенок сознает, что иногда она уходит и не сразу возвращается. Для него это травма.

В дальнейшем ребенок будет вынужден отказаться по очереди от всего, что дает ему уверенность: от молочных зубов, детской кроватки, школы, родителей… Он расстанется с юношескими иллюзиями, с верой в Деда Мороза, в Ганса Траппа [1], в зубную фею, в прекрасного принца или принцессу, в справедливость, мораль, богатство.

Читать дальше

Конец ознакомительного отрывка

Купить книгу

![Бернар Вербер - Революция муравьев [litres]](/books/386383/bernar-verber-revolyuciya-muravev-litres-thumb.webp)

![Бернар Вербер - Последний секрет [litres]](/books/416925/bernar-verber-poslednij-sekret-litres-thumb.webp)

![Бернар Вербер - Отец наших отцов [litres]](/books/420700/bernar-verber-otec-nashih-otcov-litres-thumb.webp)

![Бернар Вербер - Рай на заказ [litres]](/books/424077/bernar-verber-raj-na-zakaz-litres-thumb.webp)