Перейдя от камня, «литос», к бронзе, «халкос», то есть открыв железо, яхвисты произвели халколитическую революцию. Плавление металла – первое полное преобразование вещества человеком.

С Синая кениты прошли на север берегом Средиземного моря и основали порт Тир, потом достигли Кипра («Киприс», отсюда французское «куир» – ценный минерал медь). Они же основали Сидон (нынешняя Сайда), чем заложили основы цивилизации, названной гораздо позже «финикийской».

Бронза служила яхвистам не для изготовления оружия: они делали из нее загадочные предметы, видимо, культового назначения – куколок высочайшего металлургического качества. Профессор Жерар Амзаллаг, долго изучавший кенитов, считает, что их бог был не властелином, а «катализатором», способным вселять в существа силу своим «дыханием»: «Яхве» – это звук, издаваемый кузнечными мехами. Позднее это представление о божественном творении при помощи дуновения будет отражено в Библии, где сказано, что человек создан из земли («адама») и из Божьего дыхания.

Муравьи населяют Землю вот уже сто миллионов лет, человек – не больше трех миллионов. Сто миллионов лет муравьи строят все более крупные поселения, вплоть до куполов на десятки миллионов особей.

Но их привычки при пристальном рассмотрении покажутся нам весьма экзотичными. Во-первых, большинство муравьев бесполы. В размножении задействована крохотная часть популяции: принцессы и принцы. Последние при совокуплении умирают от наслаждения, так что муравейник быстро остается без самцов. Одна-единственная матка продолжает нести яйца. Постоянно уведомляемая о потребностях муравейника, она производит на свет потомство ровно в том количестве и того качества, что необходимы для выживания сообщества. Каждая особь рождается с заранее назначенной функцией. Поэтому у муравьев нет ни безработицы, ни нищеты, ни частной собственности, ни полиции. Нет также ни иерархии, ни политической власти. Это республика идей. Каждый независимо от своего возраста и назначения готов предложить всему обществу какую-то идею. В зависимости от ее качества и информации, сообщаемой ее автором, идея либо принимается, либо нет.

Муравьи занимаются сельским хозяйством: выращивают в своих поселениях грибы. Им знакомо животноводство: они пасут в кустах шиповника стада тлей. Муравьи изготавливают инструменты, в частности, челнок для сшивания листьев. У них есть представления о химии: они пускают в ход антибактериальную слюну для врачевания личинок и кислоты для борьбы с врагами.

А взять архитектуру: в муравейниках есть солярии, подвалы, царские покои, помещения для выращивания грибов.

Но было бы заблуждением считать, что в муравейнике все трудятся. Треть населения бездельничает: спит, праздно гуляет. Еще треть занимается бесполезными делами или даже мешает другим – например, роет тоннель, из-за которого другой тоннель обрушивается. Наконец, последняя треть исправляет ошибки предшественников и по-настоящему строит муравейник и занимается там менеджментом. В конце концов система действует.

Муравьи воюют, но драться обязаны не все. Зато на преуспеяние сообщества работают все до одного. Общий успех для них важнее личного.

После того как сообщество истребит всю окрестную добычу, оно полностью перемещается. Муравьи мигрируют и начинают строительство на другом месте. Так создается равновесие между муравейником и природой: он ничего не разрушает, наоборот, способствует вентиляции почвы и циркуляции пыльцы.

Муравьи – пример успешного общественного животного. Они колонизировали практически все биотопы, от пустынь до Северного полюса. Они выжили после атомных бомбардировок Хиросимы и Нагасаки. Они существуют, не мешая друг другу, в прекрасном симбиозе с планетой.

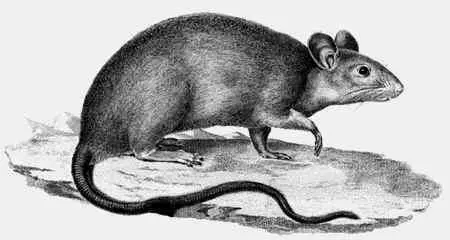

Ученый из лаборатории поведенческой биологии университета Нанси Дидье Дезор посадил в клетку шесть крыс с целью изучить их способность к плаванию. Единственная дверца клетки вела в бассейн, который надо было переплыть, чтобы добраться до кормушки. Быстро выяснилось, что крысы не бросаются на поиск еды все вместе. Похоже, они распределяют между собой роли. Две крысы оказались эксплуатируемыми пловцами, две – не плавающими эксплуататорами, одна – автономным пловцом и одна – не умеющим плавать «козлом отпущения». Эксплуатируемые ныряли в поисках пищи, а когда возвращались, эксплуататоры подвергали их побоям, заставляя отдать принесенное. Они подъедали остававшееся после насыщения своего начальства. Начальство никогда не бросалось в воду, ограничиваясь побоями пловцов.

Читать дальше

Конец ознакомительного отрывка

Купить книгу

![Бернар Вербер - Революция муравьев [litres]](/books/386383/bernar-verber-revolyuciya-muravev-litres-thumb.webp)

![Бернар Вербер - Последний секрет [litres]](/books/416925/bernar-verber-poslednij-sekret-litres-thumb.webp)

![Бернар Вербер - Отец наших отцов [litres]](/books/420700/bernar-verber-otec-nashih-otcov-litres-thumb.webp)

![Бернар Вербер - Рай на заказ [litres]](/books/424077/bernar-verber-raj-na-zakaz-litres-thumb.webp)