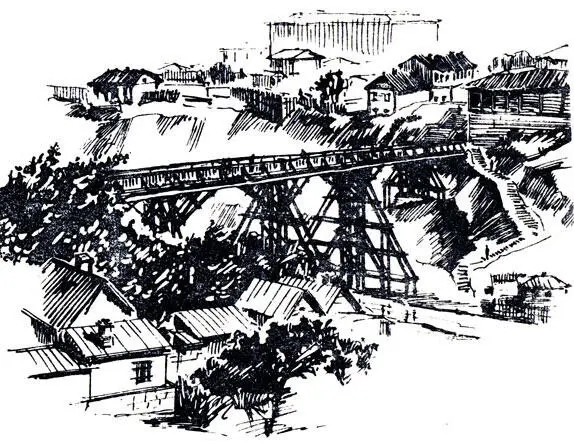

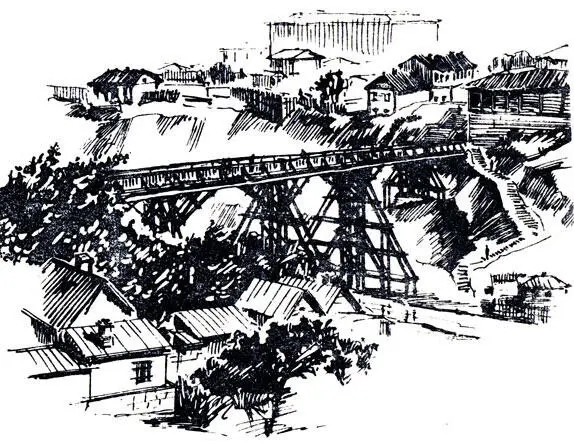

Деревянные конструкции подвержены гниению и пожарам, поэтому их применяют главным образом для временных сооружений, например краткосрочного восстановления мостов на фронтах Великой Отечественной войны 1941–1945 гг.

Пешеходный мост через Глебучев овраг в Саратове

Во время Великой Отечественной войны для быстрого восстановления железнодорожных мостов до паводка применяли деревянные свайные, рамные и ряжевые опоры с балочными металлическими пролетными строениями.

На Кавказе, где камень был подручным материалом, сохранилось множество древних мостов, строившихся в XI–XVII вв., через реку Беслети в Сухуми, приток Квирилы реку Чолабури в Чалатке, реки Дебеда в Санаине у железнодорожной станции Алаверды и Касах в Аштараке. Однопролетный мост на Беслети не сохранился полностью: утрачена надсводная кладка на его концах, осталась только наиболее прочная конструкция — свод. Мост сложен из крупных плит известняка, обтесанных в форме клинчатых блоков высотой 1 м и толщиной 30–35 см. Между блоками — прослойки в два ряда большого тонкого кирпича в толстом слое окаменелого известкового раствора. На фасадных поверхностях камней свода просматриваются буквенные знаки грузинского алфавита, составлявшие мемориальную надпись, которая дала основание датировать мост XII в. Приблизительно к тому же времени относится сохранившаяся арка пролетом 17,5 м через реку Тедзами в Рконском районе.

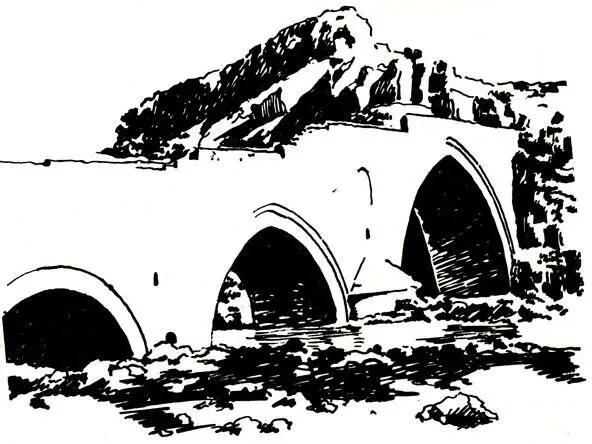

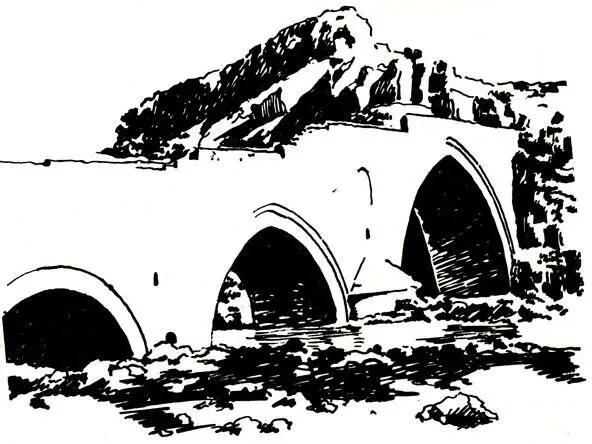

Мост через реку Касах в Аштараке. Армения. 1664 год

При въезде в Аштарак (Армения) трехпролетный кирпичный мост, построенный в 1664 г., имеет три пролета: 15,1, 8,95 и 7,65 м и общую длину 75 м. Стрельчатая форма больших сводов и полуциркульная малого, кривизна моста в плане (дорога — изогнута над опорой между средним и малым пролетами), различный профиль обрамлений, а также то, что замковые камни находятся на разной высоте, указывают на то, что своды возведены не в одно и то же время. Мост вписывается в торный пейзаж, естественно продолжая дорогу по склону скалы.

Для экономии дерева кружал многих каменных мостов Кавказа, когда не требовалась красота и правильность очертаний, делали свод не на всю величину пролета, а только в середине под вершиной арки. Опору начинали расширять постепенно, выпуская в пролет концы камней каждого последующего ряда кладки, иногда с наклоном, до тех пор, пока они могли держаться раствором. Таким образом, опора перерастала в арку без четко выраженной пяты. Так построен мост через Чолабури в Чалатке. Кружала держались на горизонтальных брусьях; в кладке опор видны гнезда, в которых помещались их концы.

Кладка моста, опор и сводов выполнена на известковом растворе из грубо обработанных или необработанных естественных каменных плит различной породы и формы без точного соблюдения рядов кладки. Устойчивость и прочность сооружения составляла главную заботу его строителей и определила формы основных частей. Они стали причиной интересных иллюзорных явлений…

Мост через реку Чолабури в Чалатке. XII век

От Зестафони до Чалатки можно было добраться либо по шоссе на попутных машинах, либо пешком по горной тропе, более короткой. Я выбрал тропу и вышел на рассвете. Солнце уже поднялось и начинало согревать воздух после ночной прохлады, когда я дошел до старинного каменного храма Сакара, но в низких местах еще задержался туман. На возвышенности тропинка влилась в проезжую дорогу, по которой начался спуск к селению и долине реки. Дома здесь на высоких сваях, потому что река близко и место заливное. Моста еще не видно. Он в глубоком овраге. Дорога, спускаясь, в самом низу вдруг образует крутой горб (на мосту). На дне оврага блестит речка.

Сверху мост кажется небольшим. Спустившись к нему, вижу, что он огромный. Над головой высоко поднялись своды. Древние строители выбрали самое узкое место, где берега придвинуты близко один к другому и особенно круты. Левый представляет почти вертикальный обрыв. Пята свода поставлена прямо на скалу. При обмере мост оказался не так уж велик: полная длина 50 м, крайние пролеты 6,5 и 6,15, средний 13,8, высота около 10 м. Самая высокая точка находится над серединой большого пролета. От нее проезд прямыми уклонами круто спускается к обоим концам моста. Наверху при входе на мост видна дорога с невысокими стенками парапетов по сторонам. Дорога и стенки, поднимаясь к середине, переламываются резким углом над горбом моста, исчезая по другую сторону. Сделав несколько шагов, я неожиданно быстро оказался на середине, и снова объяснил это визуальной ошибкой. А смогут ли на мосту разъехаться две встречные автомашины? Ширина проезда 3,8 м. Смерил длину от вершины горба до восточного устоя, потом до западного, еще раз, для проверки, ширину. Она оказалась не такой, как в первый раз. Посмотрев внимательнее, я определил, что ширина переменная. Измерение в нескольких местах показало, что самое узкое место находится над серединой большого пролета, равномерно расширяясь к обоим концам. Но почему? Зачем на въезде и выезде дорогу делать шире? Это осталось загадкой. Зато мне было понятно, почему путь от въезда до середины кажется длиннее: реальное сужение дороги взор невольно воспринимал как зрительную перспективу. Проделав опыт, я подтвердил догадку: стоило дойти до середины и, обернувшись, посмотреть назад, как это же расстояние выглядело совсем коротким. Возникало обратное явление — вдаль ширина увеличивалась и зрительная перспектива как бы исчезала. Причина этого приема мостостроителей выяснилась только впоследствии, при построении обмерного чертежа в масштабе.

Читать дальше