Несомненно, широкое применение новых прогрессивных машин в сельскохозяйственном производстве сопровождается постепенным сокращением или даже отмиранием функций тяжелого ручного труда, существенным возрастанием роли умственного труда по сравнению с физическим; расширением трудовых функций на основе совмещения самостоятельных трудовых операций, усилением творческого характера труда, сокращением рабочего времени и, отчасти, облегчением труда, ростом унификации трудовых операций. Однако, по нашему мнению, остается до сих пор актуальным высказывание В.И. Ленина о том, что «…есть особенности земледелия, которые абсолютно неустранимы… Вследствие этих особенностей крупная машинная индустрия в землевладении никогда не будет отличаться всеми теми чертами, которые она имеет в промышленности» [38, c. 137]. По нашему мнению применительно к сельскохозяйственному производству, квалифицированным трудом является труд сложный по содержанию, требующий специальных знаний, производственного опыта и предъявляющий повышенные требования к ответственности за результаты труда.

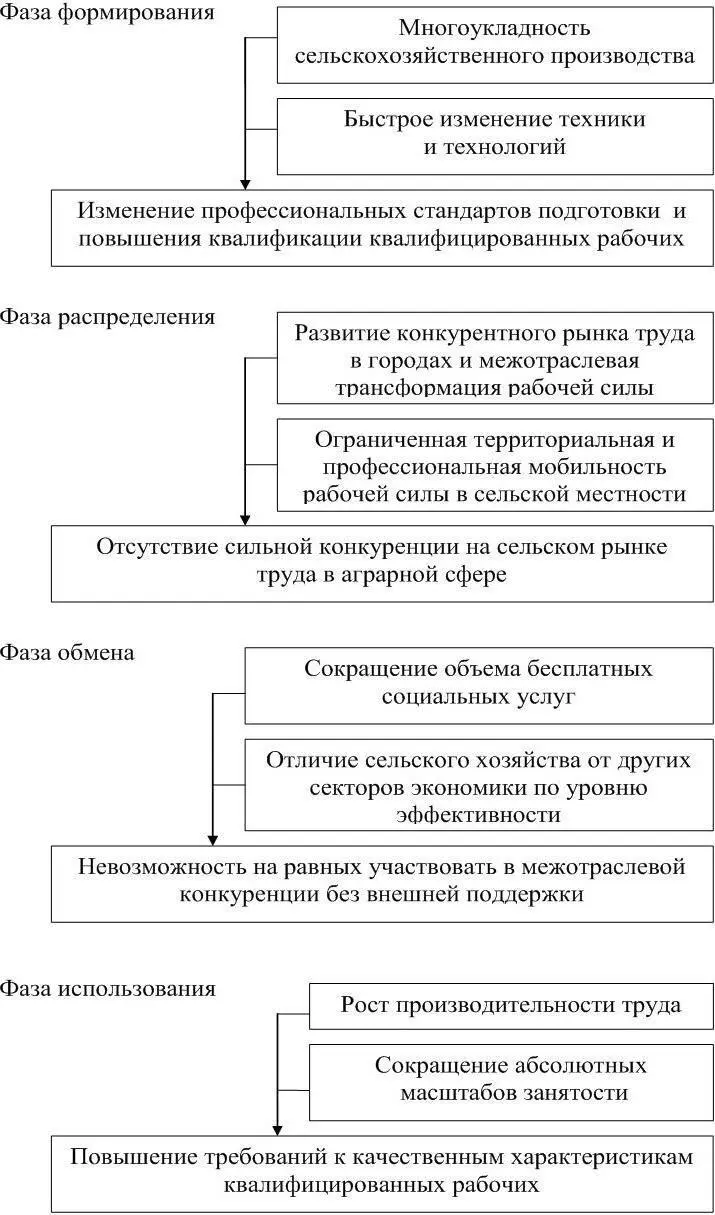

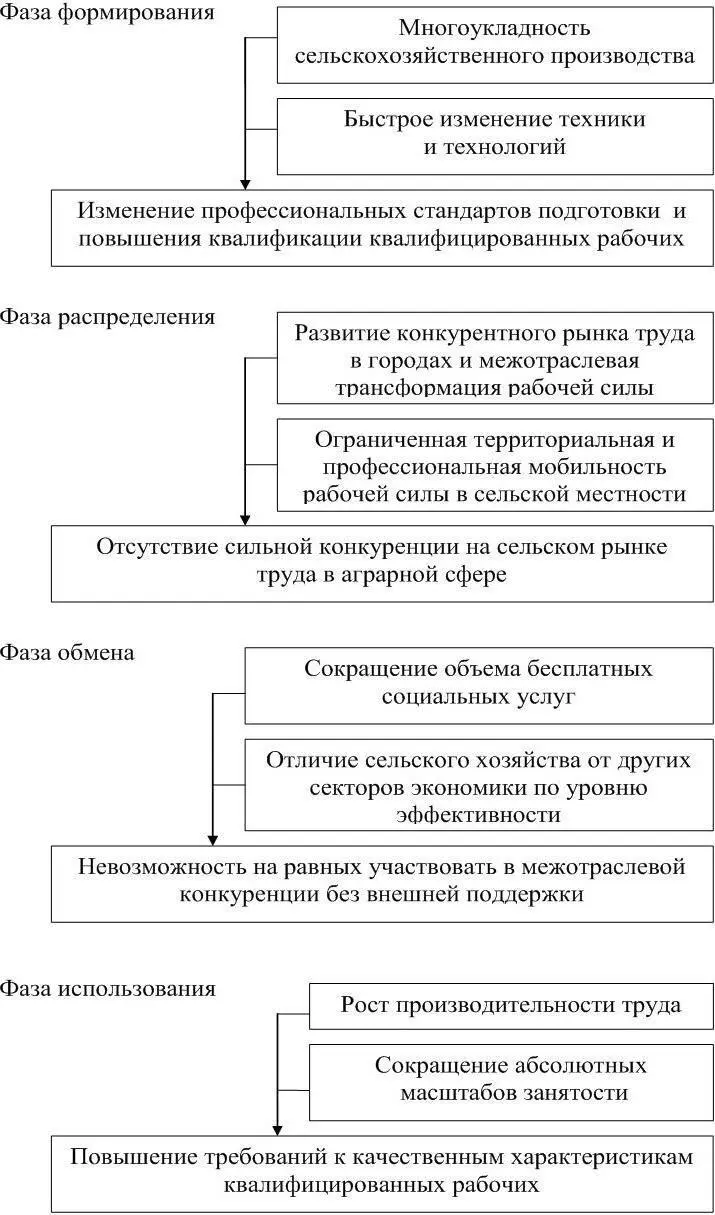

В современных условиях можно выделить следующие особенности воспроизводства квалифицированных рабочих сельского хозяйства, проявляющиеся в фазах формирования, распределения, обмена и использования (рис. 3).

В связи с тем, что существующая многоукладность сельскохозяйственного производства будет развиваться и эволюционировать в условиях быстроменяющейся техники и технологий важно определиться с базовой частью подготовки необходимой для квалифицированного рабочего и системой повышения квалификации.

В 80-ые годы прошлого столетия, данные вопросы ставились в теоретическом плане в работах В.Ф. Машенкова, Б.П. Панкова, А.П Царькова и других исследователей. Так, утверждалось, что многоукладное производство потребует рабочих разного уровня профессиональной подготовки. В настоящее время эти идеи не устарели, но требуют определенного уточнения, так как в то время шла речь о развитии крупного сельскохозяйственного производства, и не предполагалось равноправного с ними существования мелкотоварных подворий [90, c. 47]. В этом отношении прежняя парадигма на подготовку рабочего-универсала, владеющего 3-4 смежными профессиями, должна быть заменена и дифференцирована с учетом многоукладности аграрной экономики и одновременного существования в ней различных укладов: от высокотехнологических, ресурсосберегающих до достаточно примитивных, основанных на использовании малоквалифицированного труда.

А.В. Козлов [25, c. 152-169], говоря о разработке четких профессиональных стандартов, на которые опиралась бы система базового профессионального образования, также ставит эти проблемы. Однако в его работах нет четких рекомендаций по построению сети начального профессионального образования и интеграции ее со средним и высшим образованием. В связи с переходом на всеобщее полное среднее образование необходимо четко ответить на очень важный вопрос о том будут ли сохранены ПТУ и лицеи, и в какой мере они восполнят пробелы в системе воспроизводства квалифицированных рабочих.

Рисунок 3 – Особенности воспроизводства квалифицированных рабочих сельского хозяйства

Слабое развитие единого рынка жилья и наличие неравноценных социально-инфраструктурных условий проживания на селе в региональном разрезе неизбежно порождают ограниченную территориальную и профессиональную мобильность рабочей силы.

При использовании квалифицированной рабочей силы в большей массе товарных подворий работники мало заинтересованы в дальнейшем повышении своего профессионального мастерства и классности. В силу низкой товарности и неустойчивости производства, отсутствия сильной конкуренции работники данных хозяйств, как показали наши исследования, вполне удовлетворены уже имеющимися профессиональными навыками и старой техникой и не собираются затрачивать дополнительные средства на повышение квалификации. Таким образом, использование рабочей силы в мелкотоварных предпринимательских структурах в значительной мере сковывает развитие человеческого фактора и не создает стимулов к постоянному повышению уровня своего профессионального мастерства.

В условиях рыночных отношений происходит резкое сужение сферы, так называемых «бесплатных государственных социальных услуг», особенно, в области здравоохранения, образования, обеспечения жильем.

Читать дальше

Конец ознакомительного отрывка

Купить книгу