Таким образом, патентование можно рассматривать как компромисс между интересами общества и заявителя. Разумеется, этим функции патентования не исчерпываются, но главное именно это. Заявитель раскрывает обществу свое знание, а государство от имени общества предоставляет ему легальную монополию на использование патентуемого изобретения или полезной модели. Такой обмен очень наглядно представлен в истории патентной системы.

Первый в мире патент был выдан во Флоренции в 1421 году одному из титанов возрождения Филиппе Брунеллески. Республика Флоренция выдала Брунеллески специальный документ (патент), предоставив ему монополию на производство изобретенной им баржи со спускоподъемным механизмом для облегчения транспортировки мрамора. Монополия продлилась три года и позволила Брунеллески извлечь выгоду из изобретения, описанного его современниками как «Il Badalone» («Монстр»). В патент, выданный Брунеллески, флорентийская республика включала преамбулу, которая выражала основу договора с будущими изобретателями, чтобы они раскрывали свои изобретения на выгодных для себя условиях. По сути это был договор присоединения между государством и любым будущим изобретателем.

Следует обратить внимание на то, что Республика проявила заинтересованность в том, чтобы изобретение было раскрыто, и выразила готовность обеспечить ради этого легальную монополию. Таким образом, монополия на основе сохранения изобретения в тайне обменивается на легальную монополию с раскрытием тайны. Именно в этом суть патентной системы и ее большое достоинство. Этот обмен можно также представить как обмен реальными опционами. В самом деле, сохраняемое в секрете знание при благоприятных условиях можно с выгодой использовать, приложив некоторые усилия. То же самое с легальной монополией на изобретение.

Следует также напомнить, что в США результаты НИОКР (R&D), полученные при бюджетном финансировании, не могут охраняться как ноу-хау. В обязательном порядке они патентуются или публикуются в открытой печати, а в случае разработки программного обеспечения оно должно быть с открытым кодом. У нас в России важность этих принципов, заложенных еще в период формирования патентной системы, все еще не до конца осознана. Сохранять результаты финансируемых из бюджета НИОКР в режиме коммерческой тайны считается нормальным. А зря.

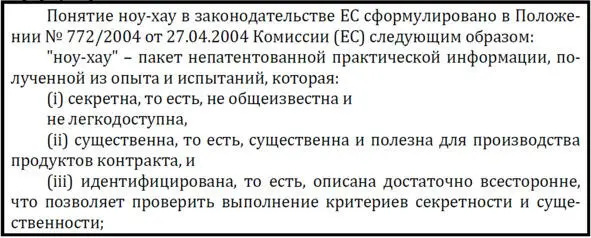

Институт ноу-хау – нечто гораздо более сложное и тонкое, чем статья 1465 ГК РФ или закон о коммерческой тайне №98-ФЗ. А потому ограничиться определением, сформулированным в статье 1465, и его критикой было бы не совсем правильно. Хотя формально вопрос об оценке ИС не связан с тонкостями охраны, передачи и использования ноу-хау, связь здесь имеется. Частично она реализуется через функциональный подход к оценке. Как уже говорилось выше, функциональная стоимость определяется как функция от управления, а управление – это, в том числе, управление знаниями, включая ноу-хау. Следовательно, функциональная стоимость ноу-хау определяется как функция от управления ноу-хау. Но управление ноу-хау предполагает реальное владение предметом. По этой причине необходимо иметь представление о том, как реально охраняется ноу-хау, как происходит раскрытие и передача ноу-хау, а это, в свою очередь, предполагает знакомство с альтернативными подходами к регулированию всего процесса. Он регулируется не одинаково в разных странах. Далеко не везде есть законы о коммерческой тайне или что-то им подобное. Например, в США есть модельный закон и отдельные законы в 38 штатах. В большинстве европейских стран таких законов нет, соответствующие отношения регулируются договорным правом. Однако в антимонопольном законодательстве ЕС есть изъятия, облегчающие передачу технологий, в том числе передачу ноу-хау. А в связи с этим есть и определение понятия ноу-хау, сформулированное в явном виде.

Понятие ноу-хау в законодательстве ЕС разительно отличается от того, что есть у нас в статье 1465 ГК РФ. Оно сформулировано гораздо более конкретно и, казалось бы, узко, но все рассмотренные выше случаи охватывает. Так получается благодаря меньшей жесткости ограничений. Не нужен ни режим коммерческой тайны, ни полная недоступность всем третьим лицам.

В экономической литературе широкую известность получил парадокс, известный как парадокс Эрроу. До того, как суть ноу-хау раскрыта потенциальному покупателю, он не может определить нужность и ценность скрываемого знания. А после того, как он ознакомлен с ноу-хау, у него уже нет необходимости покупать доступ к этому ноу-хау, так как все понятно. Отсюда делается вывод о том, что продавать знания (ноу-хау) практически невозможно. Между тем, техника продажи ноу-хау на практике разработана довольно хорошо. Выход состоит в заключении договора о раскрытии информации и опционного соглашения.

Читать дальше

Конец ознакомительного отрывка

Купить книгу