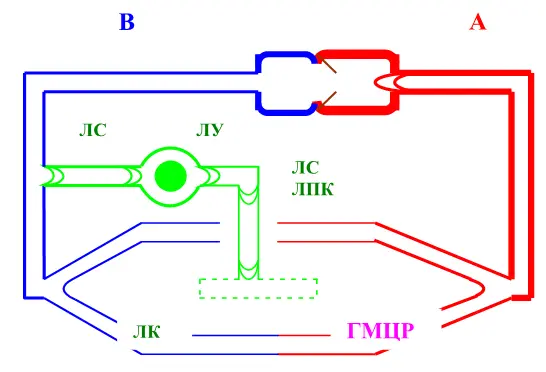

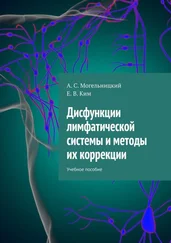

Лимфатическая система имеет следующие особенности строения: 1) корни лимфатического русла не связаны с кровеносным руслом, а следовательно – с сердцем, главным двигателем крови, поэтому скорость лимфотока, лимфатическое давление низкие (в лимфатических капиллярах – до 5–10 мм рт.ст., в кровеносных капиллярах – 20–30 мм рт.ст.); 2) лимфатическая система не замкнута в круг, ее корни начинаются слепо или образуют петли сетей без их прямого соединения с кровеносным руслом. Поэтому нет лимфообращения, лимфоотток из органов носит маятникообразный, колебательный характер, который в большей степени, чем кровоток, зависит от вспомагательных, внесосудистых факторов; 3) для строения лимфатического русла характерны клапаны – окружные складки стенки, выступающие в полость русла.

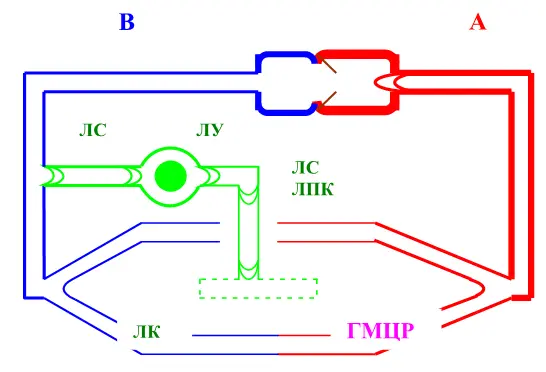

Схема организации сердечно-сосудистой системы: Ао –аорта; В –полая вена; ГМЦР –гемомикроциркуляторное русло; ЛК, ЛПК, ЛС, ЛУ –лимфатические капилляр, посткапилляр, сосуд и узел. Прерывистый эндотелиальный контур ЛК символи-зирует клапаноподобное устройство подвижных межэндотелиальных контактов

Они являются атрибутом всех лимфатических сосудов, кроме капилляров. Клапаны ограничивают обратный лимфоток; 4) «прерывистость» лимфатических путей – лимфатические узлы разделяют в экстраорганном лимфатическом русле афферентные и эфферентные лимфатические сосуды, являются функциональными анастомозами лимфатического и кровеносного русла: прямого перехода крови между ними в узлах нет, но через соединительную ткань между сосудами (интерстициальные каналы) возможны переход жидкости и миграция лимфоцитов. Лимфатические узлы выполняют депонирующую и резорбирующую функции – накопление и частичное всасывание лимфы в кровь.

Лимфатическая система имеет следующие основные звенья : 1) лимфатические капилляры; 2) лимфатические посткапилляры; 3) лимфатические сосуды; 4) лимфатические узлы; 5) лимфатические стволы; 6) лимфатические протоки.

Лимфатические капилляры – корни лимфатической системы. Они образуют трехмерные (объемные) и двухмерные (плоскостные) сети, в зависимости от конструкции органа. В местах соединения капилляров определяются их расширения (лакуны). Это способствует выполнению лимфокапиллярной сетью депонирующей функции. В некоторых органах в такой сети обнаруживаются пальцевидные, слепозамкнутые выросты (млечные синусы в кишечных ворсинках и др.).

Лимфатический капилляр, по сравнению с кровеносным, имеет ряд особенностей строения: 1) слепое начало (один конец замкнут или переходит в петлю сети капилляров); 2) более широкий просвет (20–200 мкм); 3) более тонкая эндотелиальная стенка (0,05–0,3 мкм); 4) извилистые очертания, поскольку отсутствует базальная мембрана. Это способствует прохождению крупных частиц и даже клеток в просвет лимфатического капилляра; 5) тонкие, обычно ретикулярные волоконца (стропные или «якорные» филаменты) соединяют лимфатический эндотелий с окружающими коллагеновыми волокнами. Эти «якоря» препятствуют сдавлению просвета лимфатического капилляра в случае большего гидростатического давления в окружающих тканях и способствуют их дренажу. Через временные и постоянные щели между эндотелиоцитами просвет лимфатических капилляров переходит в интерстициальные (предлимфатичетические) каналы – тканевые «щели», ячейки в густых сетях соединительнотканных волокон, заполненные коллоидом углеводов и белков (гликопротеины, протеогликаны), без собственной клеточной стенки и постоянного просвета. По ним, через подвижные контакты (внутристеночные миниклапаны) или сквозь эндотелиоциты (пиноцитозные пузырьки, трансцеллюлярные каналы) тканевая жидкость «стекает» в полость лимфатических капилляров с образованием лимфы.

Лимфатические и кровеносные микрососуды тесно переплетаются (разделены тонкими прослойками соединительной ткани с повышенным содержанием волокон), их функции сопряжены (специализация и кооперация соответственно разной проницаемости их стенок). Участки микроциркуляторного русла, прилежащие к магистральным артериоле и венуле, разделены их крупными ветвями на «микрорайоны». В их составе определяются «функциональные модули», чаще разветвленно-линейной конструкции – сети метаболических микрососудов (капилляры) между ветвями терминальной артериолы и корнями собирательной венулы. Иногда круговые пучки (спаренные анастомозы) этих транспортных микрососудов образуют кольцевые модули. Лимфатические капилляры проходят около кровеносных капилляров и посткапиллярных венул.

Читать дальше

Конец ознакомительного отрывка

Купить книгу