Разработана промышленная классификация бентонитового сырья, в которой все бентониты с высоким содержанием монтмориллонита разделены на три группы (У.Г. Дистанов, 19911998): бентониты для окомкования и буровых растворов; литейные бентониты; бентониты-адсорбенты.

В первую группу включены бентониты, имеющие набухаемость от 15 и выше. Все эти бентониты отличаются высоким содержанием монтмориллонита, более 80 %. Сумма обменных катионов превышает 75 мг-экв/100 г. Монтмориллонит, как правило, имеет Na-форму от природы или после активации. Из подобного бентонита могут быть получены не офлюсованные окатыши при содержании глинистой связки порядка 0,3-0,5 %, а также высокодисперсные буровые растворы. В первую группу входят: греческий (о-в Милос), индийский (западное побережье Индии), Асканское (Грузия), Таганское (Казахстан) и Огланлинское (Туркмения). Весьма близки к первой группе также бентониты некоторых участков Даш-Сахалинского и Сари-Гюхского месторождений (Азербайджан и Армения соответственно) (Грабовенский И.И. с соавт., 1984; Д.Г. Козманишвили и др., 1980).

Во вторую группу включены бентониты среднего качества с набухаемостью 9-15. Сумма обменных катионов обычно 60-75 мгэкв/100 г глины. Содержание ММ не должно быть ниже 70-80 %. Монтмориллонит обычно Ca-Mg-состава. При активации промышленные свойства такого бентонита значительно уменьшаются. К этой группе относится основное количество поступающих на рынок в данное время бентонитов Даш-Сахалинского и Сари-Гюхского месторождений и, возможно, сырье Черногорского (Десятый Хутор, Западная Сибирь), а также большинство бентонитов из месторождений Румынии, Турции и Югославии (У.Г. Дистанов, 19901998).

Бентониты третьей группы бентоподобные глины характеризуются низкой набухаемостью. Сумма обменных катионов 40-60 мг-экв/100 г сухого остатка и ниже. Содержание ММ обычно 5570 %. Монтмориллонит относится к Са-разновидности. Сюда входит сырье практически всех месторождений Центральной России, Урала, Западной Сибири и т.д. Из зарубежных – некоторые месторождения Германии. К бентонитам, которые используются как адсорбенты, предъявляются свои специфические требования. Среди примесей наиболее благоприятны цеолиты, кристобалит, опал органического происхождения. Высокими адсорбционными свойствами обладают бентониты месторождения Гумбри (Грузия), месторождений из окрестностей Нальчика (Кабардино-Балкария) и др.

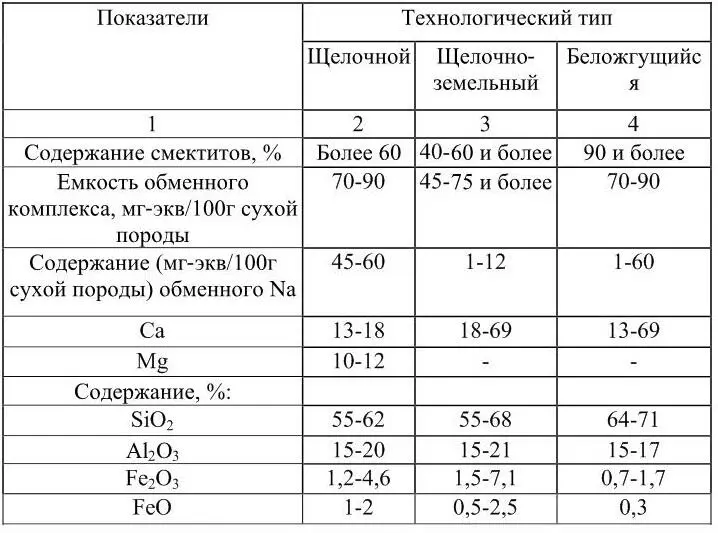

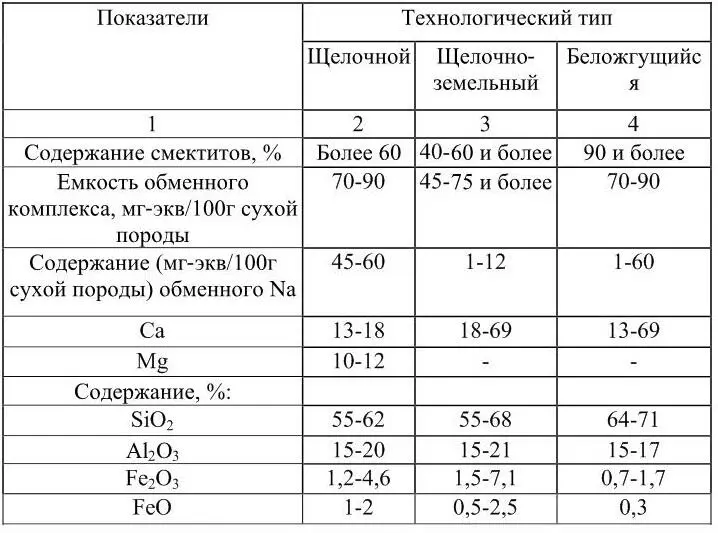

Бентониты каждого класса могут быть представлены как щелочной, так и щелочноземельной разновидностями в зависимости от содержания обменных катионов щелочных и щелочноземельных металлов, в основном, натрия и кальция (табл. 2).

Таблица 2. Промышленная классификация технологических типов бентонитов (Дистанов У.Г., 1998)

К щелочным отнесены бентониты, в обменном комплексе которых содержится не менее 60 % обменных катионов натрия от общей обменной емкости.

Известная технологическая классификация в большей степени относится к щелочным бентонитам, месторождений которых на территории России крайне мало. Для щелочноземельных бентонитов отсутствуют технические решения по переработке их как адсорбционного сырья. В качестве адсорбентов глины монтмориллонитового состава – бентониты используются как в природном виде, так и, более эффективно, после их активации химическим, термическим, термохимическим и другими способами.

Вся бентопродукция поступает потребителям и в продажу в виде порошков, гранул, хлопьев, паст, суспензий.

В странах СНГ принята следующая градация бентонитов: а) щелочные; б) щелочноземельные; в) щелочно-щелочноземельные; г) белые или беложгущиеся (маложелезистые, щелочные и щелочноземельные); д) нонтронитовые; е) активированные; ж) бентон (гидрофобный бентонит); з) бентокол (наиболее тонкая фракция после отмучивания).

Технологические типы бентонитов выделяют по соотношению в них катионного состава:

• щелочной Na Ca Mg;

• щелочноземельный Na Ca Mg;

• щелочно-щелочноземельный Na Ca Mg.

Сельское хозяйство является перспективной отраслью, где с большой эффективностью используются бентониты (А. Хенниг, 1976; К.Т. Ташенов, 1997; K.D. Gunter, 1992).

Комбинированные корма, сбалансированные по основным питательным веществам, могут обеспечить повышение продуктивности животноводства на 10-12 %, а при обогащении средствами химии, биологически активными веществами и другими средствами, их эффективность повышается на 25-30 % (Э. Филиппович, 1994; Б.Д. Кальницкий с соавт., 1985, 1996).

Читать дальше

Конец ознакомительного отрывка

Купить книгу