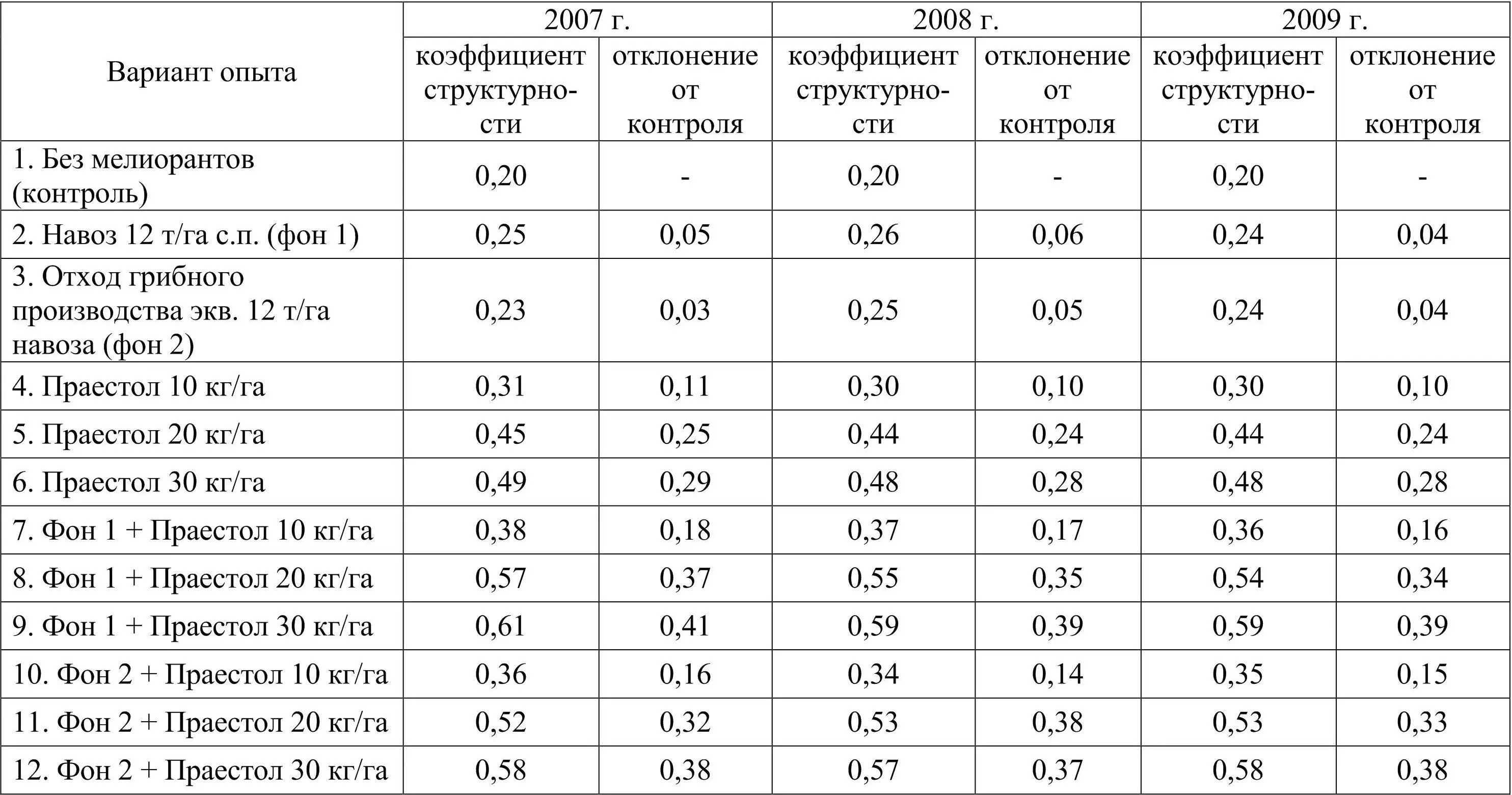

На фоне одностороннего действия искусственного структурообразователя количество водопрочных агрегатов по завершении исследований варьировало, в зависимости от нормы мелиоранта, в пределах от 22,8 до 32,5 %. Увеличение по отношению к контрольному варианту составляло 6,1–15,8 %. Коэффициент структурности на фоне химического мелиоранта изменялся в интервале от 0,30 до 0,48 ед., достоверно превышая контроль на 0,1–0,28 ед.

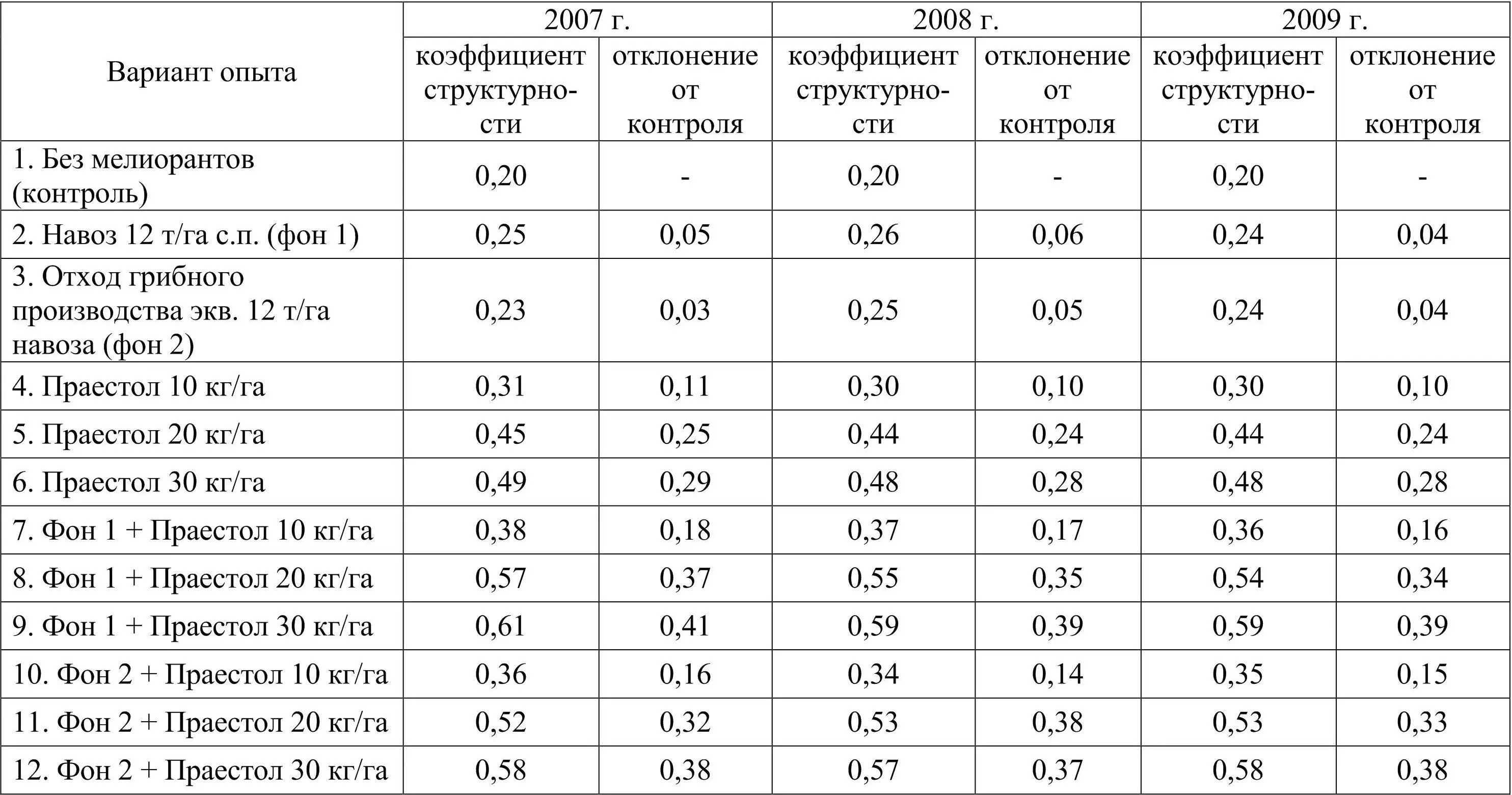

Максимальное количество водопрочных агрегатов было отмечено на вариантах с использованием праестола по фонам биомелиорантов. Количество водопрочных агрегатов на этих вариантах, в зависимости от нормы химического мелиоранта и вида биомелиоранта, варьировало в интервале от 25,7 до 37,1 %. Увеличение по отношению к контролю составляло 9,0–20,4 %. Коэффициент структурности на этих вариантах изменялся в пределах 0,35 до 0,59 ед., превышая контроль на 0,15–0,39 ед.

Таким образом, как свидетельствуют экспериментальные данные, наиболее существенное влияние на воспроизводство ранее утраченной агрономически ценной структуры оказало совместное использование праестола и биомелиорантов.

Математический анализ показал, что количество водопрочных агрегатов ( У ) в пахотном горизонте серой лесной почвы находится в тесной корреляционной связи с содержанием гумуса ( Х ). Коэффициент парной корреляции, характеризующий взаимосвязь между изучаемыми факторами равнялся 0,73.

Таблица 1 – Влияние праестола и биомелиорантов на содержание водопрочных агрегатов

Таблица 2 – Влияние праестола и биомелиорантов на коэффициент структурности

Нелинейное выражение взаимосвязи аппроксимировалось уравнением полинома третьей степени:

У = 582,14 – 28,79х – 37,22х 2+25,20х 3

Коэффициент регрессии свидетельствует о том, что с увеличением содержания гумуса в пахотном горизонте серой лесной почвы на 0,1 % количество водопрочных агрегатов возрастает на 5,7 %.

Тесная обратная корреляционная связь была обнаружена между количеством водопрочных агрегатов ( У ) и концентрацией ионов водорода ( Х ) в пахотном горизонте серой лесной почвы.

Характер взаимосвязи аппроксимировался уравнением полинома следующего вида:

У = 492,72 – 146,49х + 7,45х 2+0,67х 3

Коэффициент парной корреляции равнялся 0,77.

Важная роль в структурообразовании принадлежит двухвалентным катионам кальция и магния, которые, необратимо коагулируя почвенные коллоиды, способствуют образованию агрономически ценной водопрочной структуры.

Статистическая обработка экспериментального материала показала, что между количеством водопрочных агрегатов ( У ) в пахотном горизонте серой лесной почвы и суммой обменных оснований существует тесная корреляционная связь ( r =0,81). Эта связь аппроксимируется уравнением полинома:

У = 58,31 – 16,22х + 1,57х 2– 0,04х 3

Коэффициент регрессии свидетельствует о том, что с уменьшением содержания ионов кальция и магния в почвенном поглощающем комплексе на 1 мг-экв./100 г. почвы количество водопрочных агрегатов снижается на 2,5 %.

Анализ структурного состояния чернозема выщелоченного (опыт № 2) показал, что использование полимера «Праестол 650 ВС» в качестве искусственного структурообразователя является одним из приемов восстановления утраченной структуры в пахотном горизонте почвы.

На фоне одностороннего действия полимера количество водопрочных агрегатов в 2008 году увеличилось по отношению к контролю на 6,8 (полимер 5 кг/га) – 15,0 % (полимер 15 кг/га). Количество водопрочных агрегатов на этих вариантах, в зависимости от нормы мелиоранта, варьировало в пределах от 51,4 до 59,6 %, при значении на контроле 44,6 %. Следует отметить, что достоверное повышение количества водопрочных агрегатов обеспечивало увеличение нормы химического мелиоранта до 10 кг/га, дальнейшее увеличение нормы мелиоранта не способствовало достоверному повышению количества водопрочных агрегатов в пахотном горизонте. Так, при увеличении нормы химического мелиоранта от 10 до 15 кг/га количество водопрочных агрегатов возросло на 2,1 %, при значении НСР 05= 3,1 % (таблица 3).

При использовании химического мелиоранта по фону полного минерального удобрения количество водопрочных агрегатов варьировало от 51,6 до 59,9 % и определялось нормой мелиоранта. Увеличение по отношению к контрольному варианту составляло 7,0–15,3 %.

Читать дальше