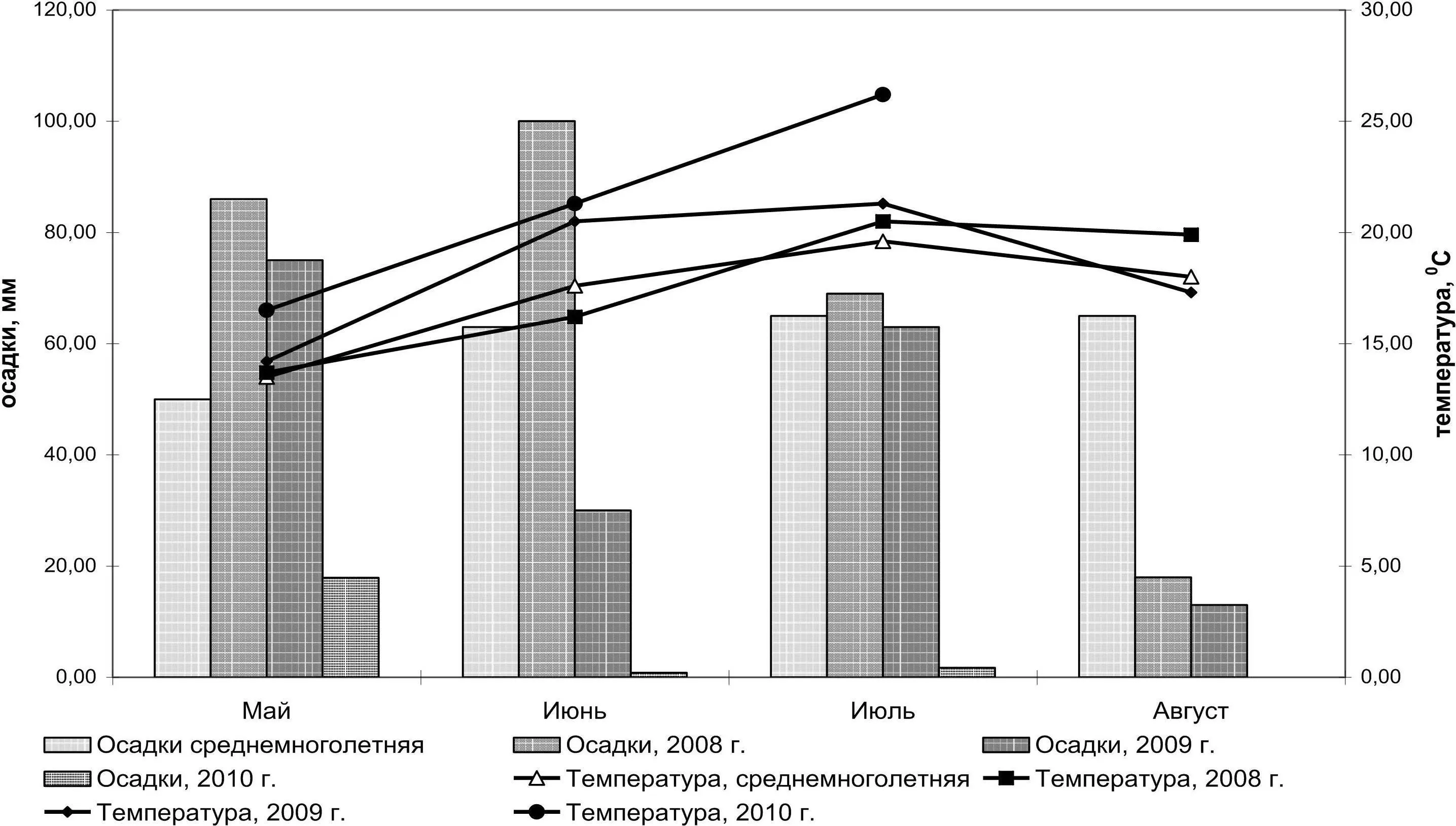

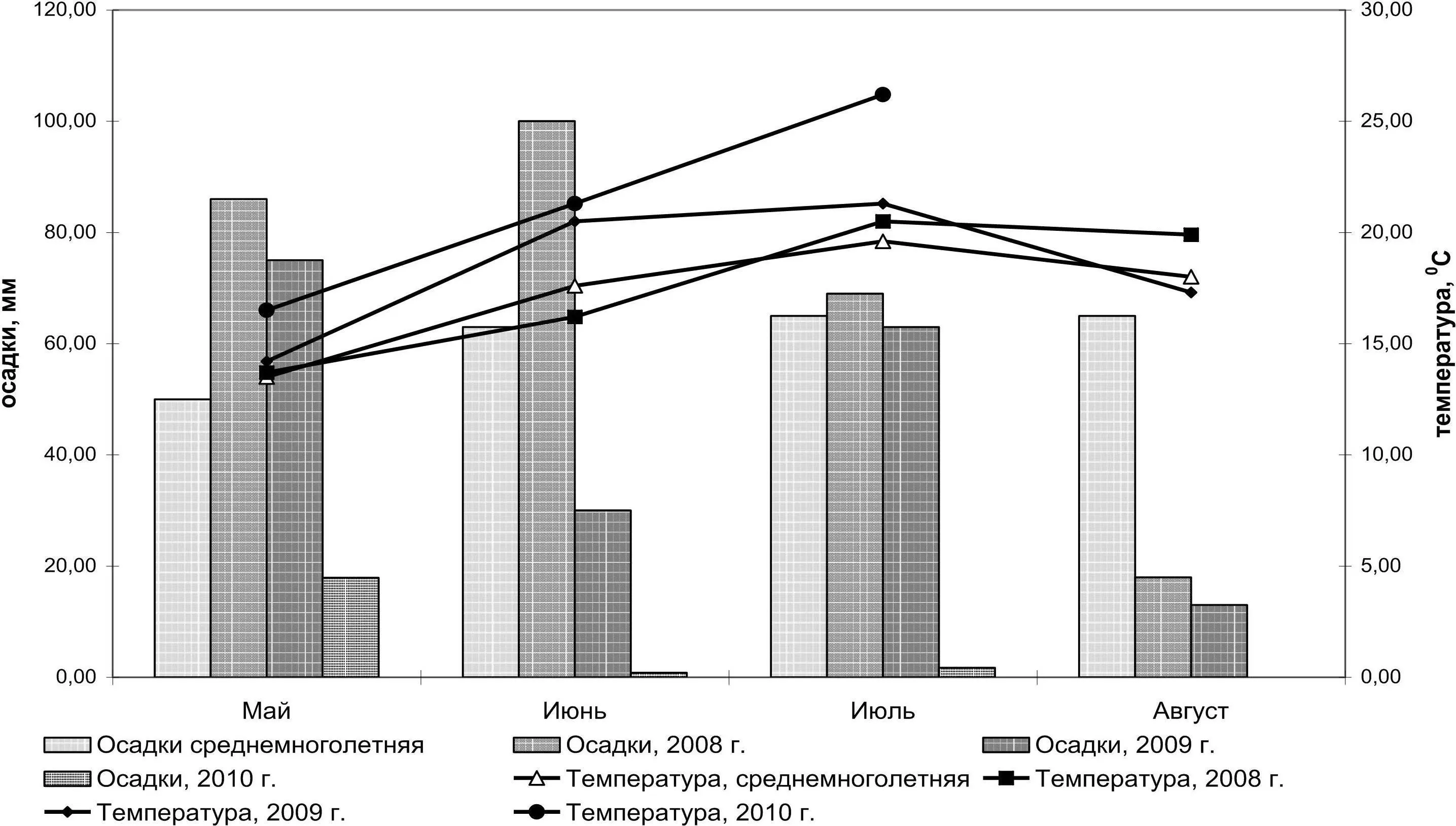

В 2010 году за период вегетации гороха (май – июль) выпало 20,4 мм осадков, что составило 11,5 % от среднемноголетних. Распределение осадков по месяцам было следующим: в мае выпало 17,9 мм, в июне – 0,8 мм, в июле – 1,7 мм. С мая по июль включительно температура воздуха была значительно выше среднемноголетней и составляет в мае 16,5 о, в июне – 21,3 о, в июле – 26,2 о, что было выше среднемноголетней в мае на 3,0 о, в июне – на 3,7 о, в июле – на 6,6 о. Засушливые условия 2010 года оказали отрицательное влияние на формирование урожая гороха.

Рисун ок 1 – Погодные условия в годы проведения исследований

Исследования по влиянию Праестола 650 ВС, органических, минеральных удобрений и сочетаний химического мелиоранта с удобрениями на агромелиоративные свойства серой лесной почвы и чернозема выщелоченного проводились в районе поселка Леонидовка Пензенской области и на опытном поле ФГУП «Учхоз «Рамзай» Пензенской ГСХА.

Полевой опыт по изучению поставленных вопросов проводился в районе поселка Леонидовка Пензенской области в период с 2007 по 2009 годы по следующей схеме: 1. Без мелиорантов (контроль); 2. Навоз 12 т/га севооборотной пашни (фон 1); 3. Отход грибного производства эквивалентный 12 т/га навоза по углероду (фон 2); 4. Праестол 10 кг/га; 5. Праестол 20 кг/га; 6. Праестол 30 кг/га; 7. Фон 1 + Праестол 10 кг/га; 8. Фон 1 + Праестол 20 кг/га; 9. Фон 1 + Праестол 30 кг/га; 10. Фон 2 + Праестол 10 кг/га; 11. Фон 2 + Праестол 20 кг/га; 12. Фон 2 + Праестол 30 кг/га.

Повторность опыта четырехкратная, варианты в опыте размещены методом рендомизированных повторений.

Исследования проводились в звене зернопарового севооборота. В звене возделывались: озимая пшеница – «Безенчукская 380», яровая пшеница – «Тулайковская 10», яровой ячмень – «Нутанс 553».

Объектом исследований являлась серая лесная среднесуглинистая слабосмытая почва. В опыте в качестве искусственного структурообразователя использовался полимер «Праестол 650 ВС» ТУ 2216001-40910172-98. В качестве биомелиорантов в опыте применялись полуперепревший навоз КРС и отход грибного производства. Норма навоза соответствовала рекомендуемой для серой лесной почвы лесостепного Поволжья (12 т/га севооборотной пашни). Норма отхода грибного производства была эквивалентной норме навоза по углероду (4 т/га севооборотной пашни).

Полевой опыт № 2 проводился на опытном поле ФГУП «Учхоз «Рамзай» Пензенской ГСХА» в период с 2007 по 2010 годы по следующей схеме: 1. Без праестола и удобрений (контроль); 2. Навоз 7 т/га севооборотной пашни (фон 1); 3. NPK эквивалентно 7 т/га навоза (фон 2); 4. Праестол 5 кг/га; 5. Праестол 10 кг/га; 6. Праестол 15 кг/га; 7. Фон 1 + Праестол 5 кг/га; 8. Фон 1 + Праестол 10 кг/га; 9. Фон 1 + Праестол 15 кг/га; 10. Фон 2 + Праестол 5 кг/га; 11. Фон 2 + Праестол 10 кг/га; 12. Фон 2 + Праестол 15 кг/га.

Повторность опыта четырехкратная, делянки в опыте размещены методом рендомизированных повторений, учетная площадь одной делянки 5 м 2.

Исследования проводились в зернопаровом севообороте.

В севообороте возделывались: озимая пшеница – «Безенчукская 380»; ячмень – «Нутанс 553»; горох – «Флагман 12».

Объектом исследования являлся чернозем выщелоченный среднемощный среднегумусный тяжелосуглинистый.

В опыте в качестве искусственного структурообразователя использовался полимер «Праестол 650ВС» ТУ 2216-001-40910172-98 (Полимер проп-2-енамид СN, N, N-триметил-3[(1-оксопроп-2-енил) амино-1-пропан-аминийхлорид]). В качестве органических удобрений использовался полуперепревший навоз КРС. Норма навоза соответствовала рекомендуемой для черноземных почв лесостепного Поволжья (7 т/га севооборотной пашни). Из минеральных удобрений в опыте использовались аммиачная селитра, суперфосфат, хлорид калия. Нормы минеральных удобрений эквивалентны содержанию азота, фосфора и калия в 7 т/га севооборотной пашни навоза и составляли N 170P 85K 210кг д. в. на 1 гектар.

Лабораторные анализы растительных и почвенных образцов проводились ниже следующими методами.

• Масса 1000 зерен – ГОСТ 10842-89.

• Влажность определялась методом термостатной сушки при температуре 105 оС в течение 8–10 часов до постоянной массы (А.А. Роде, 1962).

• Наименьшая влагоемкость определялась путем заливки площадок. Пробы для определения влажности брались в 4-х кратной повторности из каждого 10-сантиметрового слоя до глубины 1 м через три дня после заливки.

Читать дальше