Известно, что долгосрочная память человека способна сохранить 10% от услышанного; 50% – от увиденного и 90% – от сделанного. Следовательно, целью обучения являются деятельность и действия, а знания становятся средством обучения действиям. Сами по себе знания нельзя ни усвоить, ни сохранить без направленных действий обучаемого, поэтому знание есть понятие относительное, а качество знаний оценивается характером их применения в конкретных видах деятельности. Знать – значит уметь что-либо делать. Поэтому, организационно – деятельностный подход к обучению предполагает использование в занятиях игровых, коммуникативных, исследовательских и проектных методов. Классификация обучающих методов, форм и целей представлена в таблице.1

Альберт Эйнштейн писал: « Придет время, когда мы узнаем, что воображение важнее знаний ». Данный тезис свидетельствует о необходимости широкого использования активных методов обучения, которые направлены на развитие творческой активности и нахождение новых нестандартных вариантов решений. Активные формы в образовательном процессе реализуются через диалоговое обучение, в ходе которого осуществляется взаимодействие, направленное на реализацию личного опыта, так чтобы обучающиеся планомерно исследовали конкретные направления, вырабатывали свою концепцию, а не запоминали чужие.

Таблица 1. Классификация методов обучения

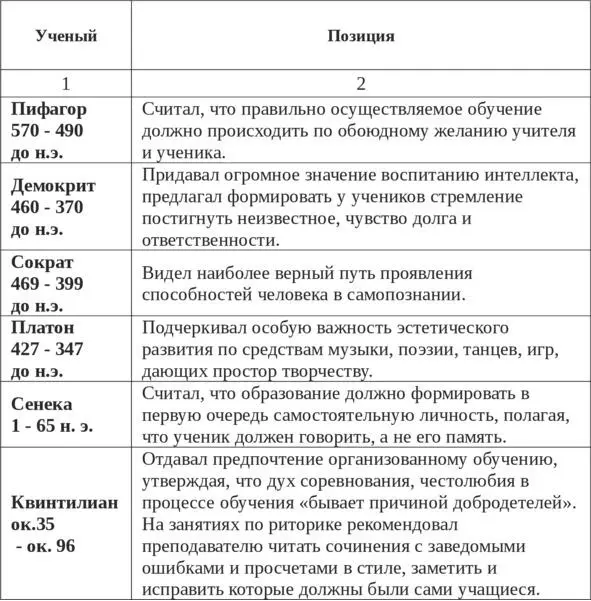

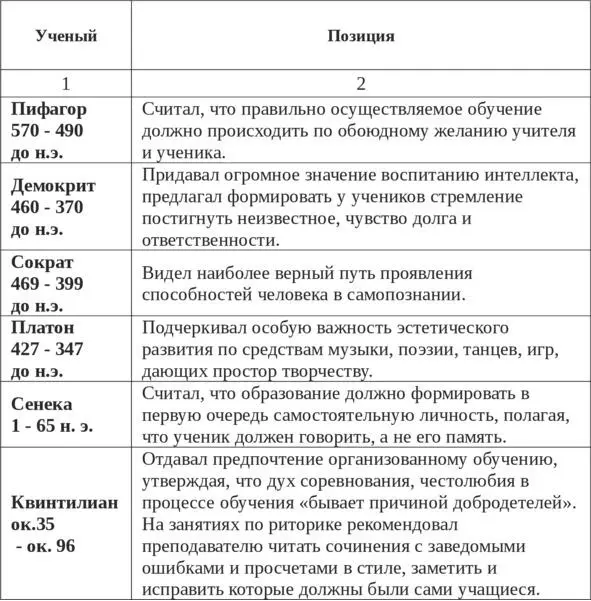

Идеи активизации процесса обучения высказывались еще античными философами и педагогами, которые результативность обучения выражали в форме: «…я знаю, что у меня есть следующие знания…». Образование при такой позиции ориентировалось не на получение ответов, т.е. знаний, а на отыскание вопросов, т.е. не знаний. Следовательно, обучающийся искал решение – как лучше и правильнее поступить в конкретной ситуации, какой из возможных вариантов будет наиболее подходящим. В Таблице 2. приведены педагогические взгляды ученых античных времен.

Главным системообразующим фактором в позициях ученых античных времен являлось не получение знаний, как таковых, а приобретение различных умений обучающимися, направленных на решение конкретных практических задач. Позиция ученика в этом случае становилась активной, т.к. ему приходилось не только добывать информацию, но и конструировать необходимые для этого способы действий. Позиция учителя из транслятора информации превращалась в позицию эксперта-организатора информационного взаимодействия.

Отечественные ученые в разные периоды времени также обращались к проблеме «активности в познавательной деятельности». Среди таких ученых: Б. Ананьев, Н. Бердяев, Л. Выготский, Н. Добролюбов, А. Леонтьев, Л. М. Лопатин, А. Макаренко, С. Рубинштейн, В. Сухомлинский, К. Д. Ушинский, Н. Чернышевский и другие. Они выступали за сознательное обучение, ратовали за то, чтобы ученик проявлял активность, осмысленную познавательную деятельность, которая способствует развитию творческого мышления. Так, В. А. Сухомлинский призывал специальными мерами и приемами поддерживать желание учеников обязательно быть первооткрывателями.

Таблица 2. Позиции ученых, сторонников «активности ученика в процессе обучения»

Важную роль в переходе к активному обучению сыграло стихийное развитие игротехнического движения, которое возникло после появления деловых игр. Первая деловая игра была разработана и проведена в 1932 году Марией Мироновной Бирштейн. Впервые удалось показать взаимосвязь теоретического и практического обучения в игре. Этот метод сразу получил большое признание и стихийное развитие. Однако в 1938 году, деловые игры в СССР были запрещены. И только в 60-х годах произошло возрождение игротехнического движения, после того как появились в 1956 г. первые деловые игры в США.

Разработки советских специалистов в области активного обучения, таких как Ю. С. Арутюнов, М. М. Бирштейн, А. А. Вербицкий, С. С. Егоров, Р. Ф. Жуков, В. Ф. Комаров, В. Н. Кругликов, В. Я. Платов, А. М. Смолкин, Г. Щедровицкий дали возможность применения деловых и имитационных игр в обучающем процессе в наши дни.

В таблице 3 представлена классификация активных методов обучения, с разделением имитационных методов на игровые и неигровые.

Читать дальше

Конец ознакомительного отрывка

Купить книгу