Понятно, что проблематика субъектности занимает совершенно разное место при этих разных подходах. Целостно-обществоведческий (историко-материалистический) подход не упускает из виду, что в обществе всё делается осознанно.Отсюда пристальное внимание к общественным реалиям (явлениям и процессам), существом и содержанием которых является осознание и сознательное направление деятельности. Цели, несомненно, принадлежат к кругу таких общественных реалий.

Вернёмся ненадолго к исследованию Г.Я.Ракитской о научно-техническом прогрессе и его эффективности. Новизна её подхода и её решения зиждилась на понимании эффективности как целесоответствия. Такое понимание просто требует привлечь и аспект целенаправленности. Экономика и сам по себе научно-технический прогресс не могут иметь никаких иных целей, кроме целей общества. Отсюда вытекают правильная трактовка направленности научно-технического прогресса как социальной направленности и полная (неущербная) трактовка эффективности как социально-экономической эффективности.

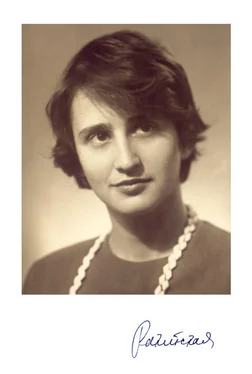

Г.Я.Ракитская пошла в разработке проблематики целей ещё дальше. Она осветила проблемы целеполагания, эшелонирования (конкретизации и этапирования) целей, стратегических целей, целеориентированного анализа и др. [13]Её любимой, обожаемой статьёй была наша совместная статья «Цели и критерии социально-экономического прогресса» (1983). Статья совместная, но главным автором и режиссёром статьи была Галина Яковлевна. Через 5, через 10, через 25 лет мы возвращались к этой статье, как мы шутили, «для восстановления квалификации».

Так получилось, что эта статья интегрировала все наши предшествующие методологические наработки и наши мировоззренческие принципы. В ней уже «всё было»: и подходы, и терминология, и собственные содержательные трактовки широко употребляемых научных категорий. Подобно тому, как К.Маркс дал абрис своей методологии «Капитала» в «Предисловии» к книге «К критике политической экономии» (январь 1859), мы дали абрис своей методологии в названной статье. Методология эта, по сути дела, оказалась противопоставленной методологии «Капитала». Мы в полной мере осознали это позже. Не раз несколько удивлялись потом, какие мы оказались тогда умные: в статье были чёткие формулировки, содержание которых позже раскрывалось полнее и плодотворнее. Разве вот только трактовка отношений собственности в статье не была доведены до чеканной точности. Трактовку собственности как исключительно субъектно-объектного отношения («собственность на…») мы, разумеется, отвергали. Мы поставили экономику в целом на её надлежащее место – на место средства общественного развития. Более того, мы дошли до понимания, что «собственность – интегральная характеристика средств, но средств общества, а общество всегда имеет потребности, цели…Как средства общественного прогресса они существуют лишь в меру своей адекватности целям. Момент целенаправленности, целеподчинённости экономики – вот что главное в категории «собственность» (стр. 19). Но всё же этого оказалось недостаточно для наших дальнейших разработок, и мы через несколько лет пришли к трактовке собственности как власти в хозяйстве, как властно-хозяйственных отношений, то есть по преимуществу, в основном как субъектно-субъектных отношений (кстати, у К.Маркса в ранних произведениях такую трактовку потом тоже нашли).

В преамбуле к комментируемой здесь статье 1983 г. говорится: «Сейчас становится всё яснее, что дальнейшее продвижение в понимании целей и критериев общественно-экономического прогресса невозможно силами только экономистов, только социологов, только философов, только историков и т. д. Здесь необходим подход с позиций созданного К.Марксом научного метода – с позиций целостного обществоведения. В статье мы постарались очертить именно такие принципиальные подходы к проблеме целей и критериев общественно-экономического прогресса, которые проистекают из марксистско-ленинского обществоведения как целостной системы научных знаний об обществе» (Стр. 3). Время удостоверило, что очерк вполне удался. За несколько лет до перестройки и четвёртой русской революции наш методологический арсенал был в хорошей готовности.

7.

В 1980-е годы Г.Я.Ракитская приступила к новому фундаментальному исследованию – к исследованию социально-трудовых отношений. Уже первые её публикации по социально-трудовой проблематике отличались свежестью, оригинальностью постановок и акцентирования [14]. Но это исследование прервалось в самый его разгар – я даже запомнил, когда именно: в марте 1987 г. Однажды Галина Яковлевна поднялась от своей пишущей машинки, закрыла её и сказала: «Знаешь, я пошла в движение. По-моему, начинается всерьёз. Как-то не до науки сейчас…» И вправду, целиком окунулась в так называемое неформальное демократическое движение.

Читать дальше